当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

2016年2月

見本誌がぽつぽつと届いたのでご紹介~。

12/27日発売のRIDERS CLUB 2016/03号にお目見えさせていただいてます。

担当記事はこちら↓

毎度のごとく、テストライダー伊丹氏にくっついて登場させていただくコバンザメ商法で、今回はカワサキのW800とMOTO GUZZI V7 IIの乗り比べをしてきました。

詳しい感想は雑誌記事をご覧いただくとして、今回の撮影はですね、SHOEIさんからお借りしていたZ-7とフォトクロミックシールドのコンビを着用していたので、1日通してのロケ内でシールドの色がどんな風に遷移しているかも、記事内の写真からちらほら窺い知ることができたりもします。

朝から夜にかけてのロケに対応しながらも、撮影のメインとなる日中はスモークに変化して見苦しいおっさんの顔を誌面から排除しておいてくれる。そんなとこもすばらしいですよねこのシールド。

その他にも今月号は、誌面のレギュラー出演者さんたちがライテク向上のきっかけとなった出来事をそれぞれ記す特集があるんですけど、これが「ライテク入口近くの開眼」から「レースレベルの開眼」まで幅広くおさえてあるので、自分のようなツーリングへっぽこライダーでも読んで気づくことがありおもしろかったです。あとトライアンフの新型、Street Twinがどどんと取り上げられてるんだけども...なにあれかっこいい...。

というわけで、書店で手にとっていただけますと幸いです!

必ず釣れる。そこで釣れないのがこのわ...げほごほ。考えたくない。

釣り上げてここまで嬉しかったのっていつ以来だろうってくらいに覚えがない。それほどに楽しい釣りでした。

釣り上げてここまで嬉しかったのっていつ以来だろうってくらいに覚えがない。それほどに楽しい釣りでした。

そんなわけでこの日以来、GoogleMapの衛星写真とずっとにらめっこしています。もうちょい近場の千葉近郊でいい釣り場を開拓していくのです!

先日お試しさせてもらったSHOEIのZ-7とフォトクロミックシールドのコンビ。すっかり気に入ってしまったのはその時に書いた通りです。

ラフまんが 「SHOEI Z-7とフォトクロミックシールドをお試し」

引き続き SHOEI Z-7とフォトクロミックシールドをお試し中

あそこまで気に入ってしまうともう後戻りできないというか。購入検討試用体験だったと思えばずいぶんラッキーな機会をいただいたというか。これはもういずれ買うのは決定なんだから今買おうが後で買おうが大差はないというか。

そんな呪文を唱えつつ買っちゃいました Z-7 の白。直前になって迷ったけど、やっぱり白。白ですよ白。

そして組み合わせるはフォトクロミックシールド。

で、うれしくて部屋の中でずっと被ってたりなんかいたします。定番ですよね!みんなやるはず!

被りっぱなしなので、当然庭でなんか片付けやったりする時もそのままガラガラ~と窓を開けてのっそりヘルメット男が出て行って、黙々と片付けやって、のっそり部屋に帰っていくという怪しい風体になるわけですけど、ちょっと外に出て戻った時の写真がこちら。

まさに「白いメットとスモークシールド」の図!これがしたかった!

マット調が好きなので最近は好んでマットブラックばかり買い替えてたんですが、やっぱりスモークシールドに組み合わせるのは白系統じゃないとねーなんて思って白にして良かった。

これで縦にぶっとい赤ラインが入ってたりすると最高なんだけどなあ...自分で塗ろうかなあ...でも失敗しちゃったら仕事に使えないヘルメットになっちゃうしなあ...。

そんなことを考えながら、ちょろちょろと鏡の前に行ってはニヘラニヘラと笑ってます。

どこまで飽きずに続けられることやら...。

どこまで飽きずに続けられることやら...。

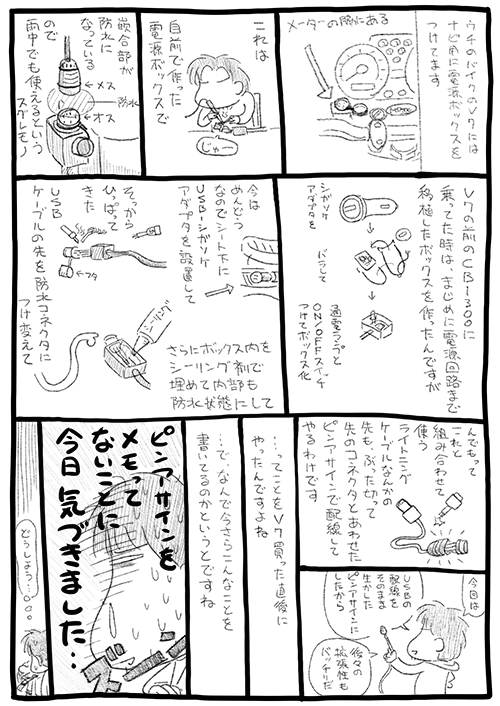

この電源ボックス用にケーブルを新規で作る時は毎度CB1300SFの時に作った記事(バイク用の電源ボックスを作ってみた)を参考にしていました。ただ、よく考えたら今回のやつからは過去のものと互換性は残しつつ、一部のピンアサインをUSBのそのまま残すようにしておいたんですよね。なので、この記事の時とは完全イコールではなくなってるはず。

改造の様子はBikeJINの連載記事で書いたから、余計にどっかメモを残していた気分になっていて、すっかり頭から抜け落ちていた模様です。

そんなわけで、過去の写真等をひっぱり出してきて、ピンアサインをほじくり返してみることにしました。

ついでに改造記事として、Webにも残しておくのです。なんだかんだと、自分でも復習によく使いますからね。

まずこれがボックス側の配線の様子。良かった。これでなんとか配線のアサインは拾えそう。

続いてライトニングケーブルのコネクタ付け替えがこっち。USBの中の線は4本だと認識していたんですけど、それを配線するだけでは「このアクセサリーは使用できません」とiPhoneに表示されて使えませんでした。USBってシールド線もしっかりつないであげないとダメなんですね。というわけで、皮膜のシールドを束ねて空いているピンに落とし込んでます。

できあがったのがこちら。ボックス側はシート下のUSB-シガソケアダプタと接続した上でメーター脇に設置。ライトニングケーブルはハンドルにマウントしたiPhoneとつなぎます。

こんな感じでちょこんとメーター脇にいるわけです。オスメスのコネクタ嵌合状態では防水機能が発揮されますが、なんもささってない状態だと当然端子がむき出しになるので防水ではありません。なので普段はゴムのキャップが被されています。

CB1300SF用に作った時は、キーONの時だけじゃなくてキーOFFでも常時通電側から電気を取り出せるようにしようとか、そのためにスイッチを設けた上で通電を示すインジケーターLEDを光らせようとかしてました。でも、バッテリー上がりが怖いので実際にキーOFFで使うことってまずなかったんですよね。なので、ごてごて機能を持たせるよりもすっきりシンプルにして目立たない方がいいやーと、今回のような仕上がりに変わってます。

んでもって、今回の主目的である配線のピンアサインを最後にメモメモ。読み取れる写真残ってて良かった。

よく巷で売ってる「防水USBコネクタ」とかのバイク製品は、使わない時が防水になっているだけで、使用中は全然防水じゃないので、こうやって自前で作るのがオススメです。部品代も千円程度と安いし、何より雨天を気にせず電源が使えるというのは実に便利でいいですよ。

なんせ召し上げられて終わりだったはずのお金がウン万円に化けてくれたので、ここはケチケチせずに、子どもたちを連れてって「わっはっはっ、何でも買うたるぞ、わっはっはっ」とか言って成金気分にひたる予定です。

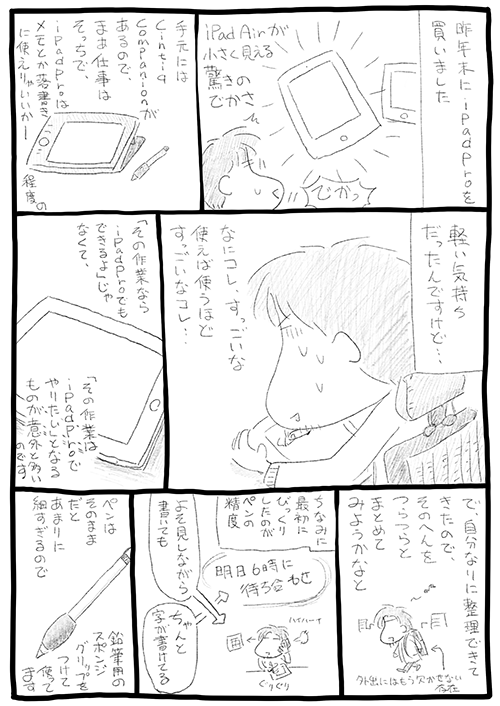

すごく単純なことなんですけど、紙と鉛筆なら出来て当たり前の「よそ見しながら書いても違和感なく書けてる」ってことができるデバイスって意外とないんですよね。

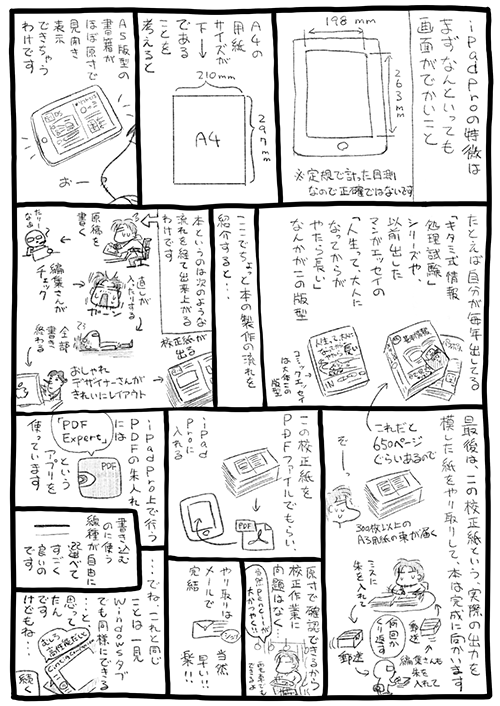

そろそろ使い始めて3カ月ほどになります。今はもう、これほど自分の仕事にマッチしてるデバイスもないなと思ってます。

というひとつひとつは次回以降にて。

「ほぼ原寸で表示できる」と書いてますけど、実際の誌面には必ず余白が設けられています。なので、2~3cm程度の差はそこで吸収されて、完全に原寸で確認を進めることができます。

そして最後には毎度300枚強の紙の束が手元に残ることになって、その用紙の始末にも困っていたので、そこも地味にうれしい点です。

ただ、それらは当然iPad Pro購入前にも、Windowsタブレットや、Cintiqなどの液晶タブレットを使って行っていた作業でもありました。だから、購入当初は「それと同じことがiPad Proでもできるはずだから...」ぐらいの認識でしかありませんでした。

でも違うんですよ。圧倒的にiPad Proの方が使いやすい。もう全然違う!

ってとこのお話は、また次回にて。

あ、あと、今回挙げた特徴が電子書籍を読むのにも相性バツグンなのは言うまでもありません。でも今回もこの後も、あくまでも「作業に対していかに便利か」という点にテーマを絞って書き連ねていきたいと思ってます。

Windows側もアプリケーションによって多少操作性に差異はあるんですけど、やっぱり最初からタッチUIを前提としてるiOS系に、ピンチインアウトやパンの滑らかさはまるで敵いません。ページめくりのレスポンスもいちいち違う。指とペンを共存させる前提で考えられてるから、「ペンで描くには注釈モードに切り替えてから~」みたいな制限もない(ただしアプリによる)。

Windows側もアプリケーションによって多少操作性に差異はあるんですけど、やっぱり最初からタッチUIを前提としてるiOS系に、ピンチインアウトやパンの滑らかさはまるで敵いません。ページめくりのレスポンスもいちいち違う。指とペンを共存させる前提で考えられてるから、「ペンで描くには注釈モードに切り替えてから~」みたいな制限もない(ただしアプリによる)。

Windowsだと高機能なアプリケーションになるとどうしてもデスクトップ向けになっちゃうから、マウス操作が前提の作りになってたりして、タブレットとの親和性が今ひとつなんですよね。

唯一の弱点である「iPad ProはCMYKに非対応」という点は、正確にいうと「iPad ProはAcrobat以外はCMYKに非対応」となります。だから受けとった書類の色確認だけなら、iPad Proでもできる。でもAcrobatだと注釈機能が弱いので、ちょっと校正には...使えないかなあ。

この点については編集さんと雑談した時に、「んじゃ最初からRGBにしたものをこちらで送りますよ」と言ってもらえてるので、そことやり取りする分には問題じゃなくなってます。

検索

About 2016年2月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]