当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

2017年4月

連日Kindle本のことばっか書いてますけど、基本的に自分で宣伝する以外宣伝してもらえるわけじゃないし露出もなっしんぐなので、「ああ、これもKindle本出版活動フローのひとつなのね」とニヤニヤ観察いただけますと助かります。書いてる方は、手刷りして手売りしてる気分でけっこう楽しんでます。

連日Kindle本のことばっか書いてますけど、基本的に自分で宣伝する以外宣伝してもらえるわけじゃないし露出もなっしんぐなので、「ああ、これもKindle本出版活動フローのひとつなのね」とニヤニヤ観察いただけますと助かります。書いてる方は、手刷りして手売りしてる気分でけっこう楽しんでます。

そんなわけで、出してみて意外だったのが「Kindle本はあらかたどの端末でも読めますよ」ってことが案外知られてないんだなってことでした。電子書籍自体に興味を持ってなかった人からするとそりゃそうなるのは自明の理なんですけど、自分がもう「家族で回し読みする本以外は基本的にKindle本を買う」だったものですっかり普及してる気分でいたんですよね。

本棚を増やしても増やしても埋まっていくので、「わざわざ自分でバラしてスキャンしなくても所蔵しておける」って一点で、もう自分にとって電子書籍はなくてはならないものになってたり。便利ですよ電子書籍。

追記)

最初にアップロードした記事に間違いがありました!

Amazonプライム会員であれば月に1冊無料で読めるオーナーライブラリー特典を使って読むことができる=「無料で読める」というつもりで書いていましたが、この特典を利用するためにはKindle端末が必要となります。

また、Kindle Unlimitedサービスの読み放題対象に入っておりますが、このサービスには別途利用料が必要となります。

勘違いから誤解を生む記事となってしまい、申し訳ありませんでした。

この話→「Amazonのワールドワイドっぷりを舐めてましたなという話」の続報です。

あっちの銀行は簡単に預金封鎖しちゃうとかもあるみたいだから、勝手がわからんまま大きなお金は怖くて置けないです...。

ePubでもまんがを差し込んでるページは大丈夫だったんですけど、章間のコラムとか章扉とかが壊滅的だったんですよねえ。

ePubでもまんがを差し込んでるページは大丈夫だったんですけど、章間のコラムとか章扉とかが壊滅的だったんですよねえ。

...というわけで、過程を含めて書き留めとかないと忘れちゃいそうなので、だらだらとしばらく続きます。

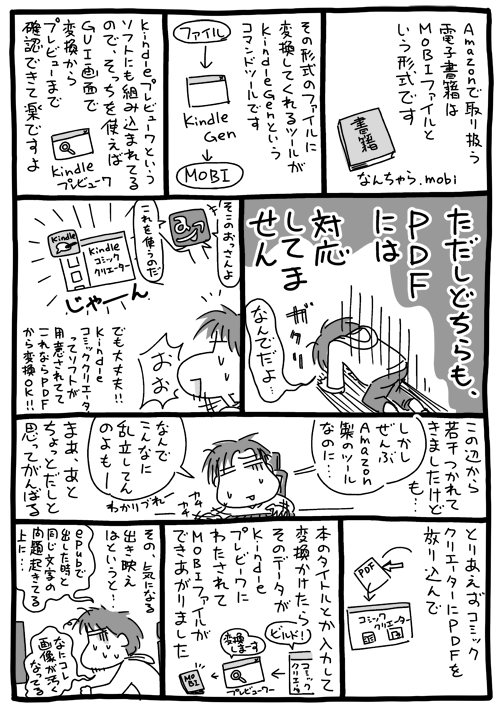

もっと出版関係ツールは整理されてると思ってたんですよね。ぜんぜんそんなことなくてむしろびっくり。

もっと出版関係ツールは整理されてると思ってたんですよね。ぜんぜんそんなことなくてむしろびっくり。

それぞれのツールの位置付けと役割が自分の中で腑に落ちてくるまで、この混乱は続くのでした...。

このへんで、だいぶ心が折れそうになりました。

このへんで、だいぶ心が折れそうになりました。

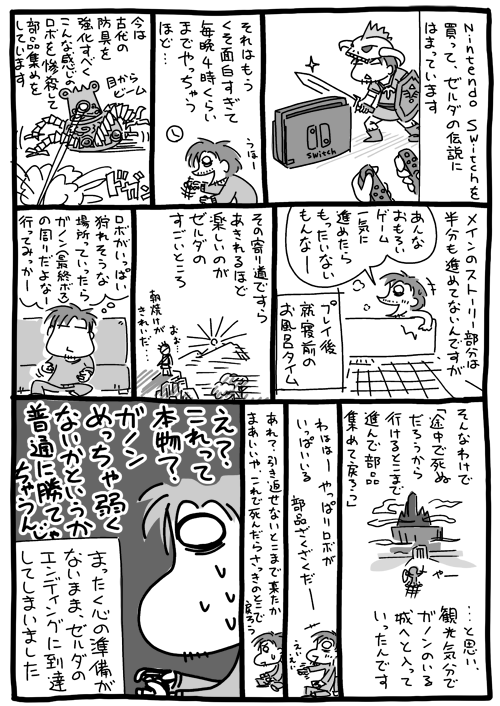

四神獣の助けとか全然いらんかったんや...。

四神獣の助けとか全然いらんかったんや...。

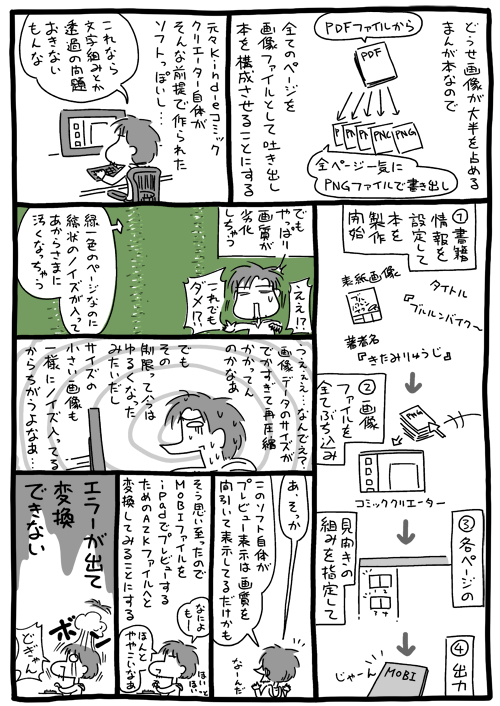

「最終出力をJPEG画像にする」と決まった時点で、極力ファイルサイズを小さくするための手段を探して『JPEGmini』なるソフトにたどり着きました。白一色の画像を放り込むとエラー吐いて落っこちちゃいますけど、それ以外はまとめて変換できて質も上々と良いソフトです。

「最終出力をJPEG画像にする」と決まった時点で、極力ファイルサイズを小さくするための手段を探して『JPEGmini』なるソフトにたどり着きました。白一色の画像を放り込むとエラー吐いて落っこちちゃいますけど、それ以外はまとめて変換できて質も上々と良いソフトです。

ちなみに、PDFからJPEGを吐き出す際は少し大きめの解像度(118.11 ピクセル/cm)設定で出力しています。

これだと元がA4データの場合、2,481×3,508ピクセルのデータとして出力されるので、それをJPEGminiにまとめて放り込んで、ファイルサイズの軽量化を行います。

JPEGminiは、そのまま軽量化させても30%以上ファイルサイズを縮めてくれるんですが、今回の場合はさらに縦サイズを基準としてiPad Proの画面解像度におさまるよう縮小変換もかけました。

これにより、最終の画像データは1,932×2,732ピクセル。100MB弱だった全体サイズは、50MB程度に収まりました。

ソフト自体の細かい使い方は丁寧に書いて下さってるページがたくさんあるので、あえてそれ以外のところを書き殴ってます。

ソフト自体の細かい使い方は丁寧に書いて下さってるページがたくさんあるので、あえてそれ以外のところを書き殴ってます。

はじめは「これが電子書籍を作る統合ツール」みたいな受け止め方でいたもので、本のタイトルや著者名を後から変更できなかったり、本を作り直すたびに新しいフォルダの中にごちゃごちゃっとファイルがたくさん作られて「どれが最新なんだか管理しづらいやん...」と途方に暮れたりと面食らいまくったんですが、要は初期テンプレート生成用のツールなのかと気付いてストンと腑に落ちました。

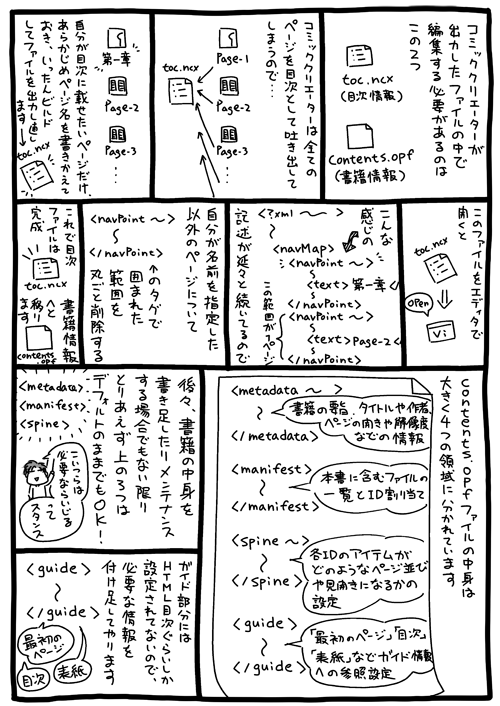

細かい指定や再編集については、直接「contents.opf」ファイルや「toc.ncx」ファイルを書き換えてメンテナンスしていくことになります。中を見てみれば難しい構造ではないので、確かになるほどその方が話が早い。

で、このへん修正できるように細かい意味を調べていくと、けっきょくEPUB自体の仕様を理解しなきゃいけなくなって、それらを手打ちで書き換えていくことになって...。

なんかロクなHTMLエディタがなくて、テキストエディタでHTMLファイルをいちから手打ちしていた頃を思い出しますよ。

AmazonのKindleは一大プラットフォームだと思っていたんですが、このレベルの手打ちがいまだに求められてしまうんですね。そのことにかなり驚きました。

DELLのアンバサダーを若干名招待するVR体験イベントというのが先週末にありまして。たまたまそれに当選してご招待いただいたので行ってきました。ゲームはそんなにやらなくなっちゃったので、VR自体は未体験。興味もそれほど...ってな感じだったんですけど、行ってみたら面白かったです。

DELLのアンバサダーを若干名招待するVR体験イベントというのが先週末にありまして。たまたまそれに当選してご招待いただいたので行ってきました。ゲームはそんなにやらなくなっちゃったので、VR自体は未体験。興味もそれほど...ってな感じだったんですけど、行ってみたら面白かったです。

会場について、はじめに体験したのは、両手にトリガーのついたデバイスを持って迷宮を突き進んでいく、FPSゲーム然としたものでした。

ヘッドセットディスプレイと同じ感覚で身につけたもので、いざ始まってみると360度すべての視界が完全に置き換わるという体験はちょっと目からウロコ。だって、足下も!背後も!頭上も!全部仮想空間に化けるんですよ。なにこれすごい!

後のプレゼンでeSportsの盛んなアメリカの話が出てきたのとあわせると、確かにこれはその世界では欠かせないデバイスと化してそうだわ、成績に直結するもん...と未来感を抱きます。ただ、そのプレゼンまでは、自分で家庭に持ってゲームやるかっつーと大袈裟かなあ、アーケードゲームで使うぐらいかなあ。

とか思ってたら、面白かったのが次の体験。自転車漕いでみた。

これね、VRでパリの街並みを再現してるんだったかなあ、なんせなんかのレースのコースが丸ごと再現されてるんですよ。そんでもってこの時この体験中も、オンラインで世界とつながっていて同時に数百名の人がコース走ってるの。抜きつ抜かれつのデッドヒートができちゃうの。

退屈な自転車トレーニングの時間が、これは...すごいなと。

VRは自身がアバターとなって仮想空間の住人となることが可能...みたいなよくあるSF世界の話を、実体験として垣間見せてくれるデモでした。

このへんから、「ゲームのデバイスとして...よりも、UI装置としてすごく優秀なのかも」という思いを強くします。

仮想空間であれば、ディスプレイのサイズに縛られない。すべての視界を仕事に割り振ることができる。そしてその中身は現実に縛られない。

...ちょっとすごいかも。もちろんまだ性能的に足りてないところが多いと思いますが、そういった「まだPCの性能が足りてないけど、足りるようになったらすごいよこれ」というワクワク感をPCの分野で久しぶりに覚えました。

体感が終わったら前面の大スクリーンでDELL・電通・INTELのプレゼンが次々とはじまり、先のeSportsの話とあわせて未来の話が次々と提示され、そして食事が出て、デザートも出て、お酒も出て...。

自分の中ではDELLというとどうしてもWindows黎明期の印象が強くて、質実剛健というか、地味で無骨で余計な加飾がなくてシンプルな分トラブルは起きづらいけど多少作りは荒くてサポートも最低限。で、その分安い。そんなイメージでした。

自分の中ではDELLというとどうしてもWindows黎明期の印象が強くて、質実剛健というか、地味で無骨で余計な加飾がなくてシンプルな分トラブルは起きづらいけど多少作りは荒くてサポートも最低限。で、その分安い。そんなイメージでした。

だから今回のイベントについても、多分「ここに座って」とだけ案内されて、事務的な流れに沿って体験が終わって、「じゃあこれこれこんな感じで書いといてね」みたいに資料持たされて終わりかな...って想像してたんですけど、まあ全然違う。

実は今回イベントに応募したのは、「Dell Canvas」という液晶タブレットの新製品情報をメーカーの方に聞いてみたりできないかな...と思ってのことだったんです。

いつからかDELLって、ディスプレイも表示品質が良く(EIZOやNECといった錚々たる面々がギラギラしたパネルで出してた時に、一番最初にしっとり画質の27インチを出してくれた。即買って愛用中)、タブレット製品も絵描きに配慮された製品になってたりと(Latitude10は当時の製品群の中では一番ペンの精度が安定してたと思う)、実はクリエイター系にかなり力を入れ始めてる印象があるんですね。あまりまだ一般的にそのイメージは弱いんですけど、丁寧に奇をてらわず作る分、安定して本来の性能を発揮してくれる製品群、と個人的には思いはじめているメーカーです。

今回アンバサダーに登録してみたのもその印象があるから。

実際イベントの最中も、VRと関係のない質問にもすべて答えてくれて、Dell Canvasについても分かる範囲・調べられる範囲はすべて答えていただけました。残念ながらオフレコの内容が多くて書けないんですけど、そうした面も含めて、「DELLというメーカーに関する認識」がかつての無骨なものからはガラリと変わった1日になりました。

VR体験そのものも楽しかったし、聞きたかった話は聞けたし、総じて大満足。また当選するといいなあ。

このguideタグに囲まれる部分の情報がどのように使われるかというと、Kindleアプリで電子書籍を開いた時の、メニューに表示される次の情報に該当します。

このguideタグに囲まれる部分の情報がどのように使われるかというと、Kindleアプリで電子書籍を開いた時の、メニューに表示される次の情報に該当します。

本来ならこの目次部分にはHTML目次を指定することで、「ユーザーが目次ページにジャンプ、そこからさらに各章へとジャンプできる」という操作になるんだと思いますが、今回自分はHTML目次を利用しなかったのでここには単なる目次ページのHTMLファイルを指定しました。

ちなみにメニュー内にはtoc.ncxにまとめた目次情報も表示されてて直接ジャンプできるので、別にそんな必要とも思えなかったんですよねHTML目次。

というわけで、guideタグ内には以下の情報を記載しました。上から順に「表紙」「目次」「最初のページ」を指定しています。最初のページについては、guideタグ内に書かれたコンテンツ要素が自動的に「最初のページだ」と認識される扱いのようです。

<guide>

<reference title="The Book Cover" type="cover" href="cover-image.jpg"/>

<reference title="Table Of Contents" type="toc" href="html/Page-3.html"/>

<reference title="The First Page" type="text" href="html/Page-2.html"/>

</guide>

このあたりの情報は、下記のページから拾い読むことができます。

...> Where do you start an ePUB and what is the <guide> section of the .OPF file?

...> Open Packaging Format (OPF) 2.0.1 v1.0.1

どうもePUB 3.0以降ではguideタグ自体が推奨されない(けど一応使える)扱いの設定になっているようなので、なんかまだ流動的というか、微妙なところではあります。Amazonは推奨してるわけだから、自分のようにKindle専売って決めちゃえるなら問題ないんですけどね。

ただ、この辺の仕様が影響してるのか、最初のページの扱いが、どうもビューアによって異なるというか、今ひとつ安定してない気も...。

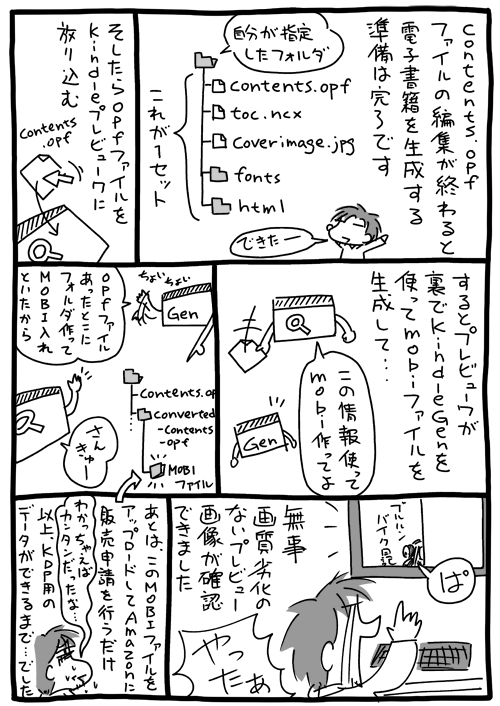

この手順で作ったデータであれば、iPad用のプレビューに切り替えた時も、MOBIと同じところにAZKファイルが生成されて、無事に実機で確認を取ることができました。もち画質には一切悪影響なし。

この手順で作ったデータであれば、iPad用のプレビューに切り替えた時も、MOBIと同じところにAZKファイルが生成されて、無事に実機で確認を取ることができました。もち画質には一切悪影響なし。

ただ、この時点ではiPad上のKindleだとメニュー内に目次は表示されません。何度かやり方を変えてみても駄目で、その後、実際に販売を開始したデータを確認したら、普通に目次がメニュー表示されてました。だからこれはどうも「そういうもの」みたいです。

と、終わってみればなんてことのない、無駄に長い作業手順になっちゃいました。自分用の覚書なので、どうしてもミスったところとか残しておいた方が後で助かるんですよね。

普通にやれば(わざわざPNGなんか使おうとしなけりゃ多分ぜんぜんスムーズに行ってた)ひっかからないようなところで苦労した分、どこにどんなデータがあって、どの範囲を保守管理していけばいいのかも見えるようになったので、最初のチャレンジとしては結果オーライかなーと自分を慰めてます。

私、2つ年上の兄貴がいるんです。この兄貴が私と比較にならないくらい「ハマったらとことん追求する」タイプの人間で、もうここ数年ずっと釣りにハマって研究に余念がありません。気がつけば船舶免許取ってたりして、「釣り行こかー」がいつの間にか「船乗ろかー」と同義語になっちゃってるような人。

今週に入って所用で大阪に帰ることになったんですけど、そしたら兄貴が「じゃあ釣り行こか」と。

じゃあお願いしますと昨日、車に乗っけてもらって港を目指すこと2時間弱。着いたらこんなプレジャーボートが待ってました。

え?何?なんかちっこい釣り船っぽいの想像してたんだけどなんか違う!

これは去年アメリカのサンディエゴ行った時に、港を次々出発していたブルジョワボート組と同じ光景じゃないですか!(あっちはまあもっとデカいんだけど)

おーすげー、ブルジョワだ。自分の力では全然ないんだけど、なんか「俺もこんなボートに乗れる身になってたか...」とかフフンと鼻を鳴らしてテンションアップしながら出発進行。

乗り合い船じゃないからすべてが自分たちの思いのまま。広い海の上をどこを目指して進んだって構いません。なにこの非日常感。すごいわ...。

船に乗って釣りに出るなんて初めての体験ですから、当然仕掛けも持ち合わせてるわけがありません。そこも全部兄貴に準備してもらって、ついたポイントでぐいぐいしゃくってたら...

めっちゃデカいの釣れちゃった...。ブリの1個手前のワラサちゃん。自分が普段釣ってるハゼとのサイズ感の違いに、魚を持つ手も震えます。

実はこれを釣り上げる前にも1回アタリが来てしばらくバトルしてたら仕掛け食いちぎられたんですよね。てっきりアタリだけあってボウズで終わる定番パターンかと思ったので、無事に釣り上げることができて良かったです。

しかしこいつはその時よりもだいぶ軽かったんですよ。じゃああれはいったいどんだけのサイズだったのかと...。

ちなみに今日千葉へ帰るので、新幹線の中をこのワラサ担いで帰る予定です。

検索

2017年4月

About 2017年4月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]