当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2017年12月 | メイン | 2018年2月 »

2018年1月

遅まきながら、あけましておめでとうございます。

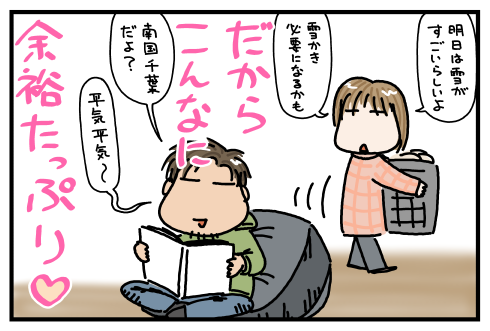

昨年は、自分としては珍しく、脳みそへのインプットを優先して比較的のんびり過ごした一年だったと思います。それを反映してか年の始まりものんびりスタートで、昨日まで映画をいくつも観に行ったり、買い物に行っては散財したり、釣りに出かけて美味しい天ぷらをいただいたりと、実に楽しい正月休みでした。

そうして今、仕事はじめの儀式として、このブログを書いてます。

干支が戌年ということもありますし、今年は一転、資本主義の犬となって懸命に働く年にしようかなと考えています。

どうかまた一年、よろしくお付き合いのほど、お願い申し上げます。

新年早々、高滝湖の桟橋ドームでワカサギ釣りを楽しんできました。

午前10時前に現地について、午前中はほとんどアタリがなし。一番大きなドームの中に陣取ったんですが、どうも真ん中より奥側には魚が回ってこないらしくて、周囲も含めて全然釣れる気配がありません。

ドームの入口側に近いところに「いかにも玄人です」という方がいて、見てるとポンポンあげていくんですよね。隣の人がそれを見て相当驚いたらしくて、「何がちがうんでしょうねー!」と話しかけてきたのでしばらく談笑して過ごしました。

魚が回ってきてるか否かの違いがあるものの、上手い人って俺には見えないアタリを拾っていくからなあ...。

午前が終わってバケツの中にはわずか2匹。これはやばいぞと、全然釣れなかった前回の悪夢が脳裏をよぎります。

そしたら先ほど談笑した隣の人が外から帰ってくるなり「寒ささえ我慢すれば、外の桟橋の上がすごい釣れてますよ!」と。確かに今日は朝から桟橋の方がコンスタントにあげてるっぽい竿の動きをしています。

せっかく教えていただいたことだし行ってみよう...。

あ、すごいなこれ、入れ食いだ。

仕掛けを放り込んだそばから食ってくるし、食いが鈍った後も少し誘いを入れてやるだけでピクピクっとアタリが戻ってくるので、休む間がありません。残念ながら1時間と待たずに雨が降ってきてしまい、ドームに戻らざるを得なくなりましたが、それでもとりあえず1人分くらいはなんとか確保することができました。

さっきの入れ食いスポットで誘い方とあわせ方の練習ができたので、ドームに戻った後も少しだけ場所を替えたところでポツリポツリと追加して終了。

ギリギリ1人前というところで正直少し寂しい釣果ですが、うちの家族はあまり釣ってきたものを食ってくれないので、多分これでもそれなりに足りてしまうんですよね。それもまた寂しいんですけど。

というわけでこの日の晩はワカサギの天ぷらに。残念ながらまだ禁酒が続いているので、ノンアルコールビールで祝杯です。

今回、上手な人たちを観察していると、どの方も軒並み魚群探知機を使用していました。

魚探買ってみようかなあ。

最近桟橋ドームよりも、ボートを借りてポイントを探る方が楽しいかもしれないという気がしてきているんですよね。ボートだと魚探は必須だろうし。魚探自体は、子連れで堤防釣り行った時も活用できるだろうし。

今月中旬頃の肝臓再検査に備えて、年末年始はしっかり禁酒を続けています。美味しいお餅が並ぼうが、美味しい刺身が並ぼうが、美味しいお肉が並ぼうが、たとえワカサギの天ぷらが並ぼうが、飲まないと決めたら飲まないのです。

当然普通なら味気なさに涙も出ようかという状況なわけですが、昨年末に教えてもらった「ドイツ製のノンアルコールビールなら日本製のと違って案外美味しいですよ」というのを実践に移してみたらこれが本当に美味しくてびっくり。しかもノンアルコールだから飲んでも眠くならないし、飲んでも車の運転できちゃうし、いやこれむしろこっちの方がいいんじゃないのってくらいに気に入って取りあえず2箱注文してみたりしました。

なんでも色々混ぜ物をしてビールっぽい味を作る日本産と違って、あちらのドイツ産は原材料も製法もビールそのまんまで最後にアルコールだけ抜き取る作り方なんだとか。だから飲んでて変な後味が口の中に残らないんですよね。

ビールの味か?と聞かれればそこははっきり違います。でも、より薄味になったバドライトくらいの位置づけには置いてやってもいいかなぐらいには思えるレベルです。

ノンアルコールビールはどうにもあの人工的な味が受け付けない...。

そんな風に思ってる人は、輸入食品なんかを扱ってるカルディに行けば普通に売ってますので、是非試してみて欲しいです。美味しいですよ。

次の水彩画教室の課題が「装丁画を描く」というものでした。対象はこの本。なんと描き上がったら実際に本書を担当された装丁家さんがいらっしゃって講評してくださるんですよ。ほんと豪勢な教室です。

それだけに、こちらもしっかり「講評に足る」水彩画が描けるよう、がんばらなきゃいけません。

というわけで、まずは作品世界を知ることからだと、お題の本を読むべく買ってきて読み進めていたのでした。

ストーリーは、まだ仕事に燃え尽きていない主人公が、定年を迎えて「生前葬のようだ」と会社から送り出されるシーンではじまります。最終的な出世争いには敗れたものの、それまではずっとエリート畑。貯金も年金もたんまりとあり、老後の生活には不自由しない。

でも、定年によって社会から「終わった人」と扱われる自分は、まだ終わっていない火をくすぶらせている。

どこかで必要とされたい、誰かに必要とされたい。生きがいとなる仕事を求め、それが叶わぬとなれば老いらくの恋を求め、そうしてあがく先に待つ人生の終着点は...

というお話。

正直最初にあらすじを読んだ時は、他人事として楽しめる話だと思っていたのです。

それが1ページ、また1ページと読み進めるうちに、「あ、これ俺だわ」とどんどん身につまされるものが。もちろん自分はこんなエリート畑でもないし、定年を迎えるような歳でもありません。でも、なぜか不思議と「俺だ」と自分を投影してしまったのです。

恐らくは、定年によって他者とのつながりを失った主人公のあがく姿が、1人仕事によって気がつけば他者とのつながりが希薄になった自分と重なって映ったのでしょう。

主人公には家族があり、決して1人ではありません。家庭が居場所だと思えば、そこに安住できる環境はそろっています。でも一方で、「自分という人間が、そこで渇望されているわけではない」という実感が、他に居場所を求めさせます。

私の場合は、かれこれ10年以上1人でやってきて、それなりに仕事も上手くいって良い成果を手にしたとは思っているのですが、一方で社会とのつながりが希薄になっている自分と、それでやれてしまう環境を作ってしまったことに対するコンプレックスのようなものを抱いています。他者とのつながりという意味では、サラリーマン時代を思い返せば「楽しかった」となることの方が多く、美化された思い出だとは感じつつも、時折そうした人たちをうらやましく思うこともあります。

この「うらやましく思う気持ち」と主人公の「居場所を求める気持ち」は、おそらく同じものだと思うのです。

食うに困る立場ではない主人公が仕事を求めるのは、他者とのつながりの中に身を置きたいという渇望に他なりません。しかし年齢やその他の要素から、なかなかそれは上手く得ることができません。そうして彼は代替手段へと流れます。仕事を通じて人に必要としてもらえないなら、恋を通じて必要とされたい。老いらくの恋です。

しかしそれも、浮き沈みはありこそすれ、結局は自身の男性的魅力のなさを突きつけられるに過ぎないばかり。その横で、彼の身近な人間がいとも簡単に恋をものにしていく姿がますます哀れをさそいます。

もう、これがまたつらい。

私なんぞは器用に女性を口説くような手管など持たず、日々「ああ、おっさんだなー、もう俺とか男性として魅力を感じてもらえることとかないんだろうなー」と枯れたしょぼくれ親父を寂しく自認するばかりの身なわけです。主人公の味わうみじめさ、その哀れは、「もし俺が同じ行動に出たとき、確実に感じることになるであろうみじめさだこれ」と震えるに十分な、そして「いたいいたいいたい」となる描写がくるわけです。

それでも、それでも何かしら後に残る幸せな何かはきっと...と読み進めた先に何があるのかは、実際に本を読んで知って欲しいと思うんですけど、まあつかれました。

かつては「これを試すまでは死ねない」と思い描いたものが腹の中にいくつもありました。それをひとつずつ試していくことに夢中になった時期もありました。

思ったほどの成果が出なかったものもあり、思った以上の成果につながったものもあり、総じて悪くない落とし所に来ていると思う今、そこまで切望するほどに「試したいもの」はもう腹の中にひとつもありません。

自分もある意味では「(試し)終わった人」なのです。

その「終わった人」として、でも達観しきれずにいる腹の中のもやもやしたものが、コンプレックスごとまとめてえぐり出されて眼前に突きつけられるような、そんな本でした。うう、つらい。

先週末土曜日はJillaの水彩画教室でした。その宿題である「食べ物の絵の仕上げ」と「装丁画のアイデアスケッチ」におわれて、金曜日はずっとそれにかかりっきり。

なんとか終わらせはしたものの、特に食べ物の絵に関しては、本来だと「初手から大失敗したので1回練習で描き終えてからまた描き直す」つもりだったのが描き直しまで行う時間がどうしても取れず、不本意な状態での教室参加になってしまいました。

2箇所ほど大失敗したところがあるのと、描きながら「そうか、こう表現したらいいんだ」と気づけたところがあるけど、それを全体に反映させることもできてない。案の定、先生からいただく講評も耳に痛いものばかり。なんともつらい時間になりました。

なんせ周りにいるのは「すげえ」と思わず唸る上手い人ばかりなわけです。そういう人たちが納得のいく作品になるまで努力して描いたものを持ち合って先生に見てもらうわけで、そこへ「実力も努力も足りてない」と自覚しながら並んで話を聞くのは本当につらい。

それにしても水彩画は、考えることが多すぎて脳みそが疲れます。

全体を見て、どの順番で着色していくか考えて、どこにどの技法を用いるかもあらかじめ図っておいて、絵の具の乾く速度にあわせて適切に色を置き、なおかつそれにあわせて必要な色が必要な時に必要な量だけパレットに用意されてなきゃいけない。その色はあらかじめ用意しておけばいいのかというとそんなことはなくて、絵の具を溶いて作っておいても時間がたてば乾いて変質してしまうし、水の量を多めにして乾かないようにしても顔料が分離してやっぱり色は変わってしまう。水で戻せば水分量に応じて濃度も変わるし、しかも着色時点と乾いた時の色はちがうので、その色の違いを把握しながら塗る必要がある。

これだけでも自分の頭にはキャパオーバーなのに、上手い人の描いたもの見ると、もうこれが「どこまでこの人情報を処理してこれ描いてるのよ...」と、その単位時間当たりの途方もない計算量に「すごい」と思う前にどっと疲労感が押し寄せてきたりして。

経験によるノウハウの蓄積で、その中のどれかは自然と自動処理されるようになっていくのでしょうけど、今の自分はすべてを頭で考えて用意して実行して...という段取りを踏まざるを得ない状態です。言わばペダルの踏み方をいちいち目視しながら自転車を漕いでるようなもの。「そりゃ脳みそが疲れるわけだわ」という気持ちと「腐ってやがる...まだ早すぎたんだ」というシーンが頭の中をぐるぐる回ってたりして。

一足飛びに高度な世界を見せていただくことで、ぐいっと引き上げてもらえてる一方、脳の処理がそこに追いついてないんですよね。それで追いつけないからといって水彩画に対する気持ちを腐らせてしまっては本末転倒なので、教室がひと通り終わったら、もっと単純なモチーフを使ってひとつずつ確認して体に刷り込んで行こうかな...と思い始めています。積み木とかがいいかな。あと、1本の木だけをひたすら描くっていうのもいいな。

そういえば、自分はずっと美大コンプレックスみたいなものを抱えていて、美大行きたかったなーと思ってた人でした。美大出身の方に「そんないいものでもないよ」と言われても、でもうらやましいよなーと思い続けてました。

でも、今回はじめて、「美大行かなくて良かった」と思いました。多分、もし美大にまちがって入れてたとしたら、そりゃー今よりはマシな絵が描けるようにはなってたかもしれないですけど、一方で心がへし折られまくって、絵に関わるような場所に居られなくなってたと思う。

すごい世界にいる人の、たとえば才能であったり努力の果てに培ったであろう手業というのは、観客という立場で眺める以外は、「あそこには行けない」ことを痛感させる、ものすごい猛毒のような気がします。

すぐに書いて送ります。ごめんなさいごめんなさい。

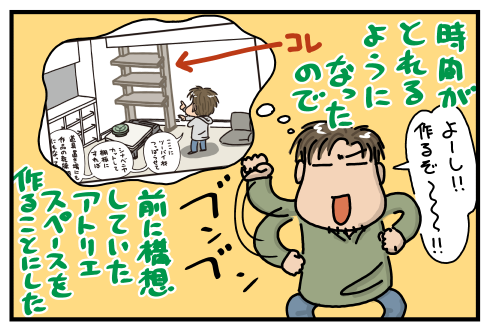

仕事場で行う作業が「陶芸も~」「水彩画も~」と増えていくにしたがって、細々とした道具が増えてきました。それぞれたいした量ではないんですけど、定位置がないので微妙にあちこちとっちらかって片付きません。特に水彩画は宿題が出るのでそれを片付けるべく道具を広げるわけですが、そしたら戻す場所がないんですよね。

時間がかかる作業だから、着手したら道具はなるべく完了するまで出しっぱなしにしておきたい。だからしばらく出しっぱなしにできるタイミングを図ることになる。自然とつい後回しになる。そして宿題への着手が遅れ気味になる...と。

ええ、言い訳なんですけどね。

そんな言い訳を過去の物にするべく、以前構想した棚作りを実行に移し、道具たちにそれぞれ定位置を設けてやることにしました。

まずは柱をおっ立てましょうということで、ホームセンターでツーバイ材を買ってきてワックスを塗り塗り。

ツーバイ材で柱を立てるというと真っ先に出てくるのが「ディアウォール」なわけですけども、あれは突っ張り棒のようにバネの力で固定するために微調整がめんどくさそうな印象を持ってます。なので自分はこの手の用途には、LABRICOの2x4アジャスターを愛用しています。

バネじゃなくてネジの力で突っ張らせるタイプなので、目的の位置にセットして垂直を確認しながら固定ができて良いのですよ。

ツーバイ材は、あらかじめホームセンターで説明書通りの「天井の高さから95mm短い長さ」にカット済みです。これがちょうど「目的の場所にするっと入って、ネジを締めるとガッチリ固定できる」いい長さになります。

で、固定したらこんな感じに。

当初の構想だとこの柱に直接棚板を打ち込むつもりだったので、ツーバイ材は前に奥行きが出る形で固定するつもりでした。ところが、いざ作るとなると「後から棚の位置を自由に変えられるようにしよう」「後から棚の増減にも対応できるようにしよう」とこだわりが出てきてしまい予定変更。

この柱はあくまでもネジを打ち込む壁代わりってことにしたので、固定は壁に沿う形に変えました。ここにチャンネルサポートを打ち付けて、棚位置可変にするのです。

ってあたりで、以下続く。

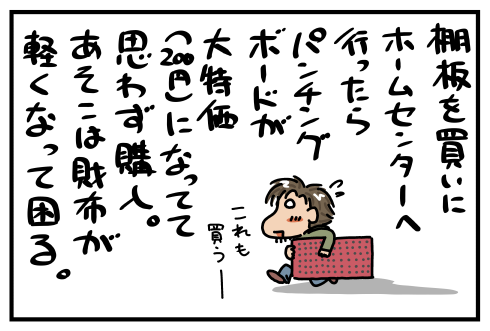

ホームセンターすごいですよね。楽しすぎて1日でも居着くことができちゃいます。財布がどんどん軽くなって恐ろしいことになりますけども...。

というわけでアトリエスペース作り。柱に設置する棚板は、見た目の味わいよりも実用性を優先させて、シナランバーコア 18mm厚で作ることにしました。

シナの木肌はすごく滑らかなので、陶芸やる時の粘土板にすごくいいんです(実際、陶芸用の粘土板を見るとシナの合板にフチをつけて売ってる)。だからホームセンターでサブロク(3尺×6尺)サイズの板を買って棚板サイズに切り刻んだ後も、余った端切れ部分は色々転用することができて無駄がありません。

棚板の設置にあたり、まずは柱にチャンネルサポートをネジ留めします。

このチャンネルサポート、ホームセンターにはクローム仕上げのギラギラしたものしかなくて見た目があまり好きじゃなかったんですが、ネットで検索してみたら落ちついた色目のステンレス製と、鉄だけどそれに近い見た目になってる「ニッケルサテン」という色を発見しました。ステンレス製はかなり割高ですけど、ニッケルサテンなら値段もクロームとほぼ変わりません。

...と読み取ったんだけど、実は届いてみたら全然イメージと違う色だったりしたらどうしよう。

その心配は杞憂に終わり、届いた品は、ステンレス同様に艶が抑えられた落ちついた色合いでした。良かった。

サブロク板から、ホームセンターのカットサービスで700mm×350mmサイズの板を4枚切り出してもらい、それを棚板としました。

目線より高い位置まで板がくるので、全部柱と同じ茶色で塗ると重い印象になりすぎるかなあと考えて、こちらはクリア色のワックスで仕上げ。あと衝動買いしたパンチングボードをネジ留めして~とすると...。

こんな感じに大完成。

おー、画材とか工具とか陶芸道具全部並べても余裕の収納力。

パンチングボードには直径8mmの穴が空いていたので、とりあえずφ8mmの丸棒とφ8mm×長さ40mmのダボを買ってきて、端切れと組み合わせて棚にしたり色々物をかけたりしてみました。ここはもっと工夫の余地がありそうです。

なんかねー、フックひとつが300円近くするんですよね。これなら100均の製品使ってどうにかできるんじゃね?という結論に至ったので、場所を変えて色々買い込んできました。

まずはこちらのメッシュバスケット。ワイヤーネットに引っ掛けて使う用のやつです。

当然このままだとパンチングボードの穴に通せませんが、引っ掛けるところをペンチで90度にぐいと開いてやって...

ボードの厚み分を残してさらに先をぐいと90度上向きに曲げてやる。

パンチングボード用のフックっぽい仕上がりになりました。

当然穴と穴の間隔もぴったり合いはしないので、少し強引に曲げながら押し込んでやって出来上がり。

強引に押し込んだことで、むしろがっちり固定されていい感じです。気に入ったので、これはさらに2個ほど追加購入しておこう。

あとアレをアレしたいんですよねー、水彩の時たくさん使うからー、うーんなんかいい方法ないかなー...と仕事場を見回してみて、「あ、これ使えそうだ」とひっぱり出してきたのがダブルクリップ。横にあるのはゴム紐です。本当はこのゴム紐とダボを組み合わせて使うつもりで買ってきたんですけど、ダボではうまく固定できなかった。

クリップだったらうまく行けそうな気がするぞってことで、まずはこいつをバラします。

この取っ手をつまみながら押し込んでみたら...狙い通り!パンチングボードの穴に綺麗にはまりました。

当然、つまみながら引っ張れば外せるので、いったん外して、これにゴム紐を括り付けます。こんな感じ。

そして...じゃじゃーん、ティッシュボックスが固定できました。水彩画描く時に筆を拭ったり水分調整したりでティッシュは必須なのです。

パンチングボードは当初の予定になかったので、特価品を見つけた時にも一瞬「必要かなあ?」と買うのを躊躇したんですが、これはカスタマイズしてると楽しいですね。買って正解だったなあ。

その後も、メッシュボックスをもう1つ追加したり、濡れ布巾を干す用にタオルハンガーもつけてみたりとますます充実していく作業スペース。

楽しいなー。どんどんグレードアップしていく様が楽しくて仕方ないです。

早くこの場所を使って何か作らねば。

何かというと、こちらの日記(『Adobe本社の偉い人と話ができるというので行ってきた』)に書いた件の動画をまだ送ってなかったのです。年末年始の慌ただしさが一段落したことで、このへんの取りこぼしていたものをひとつずつ片付けているのでした。

さて、カメラで撮るには腕がじゃまだし、上から写そうとすれば天井の明かりが液タブに反射してよく見えなくなるしということで、「楽しようと思っちゃダメだな」と観念して、まずはデスクトップの指定領域を動画として記録してくれるソフトを探すところから始めることにしました。フリーで使えて、画面の特定領域だけを録画することができて、怪しそうじゃないもの...という条件で探して、「これいいな」と思ったのが次のソフトです。

...> PC画面録画フリーソフト (by Apowersoft)

これがすごい当たりでした。さすがに録画中は描画動作が緩慢になりましたけど、UIもわかりやすいし、作業後に希望の動画フォーマットで出力してくれるしで、とにかく使いやすかったです。

で、撮った動画がこちらの3本。

まず1本目が、ブラシ設定の「選択を解除しない」をオンにした状態で描いてみたもの。

当然ですが、この状態だと線を描いたらそれが選択されたままの状態になってしまいます。続けて近い位置に描画しようとすると、直前の線の描き直しストロークだと判定されてしまって、線が置き換えられたり、つながってしまったりという挙動になるため、描画に適した設定とは言えません。

そこで、この「選択を解除しない」設定をオフにするわけですけど、そうするとIllustrator8.0~CS6に至るまでの慣れ親しんだ挙動と、Illustrator CC以降の挙動が違うという壁にぶち当たるわけです。

2本目の動画は、CS6で描いてみたものです。一通り描いた後で、「口はやっぱりちがう表現にしよう」と思い直して輪郭線を何度か書き直して形を修正し、最後にAltキーを押しながらのスムーズツール状態で線をならして完成...という作業を想定したものとして見てください。

普通に作業が終了してますよね。これが自分にとっては「使いやすい仕様」なわけです。

一方、これと同じことをした場合にCC以降はどう動くか...というのが次の動画です。CC 2018で同じことをしてみました。

こちらでは、一度線をなぞって描き直す度に、線の選択状態が一度解除されてしまいます。そのためCS6の「線を選択→納得がいく形になるまでなぞり直し→スムーズにならしておしまい」という流れじゃなくて、「線を選択→なぞり直し→選択し直し→なぞり直し→...(納得がいく形になるまで繰り返し)...→スムーズにならしておしまい」というまだるっこしいことになってしまうのです。1回ストロークするごとに再選択が必要になるため、作業速度が落ちること甚だしい。スムーズツールはなぞった後も選択が解除されない以上、そっちで統一された元の仕様の方が正しいと思うんですけどね。

ちなみにこの動作、鉛筆ツールもブラシと同じくCC以降でこっちの仕様に変わってます。

元の仕様に戻るのか、CS6までと同じ動作仕様が選べるオプションが足されるかしてくれるとうれしいんですが、さてどうなりますか。とりあえずメールは投げてみたので、あとはこの願いが届いてくれることを祈るばかりです。

新年いっぱつ目の陶芸教室に行ってきました。皆さんに「今年もよろしくお願いします~」なんて言いながら席に着いたら「小さいやつ素焼き終わってるよ」と言われたので、まずはそれから片付けることに。前回ヤスリ掛けして疲れちゃったから放置していたんですよね。

陶芸用のチューブに入った絵の具を使うと、どうも色が濁ったり想定の色が出なかったりなので、今回は秘密道具を買っておきました。AMACO社のベルベット下絵具というやつで、「なにか着色するのにいい画材ないかしら」とググってたら見つけたもの。すごく評判がいいので気になっていたこれが、年末頃に千葉ニュータウンのジョイフル本田に行ったら焼成見本付きでたくさん並んでおりまして、それで何色か買っておいたのです。

素焼きの地肌は本焼きすると白く仕上がるはずなので、今回は肌色の部分と、目や口などの模様だけを着色しておくことにします。

この塗料すごいですね。素焼きのざらざらした地肌に塗ってるにも関わらず、筆の滑りも滑らかでめちゃくちゃ塗りやすい。めっちゃ塗りやすく伸びるけど、伸びすぎてところどころ透明に抜けてしまうようなこともない。乾きも早くて乾燥に気を使うこともないし、といって2度塗り3度塗りでボテっと固まってしまうこともなく、とにかく扱いやすいのひと言。

はじめての画材だとだいたい最初にいくつか失敗して癖を理解したりするもんですが、今回まったくネガな点が見つかりませんでした。

あとは本焼きを終えた時にどのような色になって出てくるか。仕上がりが楽しみです。

昨年末にひっかかってた肝臓の再検査に行ってきました。

「ちゃんと控えてましたか?」と聞かれたので、もちろんですよと胸を張って答えたところ驚かれてしまったので逆にこっちも驚いたという。

もっとアバウトで良かったのか。

太い針でちゅーっと血を抜かれて結果は来週のお楽しみ。

どんな数値になってるかなあ。

多分出したご本人が想像もしないくらいに喜んでると思う。それぐらい手書きのお手紙って響くんですよ。すごく嬉しい。

こういった手書きのものは片手で数えられるくらいしかもらったことがありませんけど、専用の宝箱を作って大事にしまってあります。

そんなこともあって、ちょうどいいので今年の年賀状を整理して片付けることにしました。

昔は一枚ずつファイリングしていた年賀状ですが、数年前からドキュメントスキャナでまとめてスキャンしてデジタルデータとして保管するようにしています。

その時に書いた記事がこちら(『年賀状の整理方法を考えた。』)。

こんな感じで管理することができるようになります。

ドキュメントスキャナに差し込む向きってどっちだっけーと毎年忘れちゃってるので、自分で自分の記事を再読しながらセットするのがこの時期のお約束です。

両面読み取って一枚の画像として一覧表示できて、しかもそれが固有のアプリケーションに依存しないというのは数年やってみてもやっぱり効率が良くて気に入ってます。この形式なら、ZIPで固めれば電子書籍のようにタブレットで開くことだってできるし、後からなんとでも読みやすく変更できるのが良いのです。

先週末はDELLの新製品発表会があり、いつもの陶芸教室に行く時間が作れませんでした。

その晩は東京から終電で帰ってきて疲れたのでそのまま仕事場に泊まり込んでしまい、翌土曜日も仕事場でスタート。ちょうどいいやということで、日がな1日のんびりと作陶することにしました。

普段使い用の小さなお茶碗を作りたいんですよね。これまでは「でかいのを作るつもりがついつい小さくなってしまう...のを解消するための練習も兼ねて作っていた」ので、どれもこれもやたらとでかい。そこそこ狙った通りには作れるようになってきたので、いい加減にちゃんと普段使いを考えた椀を作りたかったのです。

作業をはじめてみると、先日整備したアトリエスペースがなんともいい感じです。とても使いやすい。

特に正面に鏡を置いておけるのが素晴らしいです。

鏡を置くと何がそんなに嬉しいかというとですね...

こんな感じで、真上から見て作業をしている時でも、目線を正面に移すと真横から見た形状を確認することができるんです。全体の形を常に把握しながら造形を進められるので、歪みや傾きに早く気がつくことができて、かつ修正の確認も楽になる。

さて、もともと細かった食が今はさらに細くなっているので、茶碗は手の平におさまるサイズで作ってみました。

個人的な見た目の好みでいえば丸くてコロンとした感じの小さな椀が良かったんですけど、お茶碗として使いやすいのはもっと口が開いた形状なのかもしれんと思い、とりあえずはそっちの定番な開いた口の椀をシャープな形状で仕上げてみました。この後もう1個、今度は丸いやつを作ってみて、使い比べてみようかなと。

しかしまあ、「偶然性じゃなくて思った通りの形を思った通り作れるように」と練習してて、教室でも「電動ロクロで作ったみたいに綺麗」とか言われたりするようになってるんですけど、電動ロクロで作れるものをわざわざ手ろくろで作る意味ってないんですよね。それだったらさっさと電動ロクロ買ってくればいい話だもん。

なのでこのへんの練習が一段落したら手ろくろなりの味を出せるようにならないとなあ...って思うんですけど、センスないからなあ。綺麗に仕上げる分には精度高めていけばいいだけなのでセンスいらなくていいんですけどね。

デル アンバサダープログラムでご招待いただき、DELLの新製品発表会に参加してきました。

XPS15 2in1の発表じゃなかったのは残念でしたが、会場後方にタッチ&トライコーナーがあるので、ひょっとしたらそっちには並んでいるかもしれません。そう思い直して、まずはXPS13の発表に集中することに。どうしても絵描き用途が重視になるから選択範囲外ではあるんですけど、薄くていいパソコンなんですよね。

「黒くて男性&仕事向けのパソコン」というイメージを払拭するべく、今回はラインナップに白も追加されたそうな。

やっぱり薄くていいなあ。

DELLのパソコンで個人的に違和感なのは、どうしてもムービー用途を重視するところなんですよね。今回もそれは変わらず、やはりそこをプッシュしています。

16:9という画面比率にこだわるのもこの映像再生時の没頭感を重視するからだ、とは前々回のアンバサダーイベントで直接DELLの偉い方から聞いた話。正直その画面比率には滅びて欲しい身としては、そのこだわりは忘れて欲しいところです。

アンケート調査でそういう結果が出ているという話なんですけど、会場にいたWebメディアの記者さんからも「ストリーミング再生などの用途にはスマートデバイスを利用する方が多いのではないか」という質問が飛んでいたとこからも、同じことを思う人は少なくないんじゃないかと思いますが...。

この日のゲストは青木裕子さん。芸能人はやっぱり華がありますねえ。

DELLとしては、こういう綺麗な方がスマートに使うシチュエーションに、今回の白いXPS13がぴたっとはまって欲しいという狙いなんでしょうか。

一連のプログラムが終わって後方のタッチ&トライコーナーへ。残念ながらXPS15はありませんでした。

薄いくせして画面が綺麗。さすがは映像用途をプッシュするだけのことはあります。

薄いし、軽いなあ。ほんと「絵描き用途」という譲れないこだわりがなければ、今はこういう軽いパソコンで済んじゃうのか。いい時代だ。

展示されていたオプションの中で気になったのがこれ。モバイルバッテリーです。

最近入手したSAMSUNGのGalaxy Bookもそうなんですけど、USBCを電源ポートに利用するデバイスは、こうしたモバイルバッテリーで給電を行うことができるんですよね。

出力仕様は「5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3.25A」と十分に強力。これ欲しいなあ。

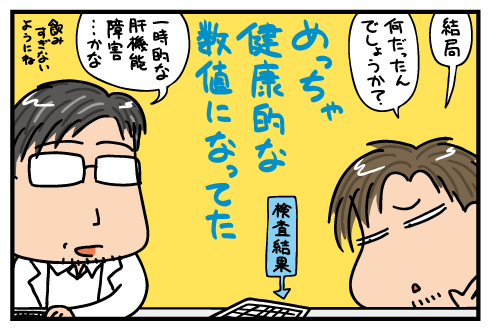

先日受けた再検査の結果が出ているはずなので病院に行ってきました。

結果はというと超良好。めっちゃ健康体。

AST(GOT)[基準値範囲:5~40] は 103 だったのが 26 に。

ALT(GPT)[基準値範囲:5~45] は 201 だったのが 39 に。

ALP[基準値範囲:110~350] は 454 だったのが 278 に。

γGTP[基準値範囲:0~85] は 239 だったのが 93 に。

γGTPだけ、まだ少し基準値をオーバーしてますけど、下がり方を考えればほぼ正常といっていい範囲でしょう。

すごいなあ。何をやめたのがこの劇的な変化を生んだんだろう。筋トレ用に飲んでたサプリメントか、それとも酒か。個人的には、一番怪しいのは煙草じゃないかと思っています。昨年末一時的に喫煙者に出戻ってた時、煙草吸うと妙に背中が痛くなったりしてたんですよね。

そういえば元々受診するきっかけとなった背中の痛みはいつの間にか消えていました。肝臓には痛みを感じる神経がないみたいなので直接つながってる痛みではないんでしょうけど、何か内臓由来のものではあったのかなとぼんやり思ったり。

何はともあれこれで禁酒もめでたく終了です。いやめでたい。うはははは、どっか飲みに行こっと。

検索

2018年1月

About 2018年1月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]