当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2017年8月 | メイン | 2017年10月 »

2017年9月

普通の生活に戻りたい...。

「なんかあか抜けないなあ」

前回の陶芸で、ご飯茶碗を作って抱いた感想がそれでした。その後数日経ってもその気持ちに変化はなく、次はあれを削るのか...と思うと正直気持ちがのってきません。といって作り直すかというと、それも微妙。そうしたところで目に見えて良く変わるとは思えないからです。

どうもよろしくない兆候です。

だいたいこういう中途半端な満足度で止まり始めた時は、嫌気が差し始める一歩手前なことが多いからです。これはまずい。

そんな時に、何かの動画をYouTubeで流していたら、電動ロクロでお椀を削っている動画がリコメンドされて出てきました。何となしに流してみると、シュンシュン音をたてながら形が削り出されていくのが魔法のよう。見ていてすっかり目がハートマークです。

でね、「あ、そっか」と。

別に手ろくろでだって、この動画みたいに回してやったらいいやんかと。

そう思ったらもう居ても立ってもいられなくなって、「早く試したい早く試したい」と思って勢い込んでいった先週の金曜日。前回作ったお椀にはもう目もくれずに、手ろくろをぎゅんと回して新しい粘土で同じくご飯茶碗の作成に入ってみたのがこちら。

奥が前回作ったご飯茶碗で、手ろくろの上に乗っているのが新しく作り直してみたものです。まだこっから削って形をまとめていくんですけど、それでもちょっと口のあたりが歪みすぎてる。最後時間なくなって急いじゃったからなあ。

でも、なんか満足できそうな予感がすごいです。これはいいかも。

というのも、これがもうすごく楽しくてですね。コテでぐいーっと広げてお椀状にしていくところも、外側をかきべらでシャリシャリと削り出していくところも全てが楽しい。

特に削りはこれまで刃が食い込みすぎて上手く出来なかったはずなんですけど、「素早く回して削る」と意識すると「手をしっかり固定しないと一気に壊れる」という緊張感があるようで、そのため「どこに手をあてることで刃を固定させるか」をしっかり考えられるようになったみたいです。100%とは行かないものの、従来に比べたらかなり思い通り削ることができるようになってくれました。

これまでとやり方をがらりと変えたもので、当然ひとつずつ手探り。でも失敗すれば新しい知見をひとつ得ることができるもんだから、「じゃあ最初からやり直すともっと良いのができる」となってすぐ潰しちゃったりも。だって、その失敗への対策を施した状態ならどんなものが作れるか確認したいじゃないですか。

そんなことを繰り返していたら、その日の2時間をあっという間に食い潰しちゃってタイムアップ...ってなことになっちゃったのでした。

しかしまあ、やればやるほど「あ、そっか」となるので、早く次を試したくて仕方ありません。おかげで「よろしくない兆候」からは何とかオサラバできそうだというか、従前の経験則でいうとこのパターンは一気に伸びるフェーズなことが多いんですけど、陶芸の場合はどうだろう。伸びるといいなあ。

見つけたのは Creema という、ハンドメイド作品の販売サイト。そこで『[受注生産]【液晶ペンタブCintiq,Intous用プロペン(KP-503E)】 木製グリップ スイッチ穴あり』として売っているのを見かけたのです。

この手のグリップは螺旋工務店さんがコミティアで頒布していたものが有名でしたが、製作者の方がお亡くなりになられたため、今では入手することが叶いません。相当な人気商品だったので入手が難しく、いつか人気が落ちついたあたりで購入できれば...と思っていたんですが...。

そんな経緯があったもので即購入でした。

ワコムのペンはどうにも純正のグリップに加水分解が付き物で、すぐヌルヌルした手触りになって気持ち良く作業できなくなるのがお約束です。仕方なく定期的に交換して使っているんですが、ここを木製にできるならそれはほぼ一生物。元なんかすぐ取れちゃいます。ためらう理由がありません。

複数の樹種から材質を選べるようになっているので、さくらと悩んだ結果ウォルナットに決めました。手ざわりはさくらの方がすべすべして気持ちよさそうだったんですけど、見た目の渋さで決めちゃった。

受注生産なので時間がかかるかと思いましたが、材質の決定から発送~到着までに4日とかかりませんでした。早速付けてみた写真がこちら。うひょう、かっこいい!

作りの精度はかなり良いです。ゆるすぎず、かといってきつすぎず、適切なひっかかりでキューッと押し込んでちょうどグリップがはまる感じで、しかも各所に余計な隙間が生じることもありません。

中を覗き込むと、まわり止めの溝もしっかり切られているのがわかります。どうやってこんな内側に溝彫ってるんだろうなあ。

ボタンまわりはこんな感じ。グリップが若干太めの仕上がりになっているので、ボタン部分だけが少し凹んだ作りになっています。

グリップペンのグリップはプロペンと互換があるので、そっちにもこの木製グリップが使えるか確認してみました。

ボタンの形状がこれだけ異なるので、流用は無理そうです。使えるならこれ用にも追加で買おうと思ったのに残念。

実際の描き心地はというと...まだ正直慣れません。持った感じに違和感があったので測ってみたところ、通常のプロペン軸が直径12.6mmなのに対して、この木製グリップは13.6mmと1mm太くなっています。木製の方はゴムと違って握っても凹みませんから、多分数字以上に太さの違いを感じます。

しかもボタン部まわりだけを凹ませてあるため、グリップの断面が円形になっておらず、そのせいかボタンを押そうとグリップをいつもの調子で回した際に、手の中でどうも収まりが悪いというか、ボタンの押しづらさ、グリップの握りづらさを感じてしまいます。

おそらくはもうちょっと使い込めば、ボタンと親指・人差し指・中指の位置関係が決まって慣れてくれると思うんですけどね。そこだけまだ少し様子見です。

でもヌルヌルしないのすばらしい!木の手ざわり最高です!

木製はすべすべし過ぎて冬場すべりやすいので、ニスを塗ってみることにしました。

『葉車堂さん製のWacom プロペン2用木製グリップに、水性ニスを厚塗りして感触を試してみた 』

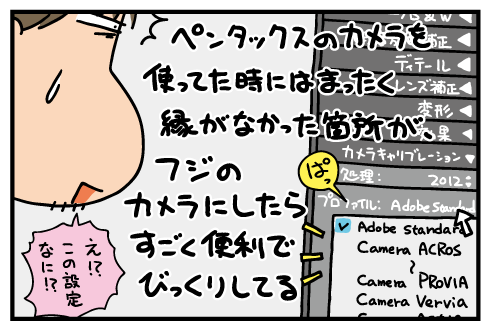

Lightroomのカメラキャリブレーションって、PENTAXのカメラ使ってる時にはプロファイルを選択しようとしても「Adobe Standard」しかメニューに入ってなくて「なんじゃそりゃ」な項目だったのです。K100D以来ずっとPENTAX党だった自分には、いつしかこれは「ないのも同然」な項目となり、存在自体すっかり忘れ去っていました。いやまじで。

一方、FUJIFILMのX-T20を買って、そのフィルムシミュレーションの色で吐き出されるJPEG画像に惚れ惚れしながらも、「この色をスタート地点としてRaw現像できたらなあ」と思い始めていた私。フリーでなんかそういう色味に調整してくれるプリセットがあると聞いてはインストールしてみて、「なんかちがう」...と。

そしたらフリーソフトに頼らずとも、そもそもカメラキャリブレーションでそういう指定ができるというじゃないですか。え、なにそれ、うわほんとだそれっぽいのメニューに出てきた。うわすごい。

ひと通り試してみたら、これがアナタうまい具合に色味を寄せてくれてるんですよ。

そんなわけで、実際にカメラ内現像とLightroomで同じ名前の設定を選んだ時にどれだけの差があるか、比較画像を見ていきたいと思います。

まずはこちら。LightroomにRawファイルを読み込んで、初期設定の「Adobe Standard」でそのまま書き出したものです。

これがつまりはLightroomに読み込ませた直後の状態。ここからX-T20のフィルムシミュレーションで出る色に近づけるのが、えらい難儀だったのです。

続いてはカメラ内現像でフィルムシミュレーションに「PROVIA/スタンダード」を指定した画像(上)と、Lightroomでカメラキャリブレーションに「Camera PROVIA/STANDARD」を指定したもの(下)。

同じくフィルムシミュレーション「Velvia/ビビッド」(上)と、カメラキャリブレーション「Camera Velvia/VIVID」(下)。

同じくフィルムシミュレーション「ASTIA/ソフト」(上)と、カメラキャリブレーション「ASTIA/SOFT」(下)。

同じくフィルムシミュレーション「PRO Neg. Hi」(上)と、カメラキャリブレーション「Camera Pro Neg. Hi」(下)。

総じてLightroom側は少しシャープネスが強めなのと、ほんのわずかだけ緑が弱いかもという気がしますが、比べたらそうかもというだけで、ブラインドテストされたらわからない自信があります。それぐらいうまく色味を寄せてくれてる。

これであれば「この色をスタート地点としてRaw現像できたらなあ」という希望はほぼ満足です。それどころか、現像時にフィルムシミュレーションを自由に切り替えることすらできるとか。便利すぎです。

FUJIFILMのX-T20を買ってから、Lightroomをはじめとするカメラ周りの設定を色々見直してます。こうだと思い込んでたけどもっと便利なところがあるんじゃないかなあとか、友人のカメラマンが使ってるのを見た時はLightroomもっとさくさく動いてたよなあとか。昨日のカメラキャリブレーションの件に気付いたのもその一環。

以前は「連写で取りまくると、後の整理が面倒」と思っていました。似たような物がわんさとある中からベストショットを選ぶには、Lightroom上の写真切替速度があまりに遅くてやってられないと思っていたのです。だから連写はほぼ使わない。そうやって無駄打ちをなくすことで、撮ったらすぐおもいでばこに放り込んで完結という流れも気に入ってたし。

ところがLightroomのスマートプレビュー機能を調べていて、読み込みと同時にスマートプレビューも全部完了するように設定を切り替えてみたところ...うん、早いっすね。編集中に写真切り替えていくのがこれなら苦になりません。

そしたら、作業フローが次のようになりました。

1.写真読み込み&スマートプレビュー作成

2.読み込んだ写真を1枚ずつ切り替えていって、良さげなのがあればBを押す(クイックコレクションに追加)

3.クイックコレクションを表示して、気になるものだけ画像調整

4.クイックコレクション内の画像をJPEG書き出し→USBメモリへ→後でおもいでばこへ

5.クイックコレクションに名前をつけてコレクションとして保存

おもいでばこはデータベースサーバだと思っているので、そこにも全写真を放り込んでバックアップ管理させるのが良いと思っていました。でも、このフローに変えてみてからの方がしっくりきています。やっぱり電子アルバムという点を無視するのは良くなかったみたい。このフローだと、「見て見てこの写真」となるものだけがおもいでばこに貯まっていくことになるから、その方が写真を見返そうという原動力になる様子でした。

考えてみれば、おもいでばこがアルバムであれば、そこに納めるのは現像した写真に限るべきなわけで。昔でいうフィルムにあたるものは、やっぱり引き出しの奥深く(つまりパソコンのHDD)へとしまっておくのが素直な使い方なんでしょうね。

というわけで連写解禁になった今、おかげでバシャバシャ撮りまくれるのが楽しくて仕方ないです。

つい自分は嗜好として、「手間は害悪」と捉えてすぐに作業を単純化したがるところがありますが、増やすべき手間なら、それが増えることは厭わずやるべきなんだなあ...とあらためて。

クリップ機能というのは、今年の3月に発売された新型おもいでばこでお目見えした新機能で、指定日や月、作成したアルバムなどの単位でスマホに写真アルバムをダウンロードして持ち出すことができるものです。既存ユーザーに優しいおもいでばこチームさんなので、その新機能はほどなくファームウェアのアップデートが実施されて、うちにある1個前の型のおもいでばこでも使えるようになっていました。

これがまた単にダウンロードするわけじゃなくて、スマホ用にリサイズをかけてデータ量を圧縮したり、あくまでもおもいでばこアプリの管理下にクリップしてくれるのでスマホの写真ライブラリと混在することがなかったりという、「わかってるねー」と言いたくなる嬉しい仕様なんですね。当然便利そうだなーと受け止めていました。

ただ、自分はとにかくモノグサなんですよ。しかも「おもいでばこは写真放り込んでいくとこ」と、あくまでもストレージ扱いオンリーな使い方をしていたため、細かくアルバムを作って管理するなんてことは、これまで一切していませんでした。つまり今ひとつクリップ機能の出番がない。

ところが、気付いてしまったのです。いちいちアルバムを新規作成しなくても、スマホで写真を見ていて「これいいな」って思った時に押す星印、あれだけを自動でまとめてくれている「お気に入り」があるじゃないかと。

だいたい写真見ていていいなって思うのなんて子どものめっちゃ可愛い表情が撮れた時か、バイクのめっちゃかっこいいライティングが決まってる時かぐらいしかないわけだから、そこは自動的に「持ち歩く価値がある写真」がつまっているわけですよ。

で、今通っている水彩画講座で使うための写真アルバムとあわせて、iPhoneに写真をクリップして「む、確かにこれは便利だ」とか言いながら持ち出して重宝してたんですね。

そしたらある日気付いたんです。クリップ一覧の下にあるアイコンって...。

これひょっとして最新の状態にボタンいっぱつで同期できちゃうんじゃない?

考えてみれば「アルバム単位で持ち出せる」わけだから、同期できるのは当たり前なんですよ。でも、不思議とそれが頭になかったのでちょっとびっくり。

昨日書いたように写真の管理フローがこれまでとは違ってきているので、おもいでばこに放り込んだ後には「ちゃんと転送されたかなー」と最近とりこんだもの一覧を開くのが定番になってきています。その時に、ちょちょいとお気に入りマークをタッチしておくようにすると...。

いつでもこれ、スマホに最新のお気に入りセットが入った状態にできちゃうじゃないですか。

そんなわけで、今さらながらおもいでばこの使いやすさを再認識してしまった話でした。ほんと今さらなんですが。

先週作ったお椀も削らなきゃいけないので、どちらをやるか悩んだんですが、今日仕上げしておけば来週には本焼きあがってくるよーというタイミングらしいので、今日はこちらを優先して進めることにしました。

陶芸は窯をいっぱいにできる量がたまらないと焼いてもらえません。タイミングが大事なのです。

まずはヤスリを使ってあちこちにあるバリを落とし、荒れた部分の表面を滑らかにします。その上で、以前書いたイメージ図をスマホで開き、着色のアタリ線を鉛筆で軽く描く。鉛筆の線は焼いた時に一応消し飛ぶはず。

陶芸絵の具でクチバシと目玉を入れて、全体をベンガラで着色。ベンガラ使うのはじめてなもんで、濃淡の案配が今ひとつわかりません。でもまあこんな感じかな。

ある程度乾くのを待ってから、全体に透明釉をかけました。

さっとかけるべきところを丁寧にやり過ぎたので、釉薬が分厚くなりすぎてる...。細かいディテールは埋まっちゃったかもなあ。

何はともあれ、後はこれで焼き上がりを待つだけ。すでに100均のダイソーで円錐状のお香は買ってきてあります。早く火を入れてみたいものです。

行ってきたのは千葉の内房にある、M川という小さい川の河口付近。今年はこんな感じで、近くの川を最優先でいくつか攻めるようにして、とにかく試行回数を増やすことで「ホームグラウンド」と言える地を固めたいなと思っています。もっとも、うちからだともっと近い川がいくつかあるんですけど、片方は河口付近があまりにドブ川ちっくな雰囲気で魚を食う気が起きないし、もう片方は今ひとつ釣れるような気がしない。そんなわけで、次の候補として上がったのがこのM川でした。だいたいバイクで30分くらい。

投げる度にアタリはくるんですけど、針がかりしないんですよねえ。まあ、パシャンパシャンと跳ねる魚(たぶんボラ)を眺めながら、沈みゆく夕陽と満ちてくる潮の流れを見てるだけでも、のんびり飽きはしないんですけども。

多分歩く度に足下を集団で逃避していく魚はハゼだと思うし、ピクピクくるアタリもハゼだと思います。でもかからない。あわせるタイミングが下手なんだろうと思って何度か試すもダメ。正確には2回ヒットすることができたんですが、その瞬間すごい引きがきて針ごと持って行かれました。でかいボラでも引き当てたか、1回は根掛かりっぽい重い感触だったからエイかなあ。

2回目の仕掛けロストでだいたい1時間ぐらいが経過。生態調査的には十分かなと帰ることに決めて、でもせっかくバイクで来てるから調査できる範囲はもっと見ておこうと対岸に移動してそっちの様子も見て行くことにしました。対岸は護岸がコンクリで固められており、たくさんの釣り船が係留されています。違法係留らしいんですけどね。

コンクリ護岸は足場もしっかりしてるし蚊も少ないし、釣り場としてはこっちの方がいいかもなあと水面を覗き込むと...ああ、いますねえハゼ。1回見つけるとあっちにもこっちにもいるのが見てとれる。やっぱいるんじゃん。

様子見だけのつもりでしたが、これだけいるのが見えてしまうとやらないわけにもいきません。再び竿を出して第2ラウンド開始。

投げる。アタリ来る。かからない。ゆっくり引いてくる。ずっとハゼが複数ついてきてるのまで見える。つつきまくってる。アタリ来まくってる。あわせる。かからない。

このサイズなら十分かかっていい針サイズだよなあ。

どうもガルプ(疑似餌)だと、興味を持ってついばんではくるんですけど、パクリと口に入れるところまではいかないようです。あわせ方でどうにかなるかと見える状態で何度も試してみて、「自分の腕じゃこれは無理!」という結論に至りました。逃がすもんかと思わずくわえたくなる誘い方とかがあるんでしょうねきっと。

釣果自体は残念な結果に終わりましたけど、たくさん魚がいるのはわかったし、さほどスレていなくて活性も高い飽きない釣り場のようなので、今度は本物の青イソメを持ってリトライしてみたいと思います。

その時はのべ竿も持ってきておいて、小さい針に小さくガルプをつけて引っ掛けれないか試すのもいいかもなあ。

買ってみたのは『SOLCION PATATTO テーブル ミニ』というポリプロピレン製の折りたたみテーブルです。ちまちまとポイント貯めて愛用中の通販サイト、JustMyShopで安かったもんだから思わずポチっと。

到着後、梱包を解いて付属の専用ケースから取り出してみると、「いびつな形の書類ケース?」然とした姿がお目見えしました。

上から見るとぺったんこ。当然軽量です。

展開は、まず上部のスナップボタン2個を外します。次に製品下部を外側へ開く方向に軽く力を入れながら、上部のハンドルを下に押し込む。そうすると、パコッと製品が箱形状に変形します。

箱形になった底の方が天板になっているので、くるりとひっくり返せば出来上がり。所要時間は1~2秒。めっちゃ楽です。

テーブルは意外としっかりしています。さすがに上に乗って大丈夫とは思いませんけど、2Lのペットボトルぐらいなら平気で何本も乗りそう。左右へのぐらつきはもちろん、構造的に「上に重い物乗せたら元のぺったんこ状態に畳まれて潰れちゃうんじゃないの?」なんて不安はまるでありません。

よくよく製品情報を見たら耐荷重30kgとなっていました。そりゃペットボトルぐらいじゃびくともしないわけだわ...というか、小学校低学年くらいの子どもなら乗れてしまうのか、すごいな。

「ミニ」なだけあって、天板サイズはけっこうギリギリ。まあ2人でお茶しながら映画観るくらいならちょうどいいのかな。お茶菓子乗せてマグカップ2つ置くくらいが限度だと思います。

自分の場合は、まさにそれが想定サイズだったのでこれで満足。使わない時はソファーと壁の間に差し込んでおけるし、使う時も片づける時も気軽に組み立てできるので、なかなか重宝しそうで気に入ってます。

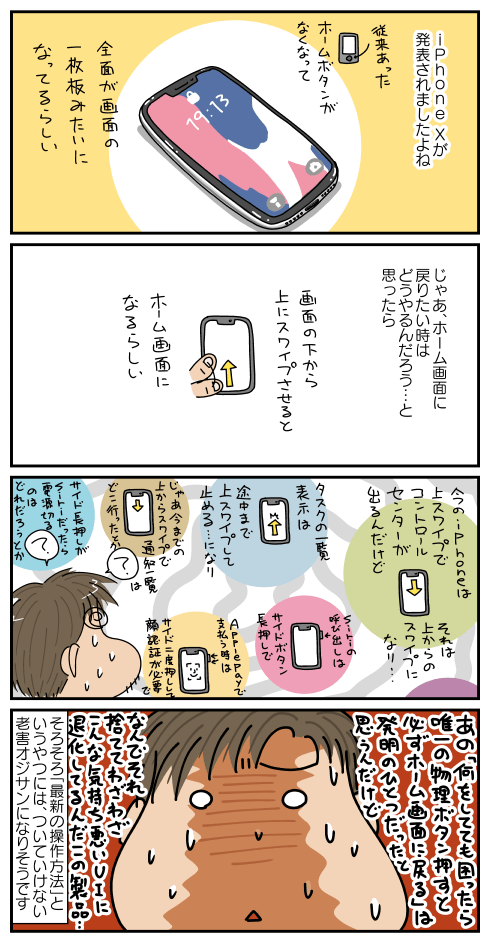

たぶん画面ジェスチャー時のリアルタイムなエフェクト表示で、ある程度ユーザーが操作に違和感を抱かないようしてあるんだろうとは思いつつも、バイクで出かけてる時はフルフェイス被ってるから顔認証ダメだろうし、アウトドア系の遊びの時はグローブしてること多いしで、個人的には「どんどん不便になっていくなあ」という気持ちは隠せないのでした。

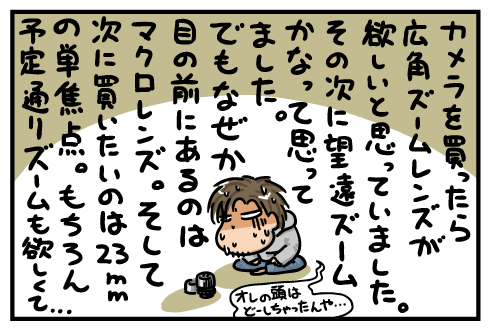

先日導入したX-T20用に、レンズをひとつ買い足しました。中古ですけど、単焦点60mmのマクロレンズ。

自分の使い方だとどうしてもデスク上でデジモノを撮ることが多くて、その場合キットレンズは今ひとつ寄ることができません。もうちょっと寄れたらなあ...と思っていたところに中古のいい感じなやつが出ていたので、つい買ってしまったというわけなのでした。

80mmで光学手ぶれ補正つきの等倍マクロ新レンズが出るというので(今回買ったのはハーフマクロになる)、そっちも非常に気になったんですけど、どうもデカくて高いレンズになりそう。だったらこっちでいいやと割り切りました。

届いた実物はというと、思った通り小さくて、かつ高級感のある作り。FUJIFILMのレンズって、APS-C専用サイズだから小さく凝縮された感があって好みです。ぬめーっとした感触で回るピントリングもいい感じです。

傍らにあるのは付属のフード。やたらでかくて、しかも金属製なのか叩くとカキンカキンと音が鳴ります。室内利用が主なので、こいつには引き出しで眠っていてもらいましょう。

本体につけるとこんな感じ。隣に並べてあるキットレンズよりも小さいのがわかります。

さっそく試しに机の上をぱしゃり。開放だと被写界深度が浅すぎてボケボケになっちゃったから、少し絞って撮り直し。気持ちいいくらいにボケますね。「AFが遅いのが難だけどポートレートにも向いてる」とか言われるのもわかるような。

どっかの美人さんが写真撮らせてくれないかなあ。

続けてどこまで寄れるのかなあ...と粘土細工ににじり寄ってみる。

うーん、正直もうちょっとと思わなくもないけど、そこが等倍マクロとの差なんでしょうね。とはいえこれ以上寄れても自分の腕だと被写界深度の扱いに困りそうだからこれでいいや。

何の気なしに目の前のディスプレイもぱしゃり。

あれ?けっこうしっかり撮れるもんだなと思って中心を拡大してみてびっくり。画素はRGB3つの光で構成されてますってのがわかるレベルで写ってる。写真クリックで拡大画像を見るとRGBの画素がよく見えると思います。

近接して撮ってるとぎゅいんぎゅいんAFが迷うことも多く、その結果「がんばったけどダメでしたテヘペロ」で終わることも珍しくありません。そんなわけで、だいたいをAFで合わせた後、フォーカスピーキング使って自分で好みの位置にMFで合わせるのが王道なのかな?と思いながら使ってみています。今のところはそれも含めて楽しいです。

ただ、開放で撮ると被写界深度が浅くなりすぎるので、ピント範囲を広げようと絞ったら今度はシャッタースピードが落ちる。するとこのレンズには手ぶれ補正がついていないので、浅めの被写界深度と合わせて「あ、ぶれた」「あ、ぼけた」となりがちなのが初心者の身には難しいところです。

要するに室内だと光量が不足しがちなわけですよね。だからブツ撮りにはライトあてたりするわけか。なるほどなあ。

屋外ならそんなこともなしに狙った絞りで存分にぱっしゃんぱっしゃん撮り放題なわけでしょうから、やはりここは美人さんがどなたか「撮らせてあげてもいいわよー」って立候補してきてくれることを願いたいと思う次第です。

というわけで残念な仕上がりになってしまったお香立てがこちら。

着色時の写真と見比べてみると、薄く塗ったベンガラ部分はほとんど消し飛んでしまっているのがわかります。目に入れた黒も淡いグレーになってしまってる上に少し下に垂れてる。おかげでかなりしまりのない仕上がりで、ブサ可愛くありません。

もっと塗料を濃くするべきだったか、それとも釉薬かける前の乾かし方が足りなかったのか...。

これだったら、全体に飴色かけちゃった方が見れる出来映えになったかなあ。

予想以上の縮み方だったわりに歪みのない綺麗な形でこじんまりとまとまってくれたので、余計にちょっともったいない仕上がりです。

いつまでも凹んでても仕方ないので、お香でも焚いてみましょうかね。ダイソー製のお香を取り出して皿の上で着火して...と。

そこにフクロウをかぶせてモクモク~。

部屋の隅っこを定位置として鎮座していただきました。色々反省点もあるので、今度はイノシシあたりをモチーフに再チャレンジして、いいのができたらご隠居いただきたいと思います。

で、その日の教室の時間内では、前にくるくる~っと回して作ったご飯茶碗を、同じくくるくる~っと回しながら削って綺麗に仕上がるか試してました。

僕この1回作ってロクロからはずしたやつを、トントン叩いてまた中央に据え付けるの苦手だったはずなんですけども、この日は何だか妙にコツを掴んでいて据え付けも削りも気持ちいいくらいスムーズに進むんですよね。あんまりスムーズで気持ちいいもんだから、外側だけ削って済ますところを内側も眺めて削り出しちゃって、口も綺麗に削り揃えて、このままずっと削っていたいぐらいに楽しくなってきたので、外側もまた削ってもっとデザイン的に楽しみたいと思い始めて、あえて今日は完成まで辿り着かせず、箱に密閉。高台もなあ、いつもならどこか歪むんだけど、この日はすべて思った通りにしゃりしゃり削れてました。今まで一気に刃を食い込ませ過ぎてた(食い込んでいかないように保持できてなかった)んだなあ。

手ろくろだとある程度いびつな形にならざるを得なくて、それを「味」と取るしかない...なんて諦めの気持ちがつまらなさと直結しかけるところだったんですが、そんなことはないとわかった今、もう楽しくて仕方ありません。

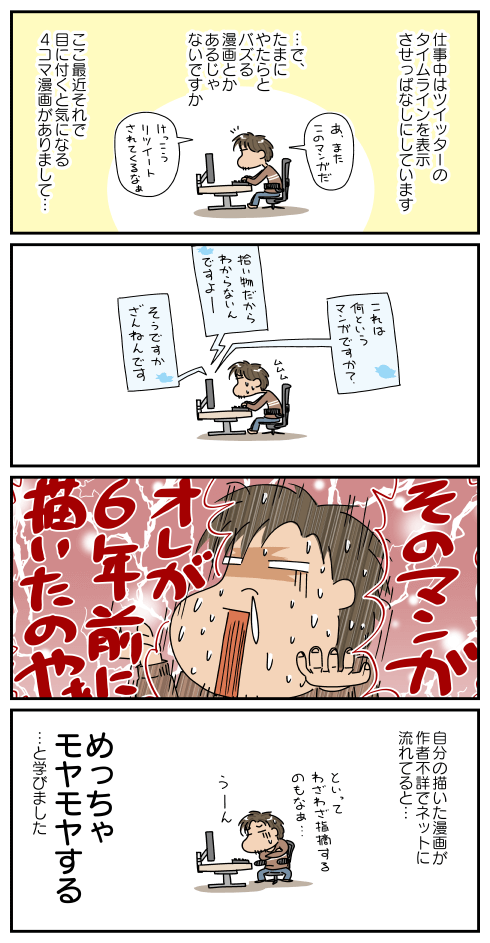

その後、私作の漫画だということを指摘してくださった方がいて、モヤモヤしなくなりました。ありがとうございます。

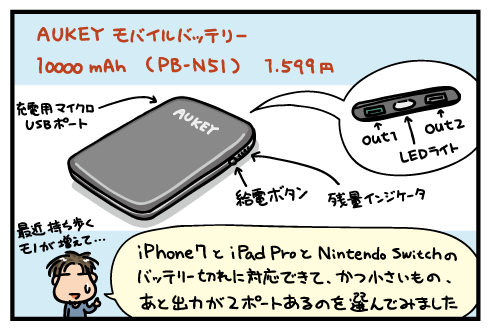

もともとモバイルバッテリーはいくつか持っていて、AUKEY製の3600mAhとcheero製の13400mAhという2つは今でも現役で利用しています。当初は13400mAhの方を使っていたんですが、常時持ち歩くには少しでかいし重いということで、まったく重さが苦にならない3600mAhのものを買い足して、その日の用途に応じて使い分けるようにしていました。iPhoneの充電切れに備える程度なら3600mAhのもので十分ですからね。

ところが最近、完全にNintendo Switchを持ち歩くようになってしまいました。当然3600mAhのものでは容量的にまったく足りません。じゃあ13400mAhのバッテリーを常時持ち歩くかというと...、実は近頃愛用しているひらくPCバッグminiと少し相性が悪く、「ここにモバイルバッテリーを入れるといい感じだよ」と設けられたポケットに今ひとつ出し入れし辛いのです。ここまで容量はなくてもいいから、もう少し小さくて出し入れし易いのが欲しい。モンハンXXが楽しすぎるのが全て悪い...。

...というわけで買ってみたのがAUKEYのモバイルバッテリー。タイムセール中で、随分お値段お安めだったあたりが最後の一押しとなりました。

実際のサイズはというと、幅・高さ・厚みがiPhone7と比べた場合に、いずれもひと回りずつ大きくなるぐらいの感じです。

重ねてみるとこんな感じ。このクラスのモバイルバッテリーとしては薄くて細長く、手に持った時の収まりが良いです。ほどよくすべすべした梨地の表面も、さわり心地良くていい感じ。

ランキング上位にあるANKER製のモバイルバッテリーも、より小型で少し気になったんですが、出力ポートが1つしかないので却下になりました。

こちらは2口用意されています。

ただ、「USB 出力ポート1 | 2:DC 5V 2.4A 最大」というスペック表の記載は、「両ポート合計の最大値」なのか「1ポートあたりの最大値」なのかハッキリしません。この点は後で実験して確認したいと思います。

気になっていたひらくPCバッグminiへの収まりはというと、ちょうど件のポケットにするりと出し入れできてジャストフィット。このポケットのそばには、バッグ前面にあるメッシュポケットへの連絡口が開いているので、モバイルバッテリーからのUSBケーブルを通してメッシュポケット側で充電できるようになっているのです。

隅っこの定位置にこうしておさまってくれると、毎日携帯することをためらわずに済みます。これでiPhone7なら3回は充電できるはずなので、多少充電管理がズボラでもそう困ることはなさそうです。

じゃあ最後に、出力ポートの給電仕様を確認してみたいと思います。確認には、次のようなUSB電源チェッカーを用いて、実際に出力されるアンペア数をチェックしてみました。

使用する機材は、バッテリレベル70%のiPad Proと、40%のiPhone7です。

最初にiPad Proを、out1、out2それぞれのポートにつなぎ換えてみて、出力アンペア数の変化をチェックしました。

out1 → 1.89A~1.91A

out2 → 0.94A~0.95A

どうもこの結果を見る限り、out2ポートの方は1A程度で出力が頭打ちになる仕様のようです。

次にiPad Proをout1ポートにつないだ状態で、out2ポートにiPhone7をつないでみます。2.4Aという出力が2ポート合計のものであれば、iPad Proに給電している1.89A~1.91Aという出力は、iPhone7側の給電に食われて多少数字が落ちるだろうという想定です。

結果はというと...

iPad Pro単独時:1.89A~1.91A → iPhone7&iPad Pro同時給電時:1.57A~1.60A

はっきりわかるレベルで数字が下がりました。どうやら2ポート合計で最大2.4A出力だという仕様で間違いないようです。

この状態で30分ほど放置しておくと、iPad Proはバッテリ残量が8%増加、iPhone7に至っては24%の増加が確認できました。多少速度は落ちるんでしょうけど、どうやら2ポート同時給電をしたとしても致命的な問題にはならなさそうです。

そんなわけでサイズ・給電能力ともに満足できる仕様のモバイルバッテリーでした。それが1,600円しないのが驚きというか、この手の製品って...安くなったなあ。

期間限定割引とか言われるとだいたい抗えません...。

ちなみに20%オフクーポンを適用した場合、保証1年の最安構成で税込み155,502円。自分はそれに保証3年と水濡れや落下損傷でも修理してもらえるアクシデンタルダメージサービスを2年分付加して162,933 円でした。

Dellの場合は、「買ってみたけどなんかちがう」って理由でも、購入後10日間なら返品OKをうたっています。

一応購入前にDellのWebサイト上でサポートの方にチャットで聞いてみたところ、「Dell Canvasも返品可能商品である」「購入時に加入した保証分についても返金される」「返品時の送料については客側負担となる」旨の確認がとれました。だからまあ...最悪それもアリかなと。

それにしても、今使用中のCintiq13HDと比べたら画面の広さは雲泥の差。目の前の主ディスプレイが27インチですから、これがそのまま描画面になるのかと思うとわくわくが止まりません。

先週の陶芸は、「くるくる回せば綺麗に仕上げられるんじゃね?」と思って取りかかってたご飯茶碗の仕上げ作業。その前に作ったお椀については欲しいという人がいたのであげちゃって、この日はこれに完全集中してました。

さすがに最初の成形から3週間も経つと粘土がかなり固まってしまってます。それでも一気に削ろうとしないで、細く細く削り取っていく分には問題なし。ほぼ想定通りの形状で、削りを終えることができました。

「次やるときはこうしよう」という反省点という名の改善点も多いんですけど、それは次回のお楽しみとして、まずはどこまでこいつを「ええもの」に仕上げられるかが目下のところは楽しみで仕方ありません。

素焼きあがってきたら、どんな風に薬掛けしようかなあ。

行き当たりばったりで失敗しないように、作りたいイメージをスケッチしてみるとこんな感じ。

こんなのができたらいいなあ。これなら使おうって気になるなあ。

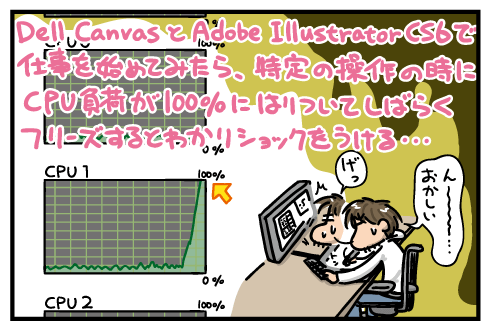

いきなりのクーポン特価に魅せられて思わず注文してしまったDell Canvas。月曜納期だったものが注文翌日の金曜日にいきなり届き、土日返上であれやこれやとセットアップをしていました。

なんせまあ、箱がでかいんですよね。梱包の仕方が大型液晶テレビ買った時みたいになってて笑えます。

てっきり「箱がでかいだけだろ」と思いながら開けたら中身もしっかりつまっててまたびっくり。本当にでかいんですね27インチ液晶タブレットって。ただ中身を取り出してみたら、本体は薄くて持ちやすいし、重量も軽い(8.4kg)もんなので、設置にあたって特に「げ」と冷や汗をかくようなことはありませんでした。

現在の作業環境はこんな感じ。絵描き作業の時はCintiq13HDを手前に持ってきてキーボードを奥に、テキスト作業の時は位置を逆転させてって感じで、随時位置を前後させながら使っています。

Cintiq13HDを撤去して、新しくDell Canvasを設置した図がこちら。

購入前は「こんなでかいの置けるかなー」と不安に思っていたものの、いざ置いてみるとかなり余裕でした。もともとこのデスクはブラウン管ディスプレイ時代に買ったものなので、あれに比べたらだいたいのものは奥行きが小さく感じられるようです。

設置した状態で前後に動かしてみましたが、この重量なら簡単に前後へ動かせますし、スタンドがそれでパタリと倒れてしまうようなこともない様子。そんなわけで、使い方としてはCintiq13HD同様に、絵作業の時は液タブを手前へ、それ以外は奥に移動させることに決定。ただ手前に液タブを寄せた時は奥にキーボードを置いても当然手が届かないので、液タブの左上隅ベゼルに小型のキーボードを貼り付けました。

主のキーボードはCintiq13HDの時と違って絵作業時には脇にどいておいてもらう必要があるため、現状使っている有線のMajestouchだと線が邪魔になってしまいます。そこで、1度は退役を決めたBluetooth接続のMajestouch Convertible2を復活させてみました。Dell CanvasにはBluetoothチップが内蔵されているので、特にアダプタを足すことなしにBluetoothキーボードを使うことができます。

Bluetooth通信の安定性がいまいちで誤入力が多いことから退役を決めたキーボードだったんですが、Dell Canvas内蔵のBluetoothチップと相性がいいのか、この環境だとまるで問題が起きません。いくつかアダプタを変えてもぜんぜん駄目だったのに。すごいなDell Canvas。

本体から出る線は、USB、ディスプレイ入力用の線(HDMIまたはDisplayPort)、電源コードの3本。DisplayPort over USB Type-C接続ができるパソコン本体なら多分USBとディスプレイ入力の線を一つにまとめられるので、電源とあわせた2本で済みます。

3本だらりと垂れ下がってるのが嫌なので、これらはスパイラルチューブでまとめました。あと貼り付けたキーボードの線も垂れ下がらないように、筐体のガワにそって本体脇のUSBポートにつなげられるようフックを貼り付けて固定。

付属のペンスタンドには、ワコム製品同様に芯抜きと替え芯が収められています。付属する芯はB、HB、Hの3種類が各2本ずつ。ペンにはじめからセットされているのはBの芯で、これはワコムのペンで標準設定されているポリアセタール芯と材質的には似た感じです。というか同じだと思ったんですけど、あとでワコムの芯と互換性を確認する際にストローク芯をセットして描いてみたら、明らかに画面をこする音がしゃりしゃりと硬質なものに変わったので、微妙に材質が違うのかもしれません。

Hの芯はワコムのハードフェルト芯、HBの芯はエストラマー芯にそれぞれ似た感じです(あそこまで粘らないような気もするけど確証なし)。Dell Canvasは画面のザラつかせ具合がちょうど良いのか、どの芯を選んでも硬質なガラスの上でつるつる滑るような感触はありません。どの芯もかなり好みの描き味でした。

手持ちのCintiq用に買いだめてある芯との比較がこちら。上がCintiq用のフェルト芯で、下がDell Canvas用のHB芯です。

見た目では長さ太さ形状すべて一致。実際差し替えて使ってみても違和感はまったくありませんでした。

なんか筐体の作りといい、画面のザラつかせ方と芯のマッチングといい、専業のワコムより優れてないかと思うところがちらほらあって好印象。

実際の視差や描き味については、また明日まとめたいと思います。

Dell Canvasに搭載されているペンデバイスは、WacomのFeel系EMRペンデバイスになります。WindowsのタブレットPCによく使われていたタイプで、それらのマシンでは筐体内部のノイズが影響してか、画面全体に格子柄を描いてみると「このへんに何かノイズ源があるな」とわかるレベルで線がうねることが定番でした。また、画面外周部に行くほど大きくカーソルがズレるというのもお約束のひとつです。

Dell Canvasには、その問題がほぼありません。

(正確には画面四隅のキワに関してだけはキャリブレーションしづらくてズレる)

カーソルがふらふらとブレることもなく、画面全域で常に安定した認識具合。さすがに原稿のCintiqシリーズほどキビキビ追従することはないですが、描いていて感じるのは「Feelペン」というよりも「旧世代のCintiq」という印象です。最低筆圧のON荷重の感じとか、入り抜きの感じとか、画面のドット荒さとか、なんか使ってると懐かしくなるんですよね。主観で申し訳ないですけど、昔使っていたCintiq21UXでの描き心地に似ているような気がします。あれの解像度を上げて、画面を広くして、視差を超減らして、筐体を薄型軽量にすればDell Canvas...って、それめっちゃいい液タブやんと。

実際、15万円台とは思えない、良い作りをしていると思います。

視差については、Cintiq13HDと比べたら若干あるけど、このサイズでこれはちょっとすごいよね、というレベル。真横から覗き込むようにするとこれぐらいの視差があります。

自分の場合はもっとペンを立てて描くので、ペンのキャリブレーションを行った後で、自分が描く位置からどう見えるかを撮るとこんな感じになります。

かなりペンを寝かせて描くという人なら気になるかもしれませんが、自分の場合はまったく気にならない視差レベルでした。

昔ThinkPad Tabletをメインの作業環境にしていた時代に買ったWacomのFeelペンがあったので、Dell Canvasで使えるか試してみました。UP-911E-01Aという型番のペンになります。

結果はバッチリ。当時のFeel系ペンデバイスには傾き補正が入ってないはずなんですけど、Canvasペンと比べて明確にズレる様子もありません。Dell Canvas付属のペンにはお尻の消しゴムスイッチがついてないので、それを必要とする人は、こういったオプション品に手を出すのも良いんじゃないでしょうか。

最後にCLIP STUDIO PAINTでさらさらーっと試し書き。左手にiPhoneを持って、Dell Canvasの画面とiPhoneを両方見ながら描いているのでぎこちないのはご容赦下さい。

画面広いし、描きやすいし、ほんといい製品。ちなみにDell Canvasはタッチパネルの反応もすこぶる良いので、描きながら左手で回転させたり拡大縮小パン操作...なんてことも、CLIP STUDIO PAINT上なら気持ち良く行うことができます。正直トーテムいらないかも。

どういう操作かというと、描画したオブジェクトを選択しようとしてペンで画面をタップする。これだけ。

言葉よりも動画を見てもらった方が一目瞭然だと思いますので、描き心地の確認ついでに下記のYouTubeを参照して下さい。

タップした瞬間に操作を受け付けなくなるため、複数選択やオブジェクトの移動などがペンでは一切行えなくなります。フリーズからの復帰を待てば選択状態は残りますから、そこでキーボードやマウスを使えば移動は可能。あと複数選択についてはタップ操作が駄目なだけなので、画面上をドラッグしての領域選択を使うようにすれば回避できます。

けれども、正直それでは仕事になりません。

なんとかこの現象を防ぐ方法はないかなと色々設定を変えてみたところ、コントロールパネル内にある「ペンとタッチ」の設定から、フリック操作のオンオフを切り替えることで先の現象が出なくなることがわかりました。ちなみに普段はフリック操作をオフに設定してあるので、先の現象はその状態で出るということになります。これをオンにしてやれば前述の現象は一切発生しません。

しかしフリック操作をオフにしてあるのもそれなりに理由があってですね...。

フリック操作というのは、スマホなんかに使われているものと同じ画面ジェスチャー機能です。特定の指の動作を何らかの機能に割り当てて使うというやつですね。わかりやすいところではブラウザの進む戻るとかでしょうか。それのペン版です。

これがオンになっていると、ペンの動きに対して「それはフリック操作か?」という判定が入ることになります。これによって描き出し位置の動作が判定動作に食われて描画してもらえなかったり、ストローク自体を「フリック操作だ」と認識されて描画対象にしてもらえなかったりする。

というわけで、先のCPU暴走状態は起きないんですけど、下の動画のようなことになってしまいます。

はじめに縦線を描いているところは、すべて同じマス目の横線にあわせて描き出しているんですが、描画開始の位置がまったく揃っていないことがわかります。その後の文字を書いているところも、わかり辛いですが所々書き出し部数秒分が破棄されており、狙い通りの線が引けてません。

でも、そもそもCS6なんていう古いバージョンを使っているのが悪いんだ、最新のIllustrator CC2017であれば、ちゃんと動作確認もなされているはずで、こんな問題出ないに違いない...と思いますよね。

その最新版で使ってみた動画がこちら。これはこれで別種の問題が出るんですよね...。

見ての通り、ちょいちょいストロークが無視されてます。これはCC2014、CC2015.3とすべて同様の動きでした。

ちなみに最初に述べたフリーズ現象については、Illustrator CS5で試してみてもやっぱり同じ現象で、バージョン固有の問題ではなく、どうもシリーズごとの描画系処理と根本的に相性があってない様子です(CS5~6とCCシリーズは描画系の処理が刷新されて別物になってる)。

自分の仕事は8割方がIllustratorを使用するので、これでは作業ができません。

こりゃまずいぞということで、フリックの設定の他にも、波紋を表示のオンオフ、サイドボタンを浮かした状態でのクリック設定オンオフ、長押しを右クリックとみなすかのオンオフ、ペンを変えてみての確認、Illustratorの設定を全削除の上で確認、新しくユーザーをシステムに追加してそれで確認...などなど。

最終的にはあまってるパソコンをひっぱり出してきて、Windows10の新規インストールを行いCreatorsUpdateも適用、そこにキーボードとマウスとDell Canvasだけを繋げた状態でIllustrator CC 2017とCS6をインストール、その上で動作確認を行いました。

でもやっぱり同じ。現象に変化は見られません。

ついでにワコムのサイトでFeel IT Technology用のドライバをダウンロードしてきてDell提供のものと入れ替えてみましたが、それもやっぱり効果はありませんでした。Dell配布の方が末尾のバージョン番号が1個上だったので、もともとそっちが最新なんだろうと思います。

一応テクニカルサポートにも問い合わせてみましたが、「Adobe Illustratorにも対応しているはず」という以上に有用な情報は得られず。これで、自分の中では気持ちにひと区切りつきました。ここまで試して駄目ならもういいかな...と。

この現象がうちにある個体限定で起きてるのでもない限り、Adobe Illustratorというメジャーなソフトのことでもあるし、恐らくは遠くないうちにドライバの改修が入ってCCシリーズについては問題が解消されるのではないかと思います。

ただ、それがいつかはわからない。

その状態で抱え込み続けるには、ちょっとサイズもお値段も仕事への影響も大きすぎるかなあ。

Illustratorのことさえなければ使い心地の良い製品だったので、この結果はかなり残念です。多分あと数日のうちに、返品処理を行うことになると思います。

なんだか近頃日程にどんどん余裕がなくなってきていて、気がつけば釣りなんて行ってる場合じゃない状況で10月を迎えようとしています。ハゼのシーズンが終わってしまう。なんて悲しい...。

こういう時はあれです。行きたい気持ちをぐっと堪えて、いつか行ける日のために装備の改良に努めるのが一番です。そんなわけで前回M川へ生態調査に出かけた時に、「少しイケてないな」と思った点を改良してみることにしました。

釣り餌にイソメを模した疑似餌を使う時は、ガルプ!やパワーイソメといった定番のワームを使っています。どちらも集魚効果のある匂い付けのために、独特な液体に浸かっており、特にガルプ!の方はこれがとんでもなく臭い。カバンの中で漏れたりするとえらいことになります(前に1回やった)。

そのため、現在はどちらもスピッツ管という検査用試験管みたいなものに入れた上で、取り出し用のピンセットと共にジッパー式の袋に入れてカバンの中におさめています。

これで現状、持ち歩きと出し入れはいいんですけど、冒頭イラストのように「中身を取り出して針に餌をつけてる間、開けたフタはどこに置いておこう」というのにちょっと迷うんですね。フタの裏側には当然臭い液がついてるわけだから、それをポケットには入れたくない。地面に置くと砂埃がつくから、それでフタを閉めてしまうと中身が腐食する元になりそう。試験管と針とフタを左手でまとめて持つか?臭い液付くよなあ絶対に、うーんどうしよう。

考えた末に、ウエストバッグに仮留めできるよう対策を施すことにしました。そうと決まればダイソーにひとっ走りして強力磁石の調達です。

これをスピッツ管のフタ中央に、ボンドでぴたっとくっつけちゃう。

ウエストバッグの方には、「このへんに裏返しにしてフタが置けるといいんだけど...」と前から思っていた場所があるので、そこに小さな鉄板をこれもボンドで貼り付ける。

ひとまずこの状態で4時間ほど放置。なんせ接着する材質がポリプロピレン、磁石、布、鉄板と多岐にわたるので、「くっついたと思ってたけど、磁石の力に負けてあっさり接着が剥がれちゃった」となるようでは困ります。まずは一つを試してみて、大丈夫だと確認が取れてから残りのスピッツ管も加工しようかと。

果たして4時間後...大丈夫でした。磁石をつけたフタを何度か鉄板に付け外ししてみても、接着部分はまったくぐらつく気配もありません。

この手の作業にはいつもセメダイン製のスーパーXを使っていて、自分の中での信頼性はとんでもなく高くなっています。そして今回もまた、その期待に見事応えてくれたわけで、いいですねえやっぱり。適度に弾力が残るので接着部分が衝撃に強く、といってぐらつくほど柔らかくもなくがっちり固定してくれる。いいんですよねーこれ。

じゃあ大丈夫と確認が取れたので、残りの管にもどんどんつけてしまいましょう。

早くこれ持って海に行きたいなあ。

検索

2017年9月

About 2017年9月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]