当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2017年9月 | メイン | 2017年11月 »

2017年10月

毎週金曜日の午前中をあてている陶芸教室。先週は教室に行ったら、前回削りを終わらせておいたご飯茶碗の素焼きが完了していました。

縮みすぎることを危惧していたんですが、幸いちょうどいいサイズでおさまってくれそうな感じ。歪んでもないし、まあ素晴らしい。

裏側に押したハンコも綺麗に形が出ています。

予定していた黄瀬戸と織部はなかったので、どうしようかなあと悩んだ結果、黒天目を全体にかけて、その上に乳白を吹き付けることにしました。この日は早めに抜けて東京へ出なきゃいけない用事があったので、のんびり悩む時間もありません。ちゃきちゃき決めて、てきぱき進めるのです。

で、こうなった。

乳白は本焼きで溶けちゃうから、この斑点がそのまま残ることはないとして、じゃあどんな案配に混じり合うのかというと...正直よくわかんない。多分黒天目の模様が強調される方向に行くんじゃないかなあと思うんですが...。

そんなところも含めて仕上がりか楽しみです。

先週金曜日、DELLのアンバサダープログラムでご招待いただいて、プレス向けのコンシューマ新製品発表会におじゃましてきました。

会場は東京駅の真ん前にあるシャングリ・ラ ホテル 東京。なんでも「世界一ラグジュアリーなホテル」と称されたこともある五つ星ホテルらしいですよ。道理で今までその存在を認知したことがなかったわけです。無縁だもの。

そんな豪勢な会場ではじまった発表会は、まずDELLの現状をあらわす数字の更新から。なんでも現在DELLのコンピュータビジネスは、シェアが13.3%となり、販売台数では前年比1.3倍の伸びを見せていると。最近ノートPCを検討する際に、DELLのマシンが目に付く機会が増えたと思ってはいましたけど、実際伸びまくってるんですね。そりゃ存在感も増すわけです。

質感と値段のバランスいいもんなあ。

この日発表になった新機種たち。中身が先日発表のあったIntelの第8世代に変わりましたよって感じでしょうか。

その中で気になったのがこちらの15インチモデル。

昔「移動オフィスも可能な一番シンプルな絵描き作業環境って、MacBook Pro 15インチにCintiq13HDを組み合わせることじゃなかろうか」と思っていた時期があって、実物見に行ってそのでかさに躊躇してなんとなく買うのをやめてしまった身としては、ぐっと惹かれずにはいられないものを感じます。

そんなわけで実物をベタベタさわりに行ってみる。

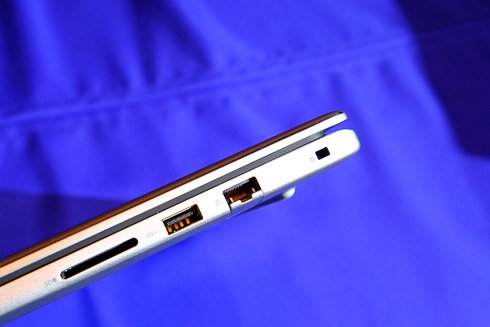

本体側については驚くほどの薄さってことはないけど、その分ポートが色々揃ってるのは嬉しいところです。しかもこいつのUSB 3.1 Type-CポートはDisplayPort出力と電源供給に対応してるってことだから、現行のCintiq Pro 13なんかとも相性良さそう。

持ち上げてみると「おお、軽い!」という印象。でもカタログスペックを後で確認してみたら、2kgをギリギリ切る感じの重さだったみたい。重量バランスがいいのか、画面を開いた状態で持ち上げてみて重さを感じる印象はなかったですけど、カバンに入れて持ち運ぶ時は、ずっしり重量感が身にしみることになりそうです。

ふんふんなるほどとか思いながら、画面を閉じた状態での持ち心地を確認していたらふと目に付いたものが...

あっ!今どきのノートPCなのにLANポートついてる!

WiFiコンバータの設定とか、無線LAN環境の設定時には今でも時々欲しくなるのがこのLANポートだったりします。今でもこれがついてるのいいなあ。いいぞこのノート。個人的にはイヤホン端子よりよほど残して欲しい口なだけに、それがついてるというだけで好印象待ったなしなのです。

最後はこの日のゲストだった加藤綾子さんを中央に据えての写真撮影タイム。

加藤綾子さんって誰だろうとググってみたら「カトパン」って出てきて「それなら知ってる!聞いたことある!」ってなりました。フリーアナウンサーさんなのね。びっくりするぐらいに細かったです。芸能人さんってすごい。

「これもう一生終わらないんじゃないか」

そう思わせるほど、通りがかる度にダンジョンめいた複雑怪奇な度合いを増していたJR千葉駅の駅舎工事。これが昨年末あたりに終わって随分と綺麗で立派な駅に生まれ変わったもんだと思ってたら、今度は駅ビルも開業がはじまりまして、その中に東急ハンズがやってきたというのです。

私の住まいがある田舎町はもちろんとして、千葉駅以東以南にはなかなか画材屋というものがありません。そのため、今はちょっと凝った画材が欲しいとなると、車で45分ほどかけて千葉ニュータウンのジョイフル本田まで買い出しに出る必要がありました。

あの店はほんとすごいので、それぐらいで行けてしまうこと自体はうれしく思いながらも、何か小物がひとつ買いたくなる度に行けるかというと微妙に遠いんですよね。もうちょっと近場に画材が調達できる場所が欲しい。

そこに今回の東急ハンズができたという知らせ。

そんなわけで、どんな画材が置いてあるかだけでもチェックしておこうと立ち寄ってみたわけなのでした。

まず目についたのがコピックの品揃え。こりゃ素晴らしい。隣にはコピックチャオも同様の品揃えで棚が設けられています。

お試し禁止と注意書きがあるので、新しい色を調達する際には茂原の方にある街の小さな画材屋さんの方がいいかな(ひと言断れば試させてもらえる)と思いますが、日常的に使う色であれば東京へ行き来のついでにここで補充できるというのはかなり助かりそうです。

他に何があるかなーと目に入ってきたのが鉛筆コーナー。ファーバーカステルがある!

今年に入ってから、所属するイラストレーター団体で主催している水彩画教室に通っています。そこでお勧めされたのがこのファーバーカステルの鉛筆でした。これがどこにも売ってなくて、結局その時も千葉ニュータウンのジョイフル本田まで買いに走る必要があったんですよね。

水彩画にはそこそこ力が入っているようで、筆もナムラ製がけっこう充実してます。

これも水彩画教室へ通うようになってから気にし始めたもので、ナムラのものはコストパフォーマンスに優れた印象があって色々試したいと思っている筆なのです。特にPCセーブルがいいんじゃないかと思ってる。おいおい試してみよっと。

じゃあ絵の具も充実してるかな?って見に行ってみたところ、ラインナップに揃えられていたのはホルベイン製の絵の具でした。教室で推奨されてるウィンザー&ニュートン製の絵の具は、こういったコンパクトなセットものしかありません。

ウィンザー&ニュートン高そうだもんなあ。

水彩用紙については、リング形式のものが数点。ブロック形式の用紙はありません。他には、粘土などの造形ものは思ったほど置いてなくて、陶芸用品は皆無。総じて、若い人に向けたジャンルでコストパフォーマンスのいい道具をラインナップしてますよという感じでした。

なんでもあるかといえば案外ないぞとなってしまうのが正直なところですが、それでもあるのとないのとでは大違い。しかも東京へ出る際の通り道なので、必要に応じてさっと寄っていけるのがいいですよね。

これから重宝しそうです。

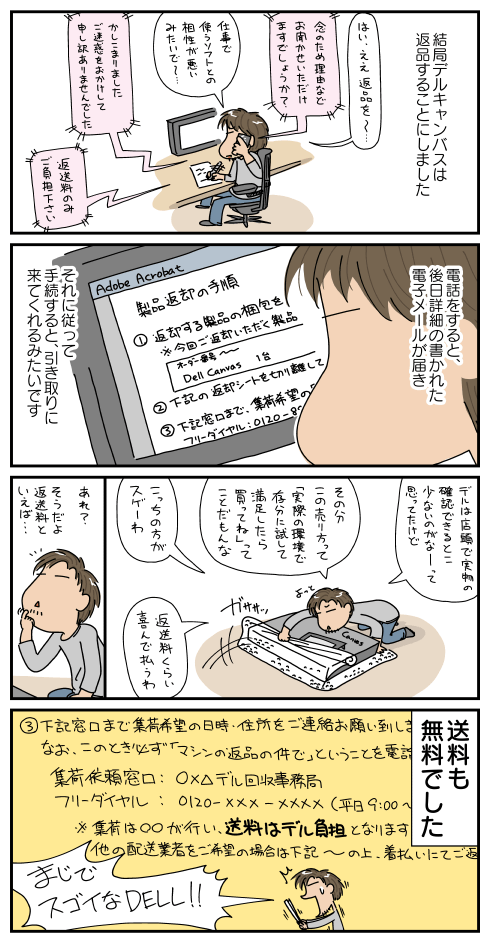

間違いなく説明では「返品時の送料はこちらもち」だったはずなんですけど、送られてきた説明書には「デル負担」ってごっつく太字で書かれてました。実際何も請求されないまま配送業者さんが持ってっちゃった。

返金時に差し引かれてるのかもしれないですけどね。

しかしつくづくすごい売り方だなあ...と。

仕事に使いたくて買う道具だけに、こうやってお試し期間的なものを設けてもらえるのは本当にありがたいです。

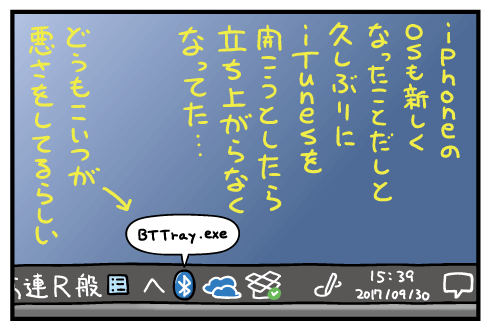

WindowsパソコンでiTunesを使っていると、なぜかその起動にかなり待たされるようになるというのは、定番の現象です。かなりというのは、本当に「かなり」で、アプリケーションアイコンをダブルクリックしてから分単位とかで待たされる。対処法はiTunesの再インストールと、それにともなうライブラリの再構築とかそんな感じ。

どうせまた今回もそれだろう。でもライブラリ再構築するの嫌だな。なんか方法ないかな。

そんな風に構えていたんですが、どうも今回のは違う様子です。いくら待ってみても起動する気配がありません。しかも「あれー?」と思ってiTunesのアイコンをダブルクリックすると、その押した分だけタスクマネージャ上にiTunesのプロセスが増えていきます。画面は一切出てこないのに。

そんなわけでGoogle先生にお伺いをたててみたところ、次のページがヒットしました。

→ 『Windows10でiTunesが起動できない...再び』(by のまひ親父のメモ)

このページによると、どうもWindowsのタスクトレイに常駐しているBTTray.exeが悪さをしているようです。Bluetoothのデバイス管理をしている常駐プログラムですね。試しに終了させてからiTunesを起動してみると...。

ほんとだ!開いた!

確かこのプログラムは、今使っているWIDCOMM製のBluetoothチップ搭載アダプタのために、後から自分で専用ドライバを入れたことで常駐するようになったはず。もともと念のために入れたもので、あまりその必要性を感じてはいなかったのでさっくりアンインストール。アダプタのドライバはWindows10が標準で用意しているGeneric Bluetooth Adapterに入れ替えました。

この状態ならパソコンを再起動してみても、タスクトレイにBluetoothアイコンは出てきません。iTunesも問題なくさくさくと起動します。

おかげで、無事iPad Proをつないで中身をiOS11にアップデートさせることができました。良かった良かった。

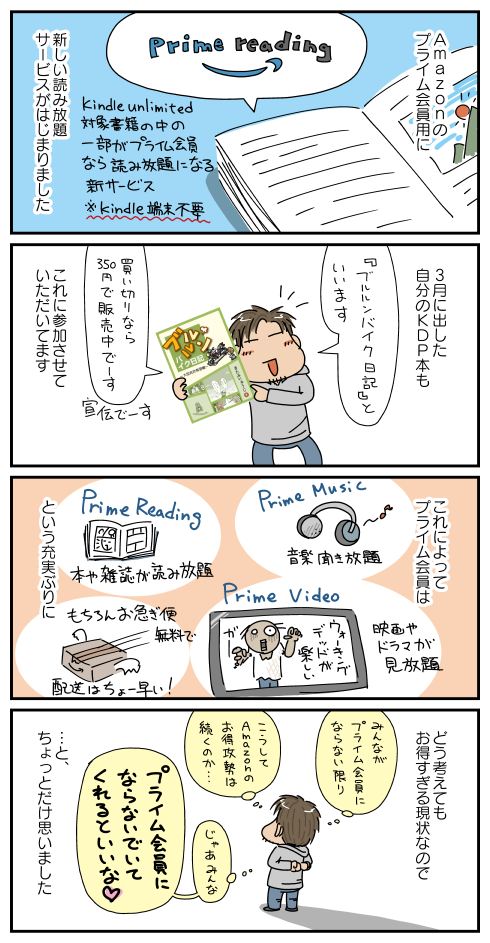

プライム会員には以前から「オーナーライブラリ」といって、月に1冊だけ無料でレンタルできる仕組みがあったんですけど、借りるためにはKindle端末が必要とあって、今ひとつわかりづらいサービスでした。その点今回のPrime Readingにはそういう制約がなくてわかりやすい。今後はこちらのサービスが主になって、既存のオーナーライブラリについてはフェードアウトしていくことになるんでしょうね。

しかし、他にもさらに特典があって年会費が3,900円。

安いなあ...と思います。プライム会員。

紙のざらざらって、一見でこぼこしているように見えても、ペンの筆圧に負けて凹んでくれるわけで、それが描き味の安定にもつながっていると思うんですが、このフィルムの場合そういう感触はありません。ざらついた表面はひたすら固く、ゴツゴツした感触はともすれば「これ、描線がガクガクにぶれちゃうんじゃないか?」と一瞬不安になります。

実際はそれで問題なるほど線がぶれることはなくて、ペン先がなじみ始めるといい感じにブレーキがかかるようになって落ちついてくれるので、少し使っていると慣れてきます。標準のポリアセタール製の芯が滑りすぎることなく落ちついた描き心地になる。

でもそれって気がつかなかっただけで、どうも先が削れてなじみを見せてるだけらしく...。

件のフィルムの表面は、凹凸が見やすくなるよう明かりをあてて写真を撮ると、こんなざらつきを持たせた仕上げになっています。

Amazonの商品レビューで「ヤスリみたい」と書いてる人がいるのもさもありなん。確かにヤスリみたい。

この表面仕上げでしかも弾性がないわけですから、すごい勢いでペン先がすり減るのも納得の結果。こうして人はステンレス芯を買い求めるようになるんだなあ...と。

ここまでざらつかせておきながら画質が眠くなりすぎるようなネガは特に感じないので、描き心地を考えると良いフィルムなんだと思います。問題は芯の消耗頻度をどう考えるか。

ステンレス芯については「ペン先が減らないかわりにペンの方が壊れた」なんてレビューも散見されるので、ちょっと手を出すのはためらうものがあるんですよね。どうしようかなあ。

一応ルンバには段差を検知して回避するセンサーが積んでありますが、これがあまりアテにはなりません。玄関のような段差にぶち当たると、丸ごと落っこちるとこまではいかないものの、うっかり前輪部分が滑落するあたりまでは突っ込んでしまうようで、「これはいかん戻らねば」と当人が判断しても既にバックもできず、うぃんうぃんもがいた挙げ句に冒険の書が消えてしまったかのような暗く悲しい音色を奏でてそこで眠りについてしまいます。

うちのルンバは、仕事場を借りた3年前に即購入して以来、スケジュール起動で毎朝勝手に掃除をしてくれています。当然こういった玄関で朽ち果てる姿は購入当初に何度か目撃しているので、付属のバーチャルウォールを玄関の隅に設置して使っていました。これはルンバが感知できる信号を飛ばす小さな機械で、こいつを段差の手前に置いておくと、ルンバがそこを「壁だ」と認識してそれ以上奥に行かなくなるのです。

考えてみればこれも購入して早々に設置したわけですから、もう3年経つんですよね。当然その間はほったらかし。玄関を出入りする時に、たまーにランプの点滅を確かめるくらいでした。

電池って3年ももつんだなあ...と。

そう、このバーチャルウォールって、電池駆動なんですよ。1年ごとぐらいの周期で電池交換かなーと思った記憶はあるんですけど、「あれ?なかなか電池切れにならないぞ?」「おや、まだ電池残ってるな」などと思ってるうちに気がつけば1年が過ぎ、2年が経ち、賃貸の契約更新を済ませてもまだぜんぜんもってやがる。玄関ドアの電子ロックなんてとうに電池交換時期がきたというのに、こちらはまだぜんぜん余裕で働いてる。

というバーチャルウォールさんの電池切れを、この日朽ち果てた姿でお出迎えしてくれたルンバさんによってお知らせいただいたわけなのでした。

うちの仕事場で一番働いてるのって、多分このルンバさんコンビに違いありません。謹んで電池交換をさせていただき、またこの先3年間、頑張ってもらいたいなと思う次第です。

※この2年後に再度電池交換を行いました。

『ルンバ用オートバーチャルウォールの電池交換を行う (OIIO.JP)』

もともと息子に関しては「一見がさつに見えるけど、興味を持ったものならすごい集中力を発揮してよい仕事をしてみせる」と思っているので、これが意外かというとそんなでもなかったりします。でも1回完全に台無しにしちゃってるから、今回は無理かなーと思ったんですよね。心折れちゃったかなーって。

そしたらやり遂げててびっくりした。

むしろ、僕が手を出してリカバリしながら進めてた午前のものよりも、全部自身の手で作り上げることができたので、結果的には良かったかもしれません。

そんなわけで先週末の陶芸教室にはこの作品も持参して、素焼き工程へとまわしてもらいました。

ちなみに「オレのはじめての時より全然いい」は謙遜でもお世辞でもなく、本心からの言葉です。

なんせ僕のはじめてというとこんなですからね。

なにこれ笑うしかない。

とはいえ、週に1日2時間だけの練習でも人はそれなりに進化するようで、「前回の茶碗で何か目覚めたような気がするから、マグカップを再度作ってその進化度合いを確かめてみよう」とこの日削りを終えたマグカップは、こんな仕上がりになりました。

削るのすげえ楽しい。手ろくろの上で中心が容易に取れるようになったことと、かきべら(粘土を削る道具)のあて方と抑え方が自分なりにコツを掴めてきたこと。この2つが大きいようで、手ろくろをぐりーんと回してシュルシュル~と音を立てながら粘土が思い通りのカーブに変形していくのが楽しくて仕方ないです。

ここんとこ1ヶ月くらいは、土日も返上で毎日原稿を書く日が続いていたんですが、昨日ようやくその作業が一段落して、「あとは託した!」と編集さんにバトンタッチすることができました。あとは戻ってきたボールを打ち返すだけだったり、1日2日でえいやと片付けてしまえる仕事が残るばかり。

どれを取っても、昨日までやっていた仕事ほどに脳を酷使する仕事はありません。それがまた嬉しい。

とりあえず目先1週間くらいはゆったりまったり過ごしても誰にも迷惑かけないもんねと、束の間の自由をとことん謳歌してやろうと頭の中がぐるぐると回ってます。まだハゼがいるようなら釣りに出ようか、どっか山登りに行くのもいいな、お菓子買い込んできて1日モンハンXXやり倒すのも楽しいかも、いやいやじっくり1日かけてやる陶芸もまた良さそうだ。

あ、ここんとこ不義理続いてたのもあるから、相手してくれそうなとこに片っ端から声をかけて飲み歩くのも楽しそうだなあ。

自分の仕事さえ終わってしまえば誰に気兼ねすることなくひたすら遊んで許されるのがフリーランスのいいところ。

この瞬間の解放感だけは、なんど繰り返しても良いものです。

仕事終わったーこれで自由だー、そう思って眠りに落ちて、朝目覚めてみたら、鼻はズビズビ頭は重くて喉はゲホゲホと止まらない。

ああ、風邪か...と。

そういえばプログラマ時代は、決まって納品を終えた後にはこうして風邪をひいて寝込んでいたような気がします。「もうこれで風邪をひいても大丈夫」と気が抜けた途端にやられちゃうんでしょうね。久しぶりの感覚でなんだか少し懐かしくもあり。

ちょうど天気もぐずついた空模様が続いてるし、だったらいいやと割り切って、家の中で粘土いじったりモンハンやったりして、のんびり過ごしたいと思います。

体調はよろしくないんですけど、横になると鼻ずびずびゲホンゲホンになるくせして粘土いじってるとそれがピタリと止まるので、部屋にこもってこの2日ばかし手ろくろを回してました。

そこそこ出来映えが見れる状態になってきたのもあって、赤の他人じゃなければ、まあプレゼントしても迷惑じゃない程度のものが作れるようになってきたかなあ...というわけで、いったんここまでのまとめとして、ペアマグカップあたりを作って両親に送ってみようかなと思い立ったのです。

普段疎遠にしちゃってる分の罪滅ぼしというかなんというか。

そんなわけでろくろぐるぐるーと回してみたんですけど、教室だとできたことが何故か仕事場だとうまくいかない。あれー?と思ってよく考えてみたら、仕事場に置いてあった粘土は教室に持ち込んでるものより目が粗いものだったのを思い出しました。その分粘りも弱い。そっか、より丁寧にやらないと崩れちゃうんだなと何度もつぶしてはやり直して自分なりの手順をああでもないこうでもないと練り直し。

まとめとして取りかかってみたはずが、気がつけばこの工程中にも「あ、そうか、こうすりゃいいんだ」と気付くことが多くて「おお、おれの伸びしろすげー」とおののいたりして。趣味の世界はなんでも「伸びしろ」って言葉ひとつで片がつくからいいですよね。いい言葉です、伸びしろ。

そんなわけで出来上がったのがこのふたつ。

ペアマグなわけだから、「なんとなく削ってたらいい感じにできた」ではなくて、ちゃんとふたつを同じサイズ・形に整えなきゃ駄目で、それが今回ろくろを回してみる上で自分なりに決めた練習テーマでした。ちゃんと思った形を再現してみることと、それを繰り返せること。

丁寧に取り組んでみたおかげで、今の自分のレベルの限界も見えたし、それから言えばこのへんが納得の出来映えなのかなーと。

出来上がって写真におさめてから、前回教室で作ったものと見比べてみると、あれはあれでうまく作れたつもりだったのに、今回のと比べてみたらなんか妙にやぼったい。

うーん、これがやぼったく見える程度に上手く作れたのは嬉しいけど、おかげでこっちのお気に入り度が下がっちゃったなあ。

よーし選挙がはじまるぞー!...となってから、仕事場のポストにこんな感じのビラがぽんぽこりんと入ってくるようになりました。正直いちいち見ないんだけど、でっかく書いてあるスローガンだけは自然と目に入ります。だいたいどれも「安倍政権打倒!」とか「安倍政権にさよならを!」とか書いてある。

ぱらりと開いて見れば、紙面からは「安倍憎し」がふつふつと伝わってきます。

でも不思議なんですよね。これを見て「そうだ!」って思う人は、そもそもビラを見る前からそういう投票行動に出ると思うんです。一方でそう思わない人だと、「打倒!」って言われても何にも心に響かないだろうなと。だって「あいつムカつくから懲らしめてやろうぜ」ってやつでしょこの文言。正直友達に言われても辟易とする言葉なのに、見ず知らずの人にそんな言葉で呼びかけられて「そうだ!」って響いたりするかなあ。しないでしょ。

とするとこれは何を狙ったビラなのかなと。

それが本気でわからない。

本気で打倒するつもりだったら、今の支持基盤以外にこそ「確かに!そうだね!」って目を見開いてもらえるスローガンを掲げないと票数増えないと思うんです。選挙参謀なんかもいるんだろうから、こんな素人の浅知恵なんて百も承知のはず。でも全然そっちを向いてるように思えない。ということは、それ以上にこういう行動をする理由があるってことなんでしょうけど...それが本気でわかりません。

そんなわけで、特に大きな感慨もなく、「不思議だなあ」と思いながら選挙の様子を眺めています。

みんな投票行きましょうね。

最近はもう何をするにも忘れっぽいので、せっかくコツを掴んでもしばらく他のテーマの作業が続けば、「あれ?なんだっけ?」となりがちなのは想像に難くありません。そんなわけで、先週ペアマグカップを作った時に自分なりに掴んだコツを、書き記しておこうなどと思ったのでした。

基本的に粘土はろくろの上に固まりで置いて、それを真上に伸ばしていって、必要なだけ上に伸びたら、横に広げていくことで目的となる器の形を作ります。これが乾燥の過程と素焼き~本焼きの過程でけっこう縮むもんだから、ちょっと大きめのカップを作ろうと思うと、その2割増しくらいのサイズにはしておかないと、案外小さく仕上がってあれれーとなる。そのためには最初にしっかり大袈裟なくらい上へ立ち上げておく必要があるわけです。

で、特に作成当初失敗につながっていたのがこの「上に持ち上げる」意識のせいでした。なんか粘土に所々薄い部分ができて、立ち上げたと思ったら腰折れしちゃう。ぐいと引っぱり上げていたもので、引っ張られた部分の下が必要以上に伸ばされてしまってたんですね。そのせいで、そこだけが薄くなってた。

粘土が上に伸びるというのは「結果そうなる」ものであって、引っ張るわけじゃない。手で粘土を包んでやって、上にだけ空間を残しておく。その状態で圧力をかければ自然と上に伸びるんですね。それに気付いてからは、必要な厚みを保ちながら、上へ上へと伸ばせるようになって最初の形を作りやすくなりました。

容器の内側の形ができたら、ちょっと乾燥させてから裏返して外側を削ります。そこで高台を作ったりするんですけど、裏返してるわけだから当然厚みを目視することができません。開口部がないので、指で挟んで確認することもできやしない。

そうすると僕なんかは削りすぎになるのが怖くて、恐る恐るでしか削れません。自然と底に近い場所ほど無駄に厚みが残ってしまって、重くて使いづらい器になっちゃう。

「なんとかなんかいかなこれ」

そう思って指で叩いてたら、ふと音が違うことに気付きました。容器の口側、すでに薄くなってる所を叩くとトントンと音が響くのに、高台付近を叩いた時にはゴンゴンと音が固い。

あ、そういえば壁の裏に柱が通ってるかどうかもよく叩いて音の響きで確認するわ、と。

実際その通りでした。同じ音が鳴るところまで削るようにしてみたら、見事に望んだ通りの厚みに仕上げることができたのでした。

多分、陶芸の本を読んだら最初に書いてあるような初歩的なコツなんでしょうけど、いいんです。実感を伴って見つけたコツというのが嬉しいのです。

そんなこんなで、またまた金曜日は陶芸教室の日。作ったペアマグを持っていって素焼きの方にまわしてもらって、削り待ち状態だったマグカップについては...もうマグはいいやと潰して粘土ストックに戻っていただきました。

で、その日は最近「作って」と言われることの多いご飯茶碗を作ることに。教室の限られた時間内で同じ形をいくつまで一気に量産できるかなーと実験開始。立ち上げでもたつかなくなった分、数が増やせるようになっているはず。

3つ作ったところで教室に置いてある粘土ストックが尽きたので、この日はそれで終了。同じ形...というにはちょっと微妙だったりもしますけど、あとは削りの方でなんとか調整してみよう、うん。

ただ、乾燥させないように作品を保管しておく場所はあまりスペースがないので、この日3つ作っただけでもギリギリになっちゃいました。他の人の迷惑になりかねないので、あまり数を作るのも問題だなあ。次からは2つまでにしよう。

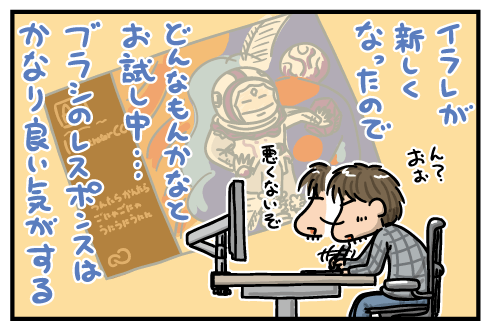

もう先週末のことになりますが、朝出勤してニュースサイトを見てみたら、Adobeのソフト群が一斉にアップデートされた旨が載っていました。年間契約で随時最新版が導入できるようAdobe税を支払っているので、ならばとさっそく仕事場のパソコンも最新版にアップデートして、ここ数日試してみています。

何をおいても、気になるのはIllustratorの動作加減。今はCC以降の仕様が気に入らなくて結局CS6を使い続けているんですよね。

さささっとブラシで描いてみた感じ、CC導入後に見られた「線の描画がワンクッション遅い」感じは皆無になってて、描き心地もすごく軽い。ベクタデータなので描いたままが線になるわけではなくて、描画パスを解釈してソフト側で線に落とし込むわけですけども、その線の感じはCC 2017あたりから好ましい感じに落ちついていて、描き始めと終わりに変なよれが出ないとか、妙に細かくポイントが作られて線が滑らかな直線状になりづらいとか、そういうCS6でありがちなネガがなくなりました。それはそのまま今回のバージョンも引き継いでる。

ああ、いいなと。試しに続けて仕事データの編集に入ってみましたけど、やっぱり線が安定してくれるおかげで描き直しの頻度が下がりました。線がよれないので、特に細いブラシで小さな文字を書くときに安定した筆跡になる。これはいい。CCライブラリに素材を登録してInDesignと連携させるとか便利な機能ができているので、正直そろそろ最新版に乗り換えたい気持ちはあったんです。少なくとも「描く」という部分ではこっちの方がいい。

一方で「描いて編集する」と考えると...ああやっぱりCC以降で改悪された選択状態の解除仕様はそのままか、と。

ブラシや鉛筆ツールは描いたあとに「その線を選択したまま」にするか「選択を解除する」を選べるんですが、これがCSシリーズまでのIllustratorだと、描いた後の選択は解除すると設定しておいても、その線を選択しなおして上をなぞって形を再編集する時は、編集後も選択状態が残ったままという仕様でした。これがCCシリーズになってから1度なぞり直すごとに選択解除される仕様になってしまったのです。

一発で修正が決まればいいんですけど、細かく直していきたい時もあるわけで。当初は直になれるかなと思って使い続けてみたものの、結局「予想以上に作業ペースが落ちる」という結論が出てしまって、それ以降CS6に出戻ってCC使えなくなっちゃったんですよね。

ただ、いつまで様子見をしても元の仕様に戻る気配は一切ありません。ってことは、どこかで見切りをつけないと駄目なんでしょうねえ。

ソフト間の連携は気に入っているし、ブラシレスポンスも今回のアップデートでかなり好ましく思い始めているので、これを機にしばらく最新版の方で仕事を進めて作業フローを見直してみるつもりです。

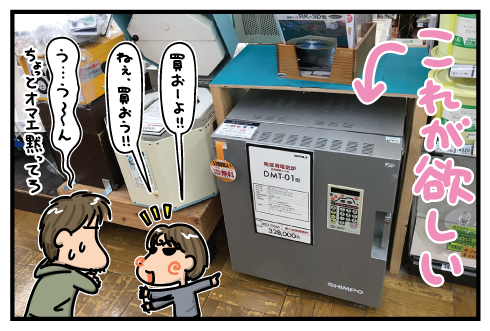

千葉ニュータウンにあるジョイフル本田には、陶芸道具はもちろん粘土から釉薬、電気窯や電動ろくろに至るまで、充実した品揃えが様々陳列されています。今までは自分しか興味を持たないコーナーだったんですけれども、先日の陶芸体験以来は息子もこれに興味津々になっているもので、連れだってそのへんを眺めに行ってみたのでした。

というか陶芸体験以来、息子が「電動ろくろを買え」「窯を買え」とかしましい。人が買いたい欲求を懸命に抑えてるんだから、そんな背中を押すなよおいと思うところも多々。どうも仕事場にちょうど良い置き場所が作れそうなこともわかってしまって、買ってしまいそうな自分が怖い今日この頃です。

それでまあ、うっかり通販で買っちゃったりする前にですね、冷静に検討できるように実物を1度はちゃんと見ておきたかったんですよね。

実物の電気窯はというと、どっからどう見ても金庫という出で立ち。中身はほとんど断熱材ですから、一見大きなサイズに見えてもフタを開けてみると内容量は知れたものです。でも、自分の作陶には十分なサイズとも言える。

うーん、やっぱりいいな。実物を見てもがっかりするところはありませんでした。こんなの仕事場にあったら楽しそうだなあ。

ただ、電動ろくろとあわせればちょうど50万ほどかかる計算です。どう考えても元が取れるわけでもない趣味にぽんとこの金額は...あ...バイク買うより安い上に実用的だ...。

横では息子が始終背中を押し続けてるし、このままじっと眺めてるとうっかりクレジットカードを取り出してしまいそうになるので、カタログだけもらってとっとと場所を移動。前から欲しかったAMACOのベルベット下絵具が焼成見本付きで並んでいたので、良さそうな色を2つピックアップして買ってみました。

購入したのは、肌色に良さそうなアイボリーベージュと黒すぎる一歩手前の良い感じなダークグレー。この2つがあれば、コンピュータとサーバのキャラクタを造形した時に、映える色で着彩できるはず。これまで毎回最後の着彩でしくじってる(良い色が出なくて汚く終わってる)ので、今度こそ成功するといいなあ...と思ってこれまでの作例よく見てみたらサーバのキャラクタには黄色も必要なんだった。黄色買ってないや。

うーん、とりあえずコンピュータだけ作ってみようかな。

年末に向けての大きな仕事の山が終わって、先週からのんびり休憩モードで過ごしてます。本当ならあちこち遊びに行きたい気持ちもあったんだけど、折からの台風襲来で天気はずっとぐずついたまま。娘が受験だから長期で家を空けることも難しいし。じゃあしょうがないと仕事場にこもって毎日過ごしてたら、そのまま頭からっぽになって何もはじめる気力が湧かずに毎日だらだらと過ごすようになってしまいました。

こりゃいかん。

そうは思うものの、どろどろに溶けた脳みそは今ひとつ働こうとしてくれません。

やるべきことはいっぱいあるはずなのです。まずその筆頭といっていいのが「次の収入の柱を育てる」こと。

自分はもともと「何かひとつに依存している状態」というのが苦手なたちで、なるべく3つの柱でバランスを取りたいと思う癖があります。それは収入源となる職種を分けることだったり、ひとつの収入源の中でも取引先を分けることだったり、収入源となる業界を分けることだったりと、小さい単位から大きい単位まで、なるべくその中で3つに区切ってバランスを取りたがるとこがある。

幸いここ数年手がけてきた資格試験本シリーズが軌道に乗ってくれているおかげで、収入的には大きな柱に育ってくれています。それまでに書いた本も数冊がロングセラーになってくれているので、それも柱といえば柱になってる。ただ、資格試験本の柱がデカすぎて、あまりにいびつな構成になっている面は否めません。

じゃあ、たとえば別ジャンルでロングセラーが狙えそうなネタを扱ってラインナップを増やし、そちらの柱を太くしていくか。税金本や実用書系でシリーズ化したいという引き合いはあるので、やろうと思えば着手は容易そうです。でも、今年45歳を迎える身としては、働ける残り期間を考えちゃう。

1冊新規の本を生み出すには、それ相応のパワーが必要です。それを今後も毎年繰り返してコツコツ積み上げて、それでどこまで積み上がるか。考えてみればそれが生涯賃金の上限になるわけで。その効率はといえば...うーん。

と、もっともらしいことを頭でこねくり回しながら、モンハンXX for Switchをプレイする今日この頃です。

既に着手していたネタはあるから、そっちを進めないとなあと思うんですが、頭がまっ白なところに無心でバッサバッサとモンスター切り倒す快感が妙にマッチしちゃってて抜け出せません。困ったものです。

ばかでっかい台風がやっと通り過ぎてくれたなあと思ったら、今週末にはまた次の台風が近付いているとかなんとか。やっと仕事が一段落したのに、それ以来雨ばっかりでいい加減嫌気がさす今日この頃です。

例年だと台風が来るといつもバイクの収納に使っている「バイクバーン」という蛇腹式バイク用テントの状態が気がかりでした。というのもこのテント、地面にアンカーボルトで結束できるようになっているので、吹き飛ばされる恐れはないんですけど、ボルトで留まっているのは前半分だけ。パタパタと開閉する後ろ半分は強風にあおられると派手に動くんです。それなりに太い鉄の骨組みではあるものの、てこの原理が働くだろうから鉄骨が歪むんじゃないかと毎回不安を覚えていました。

それもあって今年は、春先にバイクバーンの設置場所を家の前の舗装された特等席から、家の脇に設けてあった芝生駐車場側へと移設しました。

まあ、こっち側の駐車場を妻に使わせてみたら扱いが酷くて地面が凹みだらけになってしまったので、その補修を兼ねて配置換えをしたって理由もでかいんですけどね。

バイク用の導入路なら強度を気にせずにちょちょいと工事できちゃうので、レンガと砕石とモルタルと固まる砂を買ってきてちょちょいのちょいと整地してこんな感じになったのがこの春のこと。

正直、芝生の上ということで湿気も気になるところだし、虫が住み着くんじゃなかろうかという心配もあったり。ところがひと夏越した感じだと、前の置き場所より日当たりが良いせいか、意外と湿気は気にならない。虫も特に住み着く様子はありません。

案外この移設は悪くなかったかも...と思っていたところへ今回の大型台風。今年は芝生の上にあるわけだから、開閉する後ろ半分側もU字釘を打ち込めばすぐ地面に固定できちゃうんですよね。じゃあ物は試しにと、母屋と反対側の骨組みだけ、後ろの角にU字釘を打ち込んで固定してみることにしました。

そしたら、もう、全然平気。舗装スペース側に置いてあった時は、台風の後にみるとアンカー部分を軸に必ず左右どっちかにズレてたのに、そんな気配みじんもなし。

意外とバイクバーンって、舗装された場所に置くよりも砂利とか芝生とか、どうなりと釘を打ち込んで自在に固定状態を変化させられる場所の方が設置に向いているのかもしれません。

息子の方のは、細かい塵がついてたり尖ったりしてる箇所をヤスリがけしてならした後に、全体をドボンと飴釉につけて完成。千葉ニュータウンへ行った折りに現物の焼成見本をいくつか見せて、どの色にするかの確認を取っておいたのです。あんまりいじりすぎると息子作じゃなくなっちゃうから、どこまで手をかけるかが難しいところです。

で、自分の方はといいますと。

ちょんちょんと水玉模様的なものと、2トーンの塗り分けをしたいと思っていて、水玉を呉須とベンガラで描いた場合に、下の色にはそれと共通点のある色目を持ってきたい。そんなわけで、下半分に飴釉を付けて、全体を透明釉でコーティングすることにしました。飴釉だけだとなんか単調な色目になる気がして、透明を上から塗り重ねることで、なんか変化出てくれないかなーと思ってのことなのであります。

筆で綺麗に丸を描く自信がなかったので、呉須とベンガラをそれぞれ綿棒にちょちょんとつけて塗ってみることに。これはこれでやりづらいな...。

下半分にだけ釉薬をつけるので、高台部分には撥水剤を塗って、そこには釉薬がつかないよう処置しときます。

高台部分に釉薬が残ってると、焼成時に窯の中の棚板に釉薬がくっついた状態でガラス化してしまって、作品はもちろん棚板までも駄目にしてしまうので厳禁なのです。

で、息子のも自分のも飴釉の中にどぽんと。

いつも釉薬を厚く付けすぎてしまう癖があるので、今回はかなり素早くさっとつけてすぐ引っこ抜いたんですが、まあまあ狙った位置まで付いていてくれていい感じ。ちなみに鉛筆書きのあとはただのアタリ線。焼成時に熱で消し飛んでなくなります。

このあと全体を透明釉でコーティングして、これも素早くどぽんと付けて「やあ今回は我ながらうまくいったぞ」と思ってたら先生から「あれ?上に乗せちゃったの?釉薬に釉薬乗せちゃうとすごく垂れるから焼けないかもよこれ」と警告が入って大ショック...ってなことに。

一応窯を管理してるもう一人の先生に確認してからってことになりましたけど、駄目って思ってた方がいいかも。少なくとも自分が想像していた仕上がりにはならなさそうです。

うーん、残念だなあ。

この日はその後もお茶碗削ったりとかしてたんですけど、どうにもテンションダウンして今ひとつな1日でした。

いやもうね、気温下がってきたらやつが微笑みかけてくるんですよね。抗えないですよね。それで出してみて試運転したらそのままタイムリープですよ。1日終わるのがめっちゃ早いの。まあびっくり。

今はこのコタツで鍋がつつきたくて仕方がない第二段階に入っております。

検索

2017年10月

About 2017年10月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]