当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2017年10月 | メイン | 2017年12月 »

2017年11月

前回黙々と取り組んでた時には「おお、やるなあこいつ」と感心する出来映えのモノを作り上げてたもんでしたが、今回のはいくらなんでも...「え?これ完成なの?」みたいな。

自分自身がこういう物作り系は「先回りしてのアドバイスとかいらないから全部自分で失敗させて?そこから学ぶから。なのでほっといて」みたいな気持ちがあるもので、息子もそれに習って放置して好きにやらせてみたのが悪かったみたい。

多分こいつの場合は「何を作りたいか」「どこまで仕上げるか」といった、自分自身での目標設定と、その達成度の判定が下手なんでしょう。

「何か作って欲しいものない?」とか聞いてきたりしてたし、本人が嫌がり出すまでは、「これ作ってみ?」と、むしろ押しつけるぐらいの方が良かったんだろうなあ。そもそもそんな風に「一緒に取り組む」ことをしたかったのかも。

そう考えると、ちょっと可愛そうなことをしてしまったのかもしれません。

こういう機会を利用して、「目標設定と達成度の判定」を最初は与えながら練習させて、最後は自分で上手く考えられるように練習させればいいんだよな多分。

まだまだ時間はあるのにもう満足したと言う息子。でもせっかく作業スペース作ったのにこんな短時間で片付けてしまったんじゃ何かもったいない気がしてしまいます。せっかくだから自分でも何か作ってみるか、とご飯茶碗を作ってみることにしました。

油断するとすぐ小さい茶碗になっちゃうから、しっかり大きいのを作ってみよう。

形はまあいいんだけど、「油断しないように」と気をつけてみたら、逆に大きくなりすぎちゃった。これじゃあご飯茶碗じゃなくてどんぶり鉢だ。

うーん、でもせっかくだし、軽く仕上げてみるかーとシャリシャリ削ってみる。

うーん、「何の変哲もない」としか言い様のない出来になっちゃってるな。うぬぬぬぬ...。

でも見た目だけは綺麗にできているので、息子に「ほらこんなに綺麗に出来た」と見せびらかしてみました。なんかこう、「同じ道具を使って作業してるのに、違いが出るのはどのへんだろう」みたいなところに興味を持ってみて欲しくて。

「パパの方が陶芸歴長いんだから、そりゃ俺より上手くて当たり前じゃん」

違うんだそうじゃないんだ息子よ...。

もうタバコは普段ほとんど吸ってないんですけど、絶対一生吸わないぞとまでも思ってはいなくて、ストレスがあるラインに達した場合は一時的に喫煙者へ出戻るのがお約束になって生きております。だいたい1~2カ月集中的に吸ったらスパッと辞めて一切吸わなくなるって感じ。

吸いたくなったら吸って、嫌になったら辞めて、TPOにあわせていいとこ取りできればそれが一番いんだよわっはっはっ...なんて思ってるんですけど、そうはいっても中毒症状があるわけで。辞める時には、毎回それなりに我慢が必要だったりもします。

で、今まさにその「我慢」をしている時期なんですけどね。

「最近朝晩は冷えてきたなー、バイク乗る時はもっと厚手の上着羽織らないと寒いな-」なんて思って、初冬に羽織るぐらいの上着をひっぱり出して出勤しようとしたんですよね。そしたらポケットになんか固い感触がある。おやなんだろう。

タバコでした。

1年前の、今と同じように喫煙者に出戻ってたのであろうかつての自分からの、実に酷な贈り物。

タイミングがいいというか悪いというか、まったくなんというか、苦笑いしかありません。

息子が来た時に作った陶芸用の作業スペース。これが特に邪魔ということもなく、なんとなく部屋の隅に鎮座したままになっています。当初は終わったら片付けようと思ってたんだけど、その時作ったお椀がまだ少し削って調整したい感じだったのでそのままにしておいたら、ふと思い立った時にすぐ粘土がさわれて良い気分転換にもなって、これが随分と具合がいい。

折りたたみ式の踏み台を椅子代わりにして、道具を広げるとこんな感じ。これで、気になるところをシャリシャリ削って、まあこんな感じかなあと気が済んだら道具と踏み台を片付けて部屋の隅に寄せておくようにしています。

タッパーに入れておくと粘土の乾燥具合をある程度コントロールできるので、「ここをもうちょっと薄くしたいけど、それにはまだ粘土が柔らかすぎるな...」と思ったらタッパーに戻して放置して、仕事に飽きた頃に乾燥具合を確かめてまたシャリシャリ削る。

そんな感じで間を起きながら付き合ってると、自分の中でも「どんな形にしたいのか」を整理しながら調整していけるみたいです。なにかこう納得いかないんだけどそれがなにか良くわからんというまま次に進むことがなくて楽しくなってきた。泥だんごをピカピカに磨き続けるのに似た気持ちの良さがあります。

そんなわけで、「何の変哲もない」という気持ちしか湧いてこなかったこのお椀が...

そうだ俺は下半分のカーブをもうちょいシャープな感じの器にしたかったんだと気付いてこんな案配に。

けっこうお気に入りになってきたので、内側からも削って全体の厚さを整えてひとまず完成。ここから変に飾り立てようとすると一気にチープになっちゃう気がしたので、単一の釉薬を全体にかけてごくシンプルな器に仕上げてみる予定です。だいたいいつもそこで失敗してる気がするし。

それにしても、時間に追われることなく静かに集中していられる粘土作業がこんなに楽しいとは思いませんでした。原稿書きに疲れた時の脳みそストレッチとしてもすごくいい気がする。

これを無くしてしまうのは惜しいので、この一角はもう作業スペースとして固めてしまって、製作した器を乾燥させる場所とか道具置き場に使える棚を壁際に設置しようかと考え始めています。

所属するイラストレーター組合で今年から水彩画教室が実施されていて、組合員は参加費無料だし、しかも講師が超豪華、こりゃ行くしかないでしょってことで月に1回都内の教室へ通っています。講師は佐々木悟郎先生。

以前から水彩画には憧れを抱いていたので、どれだけ忙しくても参加するぞと心に誓っていたにも関わらず、先月はどうしても都合がつかなくてお休みしちゃいました。今月は参加できる予定なので、そこで積み残していた宿題をこの土日に粛々と片づけながら準備を進めてます。

教室ではある程度すいすい描けていた気がする絵筆は、久しぶりに握るとなんか落ち着かない。

ぷるぷる震える手と、うまく広がらせることができない絵の具に悪戦苦闘しながら、まずは前回の教室で描きかけになって止まっていた作品を完成にまでこぎつけて宿題1個完了。

なんか色に深みがないし、水彩画の柔らかさが使えてなくて色鉛筆で描いたみたいな絵になっちゃってるし...。それでも一番最初に教室で描いた練習よりは上達してくれているし、描きながら難儀に思えていたいくつかの初歩の壁を「あ、そうか」と見えるものがあってクリアできそうになってきたので、今後に期待ってことでまずは満足。

ちなみにこれはアメリカのルート66をツーリングした時に撮った写真が元になってます。オートマンという街に立ち寄った時のもので、放し飼いされてる街のアイドル的なロバさんがとても可愛くて撮ったもの。

こうやって写真を見てるとアスファルトが半生状態になるほど暑かった当時の情景が思い起こされて、「また行きたいなあ...」と脳みそがトリップしちゃいますね。まあ、その「暑い情景」はぜんぜん絵に生かされてないわけですけども。

次の講義では建造物を描くからそのスケッチまで終わらせておくように、というメールが届いていたので、宿題2個目としてウチからそこそこ近場の中で印象的な建造物をあれこれ写真におさめるべくうろちょろしてきました。

いくつか写真に撮ってきたんですけど、絵にして映えそうなのはこの2つかなあ...とまで候補を絞って、まだどっちにするか決めかねてる。

ひとつは高滝湖畔にある高滝神社。

雰囲気といい色合いといい「描いてみたい!」って思うんですけど、こういう課題で神社っていうのもありきたりかなあ。

もうひとつは木造の無人駅である上総鶴舞駅。CMなんかにもよく使われる場所です。

これもいい感じなんだよなあ。ただ、ひと目で「駅」とわかるシンボルがないので、旅情感に欠けるのが残念なところ。そう思ってホーム側も撮ってみたんですけど、そっちだと線路がうるさくて絵面に静寂さが欠ける感じだったんですよね。

どっちにしようかなあ。まあ、「どっちも描けよ」という気もするので、どっちかを教室で描いて、どっちかを家で描こうかなあ。

まじめに頑張ってる証だと思ったんですが。

今年3月末に発売したKDP本。最初のブースト期間が終わった後も、想定したより売り上げが落ちずに推移してくれています。紙の本が「売れ行きに陰りが出はじめたなー」と思い始めたら、そこから「ないも同然」というところまで落ちるのは一気であるのに比べて、ほんと落ちない。絶対値でいえばたいした金額ではないんですが、この寿命が尽きない感じは、書いた側の身としては嬉しいものです。

Amazonとの秘密保持契約があるので細かい数字は出せないものの、そうして積み重なってくれたおかげで、1年を待たずして何とか及第点の売り上げにまで達してくれました。正直どこかで打ち止めになって入金が止まると思っていたので、これは喜ばしい結果だと言えます。

ちなみにここで言う「及第点」とは、黒字になったとか、儲かったとかいう基準ではなくて、「この題材でこの結果であれば、自分でも勝負できる可能性のある市場だ」と判断できるラインを越えたという意味です。個人が読者と直接つながって収益を生み出す手法は様々ありますが、プラットフォーム毎に作者の性別やエキセントリックさによって有利不利がはっきり分かれるもので、キャラクターとしては中庸というほかない自分が戦える市場ってなかなか難しいんですよね。

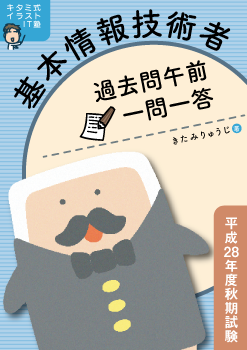

そんなわけで、今はKDP用の次回作として、次のような本を書いてます。

本当なら年末に出るであろうキタミ式の次年度版と同時刊行できるといいんですけど...そっちの作業に食われてしばらく執筆止まっちゃってたからどうかなあ。遅くとも来年初頭のうちには出したいところです。

こいつがいっぱい売れてくれたら、俺はあの電気窯を買うんだ...(ダメフラグ)。

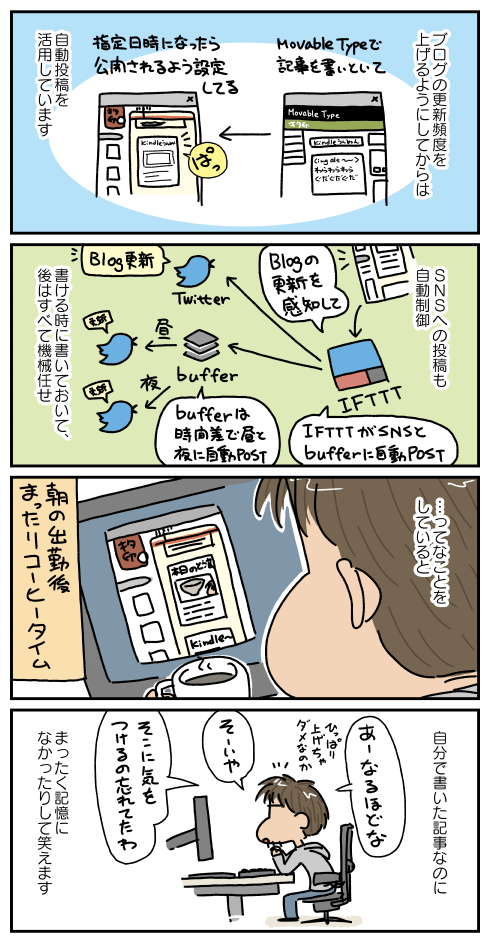

毎朝IFTTTから更新の通知がiPhoneに届くんですが、どんな記事がその日にアップされるか自分でも把握してないので、「へー、今日はこれか」なんて思いながら新鮮に読めちゃったりして、己の記憶力のなさを笑ってます。

HowToなんかを書いた時には、ある意味、良い復習になっているのかもしれません。

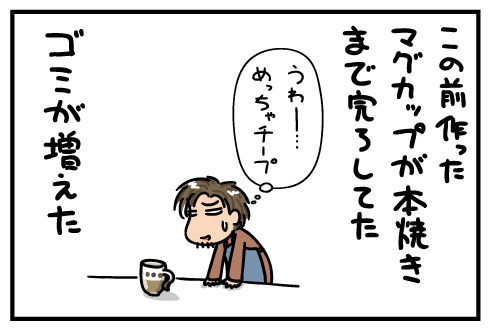

まあしばらくは日用品として使うんですけどね。そうすると使う度に「ここをもっとこうすれば」「これならもっとこうだったのに」という案配に許せないポイントが自分の中で積み重なるので、それを次の作陶の原動力にしたいなと。

今思っているのは、基本の形はそこそこ綺麗にできるようになったけど、それ以降の釉薬掛けや飾りが下手くそなのでそこの工程を増やすと台無しになるなってことです。

今回の場合だと一番酷いのがドット模様。呉須とベンガラを使って交互に色分けしてみたはずなのに、濃度が適切にコントロールできてない(今回のはめっちゃ濃くなってる)ので、ともに黒に近付いてしまって色分けした意味がなくなってたり、そこだけ盛り上がって荒れていたりとかなり残念な結果に。デザインそのものもイケてないので、全体としてはかなりチープさに磨きを掛ける結果となってしまいました。

ただ一点だけ良かったところもあって。

毎回釉薬が厚くなりがちだったので、今回は釉薬のバケツからさっと抜くようにして薄く均一につけることを意識していたんですね。そこは上手く行っていました。次からもそうしよっと。

そうそう、息子の処女作も出来上がってきてました。

釉薬で変に凝ったことをしようとしなかったのもあって、こっちの方が綺麗に仕上がってる。

良かった。これなら息子氏も大満足でしょう。

やっぱり造形を綺麗なラインで作れるようにこだわってる間は、ひとまず釉薬はシンプルにその色自体の魅力に任せた方が色気が出てくれそうだなあ。あと色んな釉薬に手を出すのもやめて、しばらく飴釉に絞って仕上がりを観察することにしよう。

ちなみにこの2つ。どっちも飴釉で色付けしてるんです。

なのに左側は少し緑がかっている上に、上から下にかけて淡いグラデーション調の仕上がりが見てとれる。右側はいかにも飴釉的な仕上がり。

何故かというと、左の方は飴釉の上に透明釉を重ねがけしてるからなんですね。本焼き前に「垂れてダメになっちゃうかも」と言われてたんですが、どうやらこの2つの重ねがけなら大丈夫みたい。この色合いは嫌いじゃないので、また機会があれば使ってみたいと思います。

週末土曜日にJillaの水彩画教室があったので、1日水彩画を描いて、翌日曜日も続きをやって、月曜日も最後の調整とばかりにまた描いて...と、芸術の秋を堪能しております。水彩画めっちゃ難しい。でも楽しい。

教室で先生の作例や上手い人(だって本職が集まってるから...)の描いた物を見てしまうと果てしなさすぎて絶望感に浸るんですけど、それでも着実にできなかったことができるようになってきているので、少しずつ少しずつ焦らないように課題と向き合ってます。

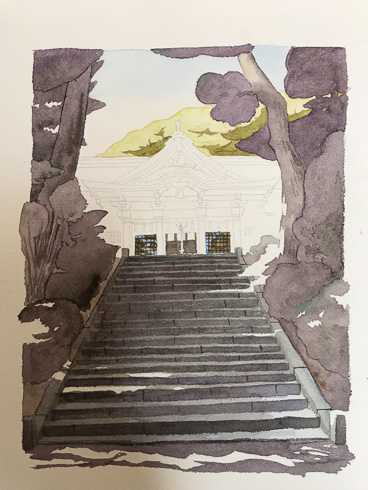

今回のお題は建造物。高滝神社と上総鶴舞駅のどっちを描くか悩んで、朱が水彩画的に映えそうって理由で神社を選択。

前回描いたルート66の絵では、「色に深みがないし水彩画の濃淡も生かせてない」というのが反省点でした。そこで今回は「しっかり影を表現せねば」と思いながらペタペタ塗ってペタペタ塗って。こんな感じになりました。

前回の反省点はクリアできてると思うんだけども、なんか気に入らない。気に入らなくて色々描き足すうちにどんどん汚くなっちゃったから余計に気に入らない。

そもそも、この景色の何を描きたかったんだっけか...と写真とにらめっこして考えてみれば、「神社そのもの」じゃなくて、「そこへと至る道」も含めたコントラストが描きたかったんですよね。うっそうと茂る樹のトンネル。その中を抜ける階段。その向こう側に光に囲まれた神社があって...そっちは光に満ちあふれてる...ってなストーリーを描きたいんじゃないかオレは!と。ぜんぜんそんなこと意識してなかったけど、写真をじっと見てるうちにそんな気がしてきたから多分きっとそう。

しかしどうも自分は「主役は神社」ということにだけ囚われてしまったようで、肝心の「そこへ至る道の演出」をどうするか、頭の中で整理できていませんでした。だってなんか神社を含めたごちゃっとした一枚の絵って感じで終わっちゃってるもの。何があるから神社の色が映えるのか、どう見せればそこが浮き立つのか、そういえば教室で先生が「主題をちゃんと考える」「頭の中で計画をたてる」ってことを言っていたような気がします。それってこういうことなのかも。

ただ、描きながら「そこは全面紫だ。全部紫に塗りつぶしちゃえよ...」と囁きかける声はあったんですよね。大失敗しそうで怖いから無視を決め込みましたけども...もしやってたらどうなってたんだろうと気になります。うーん、あ、そっか。我らがPhotoshopさんに聞いてみよう。

そんなわけでめっちゃラフにPhotoshopでいじってみた結果がこれ。

あーやっぱそうだこれだわ。これで濃淡をもっと薄めにして印象を薄くして、一番濃い影と一番明るい光だけを残すようにして紫一色で埋めてやったらいい感じに神社が浮かび上がってた気がする。暗いとこから明るいところへ、無彩色から艶やかな世界へ、って感じがこっちの方が出てるように見える。

でもこれ、Photoshopだから「うりゃ紫だベタベター」って塗りたくれましたけど、じゃあ紙の方にできるかってーと、やっぱできなかったなあ怖いもん。

とはいえこれで、「これはアリ」という引き出しがひとつ自分の中にできました。

水彩画は思い切ったことをするとやり直しが一切きかなくなるだけに、こういう引き出しを数多く揃えて、選択肢を増やせるようにがんばりたいものです。

それにしても、やっぱ水彩画って難しいなあ。

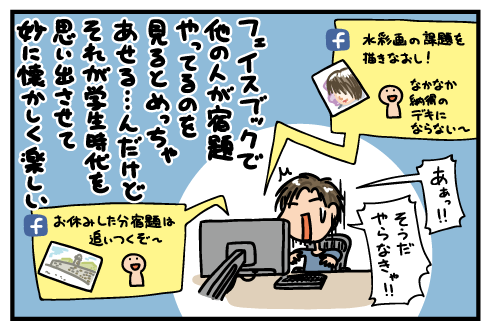

Jillaで実施している水彩画レッスンには、基本的にほとんどお知り合いはいないんですけど、たまたま先日お知り合いになったイラストレーターさんも参加されていたり、運営の方とは前から一部顔見知りになってたりするもので、その月のレッスン日が近付くとFacebookのタイムライン上に「宿題やったぞー」とか「宿題やるぞー」なんてセリフが流れ始めるようになりました。

ものぐさな自分なんかは、それを見てはっと思い出すわけですよ。

そうだよやばいオレもやんなきゃって。

この焦燥感。何か懐かしいんだよなーと思ったらあれでした、大学生の時のレポートとか課題を「やった」「まだだ」「やべー」とか言い合ってたあれに似てる。

時には自分がやった宿題の絵に反応して、同じように「そうだ私もやらなきゃ」と手がけてアップしてくる人もいたりして、そのリンク加減が妙に楽しいんですよね。住んでるところはバラバラだし、月に1回レッスンで顔をあわせる程度なんだけど、それでも「みんなで同じ教室で学んでる」感がすごいのです。

でもこうやって学生みたいな気分ではしゃいでるけど、この人らCMなんかでもバリバリ使われてるようなプロの水彩画描きさんなんだよなあ...という不思議さがまた笑えるというかなんというか。

先日6回目のレッスンが終了したので、全10回中残すところあと4回。

宿題に追われたりしてなかなか大変な時もありますけど、その余裕のなさも含めて懐かしく感じながら、最後まで楽しみたいと思っています。

先日描いた水彩画の課題がやっぱりどうにも気に入らないので、下絵から完全に描き直してみることにしました。せっかく佐々木悟郎先生がそれを見て講評してくれるのに、あれを持って行くのではあまりにもったいない。自分でわかる改善点はなるべく潰した上で話を聞けた方がいいですもんね。

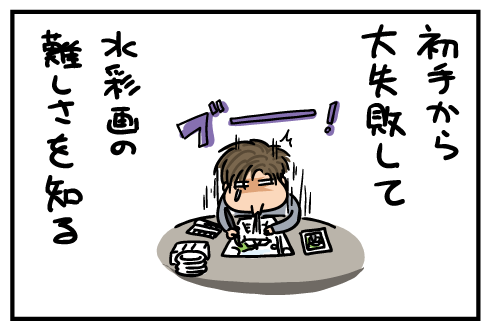

そんなわけでまずは鉛筆画。建物も今回はデフォルメせずになるべく忠実に(本当はそういう課題だった)。でも木が難しい。難しいなーくそーと思いながらも何とか描き上げて水彩用紙に転写してパレット他水彩道具を用意してさあ着色開始。まずは背景の空からです。

いっぱつ目でしくじりました。

いやいやいやまだ致命傷じゃない、まだなんとかなるはず...と思いながら次は背景の森。

致命傷レベルでしくじりました。

うおーちくしょーくっそー転写するのめっちゃ面倒だったのにやり直しだくそー。思わず目の前の水彩用紙をぶん投げたくなる私。でも、この紙お高いんだったと思い出して踏み止まりました。

「しょうがないから、これは練習台にするか」

作品としてはもうゴミですが、次の失敗が少しでも回避できるように、気になるところだけ塗りながら塩梅を確認してみることにしました。

半分ヤケになりながらペタペターと塗ること数時間...。

あれ?このゴミ、意外と持ちこたえてないか?

最後の一番おいしい神社さんを残した状態でこーなったんですけど...神社の朱色をパキーっと鮮やかな色にすれば意外と悪くない具合に落ちついてくれるかも知れない気がしないでもないような。

うーん、それにしても手数かけすぎる悪癖が修正できないなあ。どうにも汚くなる。難しいです。

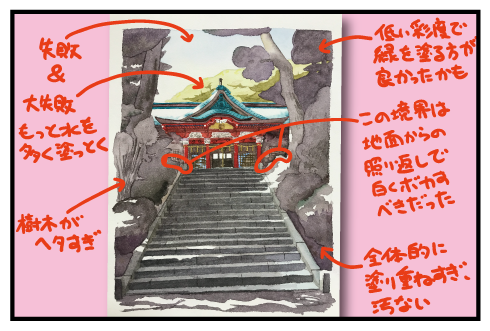

昨日から描き直しはじめていた水彩画の課題。最後に残した神社も塗り終わってひとまず完成させることができました。

「神社が浮き立つよう鮮やかに!」と心がけただけあって、ぱっと目につく鮮やかさになっていると思います。そして何よりも屋根。この部分を使って光の感じを表現したいと思っていた屋根。これはかなり上手く塗ることができたと思っていて、個人的にここだけは100点満点の出来になってます。

どんな表現にしたいか、じゃあどう塗るか。事前に立てた計画の通りにひとつもしくじらず実行できて、かつ狙った通りの結果になった。ここだけはほんと満足。

そう、「ここだけは」ってことは、あとは不満足だらけなんですよね。

ぱっと思いつくだけでもこれだけダメ出しポイントが...。

うーん、神社の光を際立たせるために前景を紫で統一したんですけど、ここまで神社を鮮やかにコントラスト高めの仕上がりにできるのであれば、彩度を抑えた色合いで樹木を着色した方が綺麗な印象の絵にできたはず。それもこれも神社を鮮やかに描く自信がなかったからなんですけど...描けるもんだな。失敗したなあ。

あと「樹木がヘタすぎ」はほんとその通り。描く度に「おれヘタすぎ」って凹んでます。純粋に実力が足りてないポイントなので、これは反復練習で克服しないとなあ。

というのも、そんな自信のなさもあってか、全体を見ると、どうも「単調にならないよう変化させなきゃ」と思い込んでる節が見てとれるのです。それで、妙にぼかしだとかにじみを多用し過ぎてる。そのために水分量が多くなって塗りが薄くなってそれを直そうと塗り足しやぼかしがどんどん足されて...そりゃ汚くなるわ。

ぼかしは、屋根の仕上げのようにはっきりと意志を持った形じゃないと、単にごちゃごちゃと汚すだけですねこれ。それこそ少し離れて見てしまえば、「なんか知らんが汚い」以外の何ものでもない。

うーん、2個前に描いた時の「水彩画っぽさが使えてない」って反省が逆方向に行き過ぎたかなあ。

そんなわけで、次描く時は「ぼかしは、それがどうしても表現上必要な場所だけにする」ってしばりにして、アウトラインと彩度の濃淡だけで伝えられるように気をつけてみるのを自分の中の課題にしようと思います。

あ、ボロクソに書いてますけど、本人は課題がはっきりしてる分、伸びしろもたんまり見えてて楽しくやってます。

何かというと、この時の記事で両親へのプレゼント用に作ってみるかな~としていたペアマグカップです。素焼きが終わって教室に届いていたもんで綺麗にヤスリでならしてたんですけど、「この持ち手の先っちょと机との距離が揃ってないんだよな」と思って長い方を削ってたらポキンといっちゃいました。削るのに夢中になって、ついひねりを加えたのがよくなかったみたい。

この日は今までのものがすべて素焼き完了していたので、「こりゃー一気にやっちゃわないとな」とかテンション上がり目になってたのも良くなかった。

持ち手自体は残っているので、折れた口の部分を削って丸めちゃえばいいんじゃないの?とも言われましたけど、それだとお揃いじゃなくなってしまいます。意味がない。そんなわけで、先生に使用許可をもらった上で、素焼き用の接着剤を買ってみました。これで持ち手をくっつけてなんとか本焼きにつなげたいところです。

ただ、この素焼きが上がってくるまでの間にまたちょっと自分の中で変化があったようで、一番最新の作である手前のお椀と比べたら、正直このマグカップもちょっとしょぼいんですよね。その「ちょっとしょぼいな」と思うマグをプレゼントしたところで果たして喜んでもらえるだろうかという気持ちの方が問題かも。

とりあえず折れなかった方のマグと手前のお椀を飴釉一色で仕上げて、息子作の右のお皿2枚は「緑がいい」と言う彼の指示に従っておもて面とサイドに青磁を塗っておきました。

今週末には仕上がってくるかなあ。綺麗に焼き上がるといいですけども。

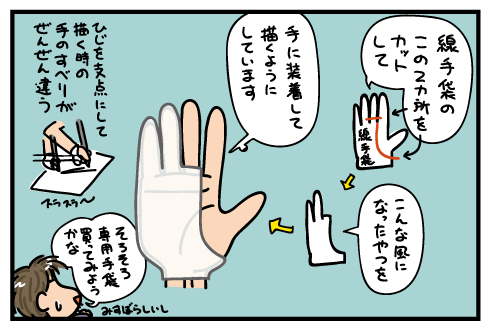

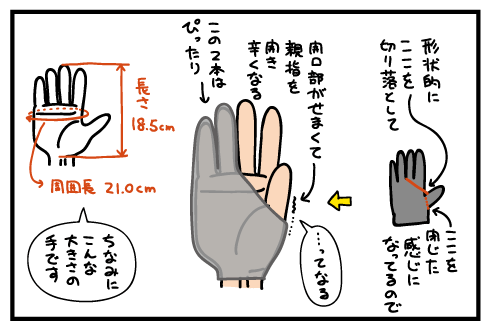

液晶タブレット(以降「液タブ」)での作業は画面の熱で手汗をかきがちなので、特に夏場は素手で作業していると画面に手がひっかかり、ペンをすべらせることが全然できなくなります。手首で書くやり方ならそれでも特に問題ないんですけど、ひじを支点に手を大きく動かす書き方だとこれがかなり致命的になる。

それで、いつからか綿手袋の一部をカットして、右手にはめるようになりました。ペンと手がふれる箇所は布地があると違和感があって描きづらくなりますし、画面と手がふれる場所はすべりをよくするために布地がないとダメ。しかも手にはめた状態でなるべく遊びが大きくならないカッティング。一時期はそのバランスと、手がかぶれない材質を追求して色々な手袋を試していたものです。

最近手持ちの手袋がまたボロくなってきたので、そろそろ新品をカットするかと思ったところ、買い置きしてたはずの綿手袋さんがどこを見てもなくなっていることに気付きました。使い切ったはずはないんだけど、どこを探してもない。あれかぶれることもなくて良かったんだけどなあ...と。でもどこで買ったのかが思い出せません。

じゃあ、最近は似たような専用手袋も販売されていることだし、そっちを試してみようかなという気になったのです。なんせ自作のは切りっぱなしで不格好だし、汚れも目立つし、これつけたまま宅配便受け取ろうとすると包帯を巻いてると一瞬勘違いされてぎょっとされるし。専用品ならそのへん、もっと良いんじゃないのかなーと思ったわけですね。

そんなわけで買ってみた。

いやー、さすがに専用品は切断部分もちゃんと縫製されているから、みすぼらしいことがなくていいですね。

伸縮性のある薄手の素材で、手をはめたらぴったりフィットする感触はなかなか良し。すべり具合も問題ありません。ただ、サイズが合ってないというか、親指の場所がありません。もちろん、人差し指と中指を含む開口部はがばっと開いてるので、そこに親指も入るんですけど、これが狭くて親指を広げることが難しくなるのです。

だいたい自分の手のひらサイズは男性用のMとLの境目ぐらいなので、フリーサイズとはいっても小さめにできてて、女性と男性Sくらいの人にぴったり目のサイズ感なのかな...と思ったんですが、小指と薬指は自分の手にちょうどなんですよね。

親指が開けなくても絵を描く(ペンを握る)作業には影響ありません。だから「液タブ作業用」としては一見問題なしです。ただ、キーボードが打ちづらいので、セリフを入れたり絵作業のかたわらメール書いたりするのがちょっと...うーん。

もっと全然高くてもいいから、ぐるっと手首を留めることのできる小指薬指用グローブがあればいいんだけどなあ。

1日これをつけて作業をしてると親指の筋が疲れて痛くなってきてしまったので、とりあえず親指まわりを大きく引き裂いて使うようにしています。

消費税が8%に上がったあたりから、この手の調査書が時折届くようになりました。「消費税が上がったわけですけども、それを商品価格に反映させることができなくて困ってないですか?」「そのように圧力をかけてくるクライアントに困らされていないですか?」「もし圧力をかけてくる会社があれば教えてください」という内容です。

記入例を見ると、チクられる対象の会社・業種が出版社になっていてちょっと笑えます。そういう会社が多い業界なのかなーと一瞬思って、いやよく考えたら自分が文筆業として税務申告してるからだなと思い直したり。でも送付先の業種ごとにわざわざフォーマット変えて出すかなあ。他の業種で同様の封書が届いた人に聞いてみたいところです。

結論から言うと、今現在自分がそういうことに困らされていることはないので、どの設問にも「ありません」と答えておしまい。でも、「自分は被害にあってない」だけであって心当たりはあります。当事者じゃないから書かないですけども。

具体的に言うと、調査書の中にはっきりと「個人事業主だから払わない、免税事業者だから払わないといって消費税の支払いを拒否されていませんか」と問う設問があるわけです。めっちゃ心当たりがあります。

消費税というのはそもそも「差額を納める」制度です。仮に売り上げが1,000万以下の免税事業者であっても、支払った消費税と受け取った(預かった)消費税の差額を納めることを免除されるだけであって、支払い自体は行っています。ここで言う支払いとは、仕入れとか外注さんに支払ったお金とかそういうの。ちなみに支払いの方が大きくて消費税の差額がマイナスだった場合は還付を受けることが(あらかじめ手続してれば)可能です。

だから請求自体は行ってよくて、その先でプラスの差額が発生するかどうかとか、その納付が免除されるかどうかなんて支払元の知ったこっちゃありません。越権行為というやつです。

しかも例えば消費税をもらわないでいたら支払った消費税の方が多くなってマイナスだから還付申告が受けられるのかといえば、そうはならないんですよね。自分は受け取ってないと思っても、商取引上消費税は絶対くっついてくるものなので、受け取ってないと言い張ったって受け取ったことになっちゃう(単に値引きしただけで消費税は受け取ったと見なされる)。

要するに、消費税という言葉を便利に使って、そのパーセンテージにあたる値引きを強要されただけでしかないのです。

ついでにゲスい勘ぐりをしてみると、こっちが「受け取ったと見なされる」わけだから、支払元の会社さんは「支払ったと見なされる」はずなんですよね。ということは、こちらへの支払総額を低く抑えた上に、消費税を払ってないけど払ったことにできちゃう分、納める消費税額もそれだけ減額できるし万々歳ってことになるんではないのかなと...。

そこで思い出されるのが、先の「心当たりがある」会社の方との会話です。

「ウチの会社はそういうルールなんです」

会社のルールが法律よりも優先されることはないわけですが、このセリフに含まれる違法性をどこまで自覚しているだろうか...と思わずにはいられません。組織の中にいると、「会社がそう言ってる」「ウチの会社が違法なことをしてるわけがない」「だからこれは間違ってない」って論法になりがちなんですよね。

税務署の調査書類がはっきりとそういう言い分の業者を狙い撃ちしている以上、先の会社のように「個人事業主には消費税を払わない」「免税事業者には消費税を払わない」としている会社には、いずれ何らかの指導が入ることになるような気がしています。可能ならその前に、自浄努力で是正されてればいいけどなあ...などと思うのでした。

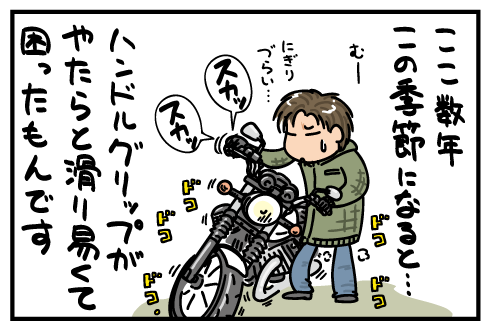

何が原因かというと、バイクにつけてあるグリップヒーターが原因っぽい。

ウチのMOTO GUZZI V7には購入当初からホンダ純正のスポーツ・グリップヒーターをつけてあります。ヒーター内蔵でもグリップがスリムなままのいいやつなんですけど、それが災いしてか、どうも凹凸が少ないようで、冬場に冷えてゴムが固くなるとひっかかりがなくなっちゃう。革のグローブならまだしも、クロス地のグローブを使用するとスルスルと滑ってアクセル操作がやりづらくて仕方ありません。

夏場なら革グローブ必須ってことでいいんですけど、冬場は革のグローブあんまり使いたくないんですよね。ごつくなりがちでゴワゴワするから。

ググってみると類似の例が色々出てくるのでこれはもう受け入れるしかなくて、問題はどう対処するかです。バイク側のグリップに滑り止めを兼ねたカバーを一枚足しちゃう手があるようですけど、あまりそっちには加工したくないなあ...どうしよう。

そんなわけで、「スベラナイン」という、そのネーミング自体が滑りまくりだろうと思う小物をAmazonで買ってみました。

これ、何かというと塗布した先にゴムのような皮膜ができるという滑り止め剤なのです。「グローブがすべって困るんだったら、すべらないグローブにしちゃえばいいじゃない」というわけですね。

それでは愛用のKOMINE製グローブにご登場いただきまして...、

手の平側へこんな感じに塗り塗りしちゃう。よく考えたら親指の根元側じゃなくて、人差し指との間のまたの方に塗れば良かったかもしんない。

薬剤自体は、妙に垂れたりすることもなく、容器を押しただけ素直に出てきてくれるタイプだったので非常に塗りやすかったです。ごく薄く...というのは調整が難しそうでしたけど、一定の厚さで塗る分には安定して出てくれるので、変に汚くなったりというのはありませんでした。

完全硬化には24時間かかるみたいで、全体が透明になったら固まった証拠のようです。それじゃあと一晩置いといたらこんな感じに。

光が反射してまだ白さが残ってるように見えますけど、実際はほぼ透明です。さわるとちょっと粘着質なゴム状の物体になってる。試しにグリップを操作してみたら、すべるという感触もないし、すべらなさすぎるという感触もない。いい感じです。

あとは1日実際にバイク乗り回してみてどうかと、耐久性かなあ。

そのへんは、また天気の良い休日にでも試してみたいと思います。

今月配信が開始されたiOS版の『どうぶつの森 ポケットキャンプ』を先週末からプレイし始めています。

実はどうぶつの森(以降「ぶつ森」)をプレイするのはこれが人生初体験。これまでも名前はやたらと目に付くし、任天堂ゲーム機は代々買い続けてきてるしで、いつかやろうと思っていたんですけど、なぜか不思議とやらないまま今に至っています。

そういえば3DS版が出た時なんて、ウチの家族は自分以外全員プレイしてたんですよね。特に敬遠してたわけでもないのに、なんで自分だけやらないまま終わってしまったんだろう。ほんと不思議です。

そんな感じで縁のなかったぶつ森。なんとなくインストールしてみたら、そこそこハマり始めています。

最初はですね、こんな感じ↓だったんですよ。

どうぶつと仲良くなって、キャンプ場を発展させていけばいいのねー、わーバイク付きのテントあるやんこれ欲しい、よーしまずはそれをゲットするところを目的にするぞー。

やったぜゲットしたパチパチパチー。

うん、この辺で飽きてきました。

3時間周期でどうぶつの配置がリセットされるから、それを見計らって各地のどうぶつを回って「あれ欲しいこれ欲しい」言われたものを集めて持って行って3回願い事を聞いたらそれで1ターンお終いでまた3時間後のリセットを待つ。延々とその繰り返し。

ただ、一応表向きは「どうぶつと仲良くなったら彼ら好みの家具を配置することでキャンプ地に遊びに来てもらえるようになるぞ!」って話なんですけど、呼び込む時だけ配置しておいて、実際にそのどうぶつが居着きはじめたらさっさと片付けて「釣った魚に餌はやらねえ」を地でいく闇展開なんですよね。

なにこれ、なんか笑顔で言ってることと行動がちがうくない?

飽きてきたというか、これ表向きのテーマにのっとってやっちゃアカンタイプのゲームなんじゃなかろうかという気がしてきました。

そんなわけで本スジの流れは後回しにして好き勝手プレイをやることに。とりあえずブレイキング・バッド好きとしては(アメリカドラマです)キャンピングカーの中身は麻薬製造工場であるべきなので、それっぽいボンベやドラム缶を並べて自分好みに仕立ててみる。

できればここにどうぶつを一匹軟禁状態にして麻薬製造のために働かせたいところですが、車に呼び込むこと自体不可能なようです。残念。

3時間ごとにどうぶつの相手をするだけの暮らしは退屈なので、キャンプ場の管理人ではなくて漁師として生きることに決めました。川や海のそばでひがな1日のんびりしながら獲物を狙うのが僕にとってのぶつ森プレイ。

捕れた獲物はバザーに出して、誰かが買いに来てくれるのを待ちます。期間限定のアイテムを手に入れるために使おうと思っていたチケットは、すべてバザーの出品可能数を増やすのために使い切りました。

こうして並べておくと、フレンド登録した人なんかが時折覗いてくれるのか、ピコピコーンと売れていくんですよね。3時間ごとにどうぶつの相手を繰り返すよりも、そっちの方がよほど楽しくなってます。

フレンドになった方が「○○が欲しい」と思った時に、真っ先に訪れるそんなお店でありたい。

そんな思いを胸に、こちらのIDで今日もよろず屋を開いております。どうぞご贔屓に。

...という塩梅で、このゲーム自体が楽しいのか楽しくないのかはちょっとわかりませんけど、僕はけっこう楽しんでます。

年末にかけて行われる増刷修正や改訂作業の詰めが先週末にどっと押し寄せまして、先週の土日は一時的にブースト状態で作業を行う必要があり、ともに仕事日となってしまいました。

幸い一時的にポンと忙しくなるだけでそこを抜ければあとはほとんど待ち状態です。当然月曜日も待ち状態。そんなわけで1日、陶芸教室から持ち帰っていたご飯茶碗をシャリシャリと削っていました。

最近の自分のパターンでは、

「ろくろの中心に器を設置→くるくる回しながらカンナで削る→完成」

というやり方で綺麗に仕上がるぞっていうのが定番になっています。ところが今回持って帰ってきたのって、「素焼きの器に作業時間をとられて、後回しにされてた削り待ちのご飯茶碗」なんですね。数週ほっといたもんでもうカチコチ。これ以上置いとくと手がつけられなくなると判断して持ち帰ったものだったのです。

そのためいつものやり方だと、ここまで固くなった粘土はカンナでも薄皮一枚ずつ削っていくのがせいぜいというところで、それ以上刃を食い込ませて削ろうとするとすぐに器が動いて、ろくろ中央からずれてしまいます。

といって、薄皮一枚ずつでは時間ばかりかかって、いつまでたっても完成しません。

しょうがないので次のような手順にしてみました。

「手でがっつりと器を持って、厚みを確認しながら1箇所ずつかきべらで粘土をえぐり取る→いい感じの厚さになったらろくろに据えて回転させながら削ることで表面をならす→水を多めに含ませたスポンジで表面を仕上げて細かい傷を消す」

元々先生なんかは手びねりではろくろをくるくるーっと回したりはしないんですよね。全体のバランスを見ながらゴリゴリ削っていくと先生の場合はそれで綺麗に仕上がっちゃう。当然早いし、細かい粘土クズが大量に出たりもしないから再利用も容易い。でも自分がそれを真似ると初期の頃の「味を言い訳にしたいびつな形の粘土細工」が出来上がるだけ...なはずだったんですけど...。

今回やってみたら案外綺麗にできました。しかも早い。

どうもここのところ綺麗な形状に仕上げることに注力していたせいか、ろくろ抜きでもそこそこバランスを取って削ることができるように、感覚が矯正されていたみたいです。ほんとかなあ。

このやり方で落ち着けるとかなり作業が早くなるので、次もちょっとこのやり方でやってみて様子をみよう。

ちなみに先週末の教室には、素焼き用の接着剤を持参して一応はペアマグカップの持ち手を補修してみました。でもあれ、接着剤でくっつけるというイメージよりもモルタルで固めるってイメージの方が近いものなのね。当然くっつけた周囲にはなんかペーストがはみ出まくって汚くなってるし。

どうもペアマグについては、失敗で終わりそうな予感です。

私の出す本はいつも発売日ギリギリまで表に出てこないことが通例で、予約受付なんてやってたことあったっけーというくらいにとんと記憶がないんですけども、今年は早くもAmazonに商品ページが出来上がってました。珍しい!発売日来月なのに!

昨年はITパスポート、基本情報技術者、応用情報技術者とそれぞれ1週おきくらいに発売日をずらしていました。やっぱりこう、同時だと色々大変とかあったわけですよね販売準備的に大人の事情として。

ところが今年はすべて同時発売。分厚い本だけに3冊同時にどーんと出して、3冊並べてどーんと売り場に飾ってもらえると嬉しいという気持ちはあったので...そうなるといいなあ...どうかなあ、そんな贅沢な陳列してくれる書店さんがあるといいですけども。

今は来月の発売に向けて、最後の詰めとなる校正作業をガシガシと進めているところです。カバーもまだ確定じゃなくて、上に載せてあるのはあくまでも仮。製品版では変更されている可能性がありますってやつです。

予約がいっぱい入ってくれると良い年の瀬を迎えることができそうなので、どうかよろしくお願いします。

所属する日本イラストレーション協会(Jilla)の副理事長さんから「今度Adobeに行って色々話してくるんだけど同行してみない?」とお誘いを受けたのは今月はじめのこと。Adobeの日本支社にはJAGDAに所属してた時も行ったことあったなー、でもやっぱり日本支社だと開発の生の声が聞けるわけじゃなかったしなーと思ってたらなんと本社の製品担当の人が来日していて、その方とお話するのだとか。何それすごい。

逆に恐れ多くて「自分なんかがそこに居ちゃっていいの?」という気持ちが湧いてきましたが、なかなかない社会勉強の機会なので、是非お願いしますとまざってきちゃいました。

当日の朝は、「通勤時間帯の東京のオフィス街って久しぶりだなあ」と懐かしみつつ、これからおしゃれクリエイター総本山の会社に乗り込むので、おしゃれコーヒーなどをたしなんでちょっと自分の気持ちのおしゃれレベルを上げてみたり。

なんでAdobeの偉い人が来日してるのかと思ったら、Adobe MAXってイベントが日本でも行われるようになってたんですね。合流したJillaの方によると、かなりタイトなスケジュールをやりくりして、「ここしかない」という空き時間に設けられた会合のようでした。ほんとそんなとこに居ていいのかしら(2度目)。

まあ主体はJillaの持ってるイラストレーターさんの統計情報で、あとはさらりと形ばかりの情報交換があって終わりかな。そう思っていたところ、これがかなり真剣に先方から質問をぶつけてくる場だったからビックリです。すごく得がたい貴重な時間になりました。

どのソフトで、どんなワークフローで、作業を行うか。

ワークフローの中で、昨今のiPadProとApplePencilはどのような役割を果たしているか。

なぜそのソフトを選んだのか。どこがキーポイントなのか。

私としてはタブレットとデスクトップをこのように連動させたいと思うがそれをどう感じるか。

クリスタはタブレットでもデスクトップまんまのUIだけどそれでいいのか...などなど。

中でも自分にとって大きなトピックが上のイラストに書いた「イラレのブラシ機能を使ってフリーハンドでイラストを描いてると言ったらすごく喜んでもらえた点」でした。こういう使い方をしてる人はまず見かけないので、Adobeとしても推奨する使い方ではないと思っていたのです。だからいつ切り捨てられてもおかしくないユーザーかなと。

反応を見る限り違いました。むしろそうやって使って欲しいのに、なかなか浸透してくれないのをもどかしく思ってたぐらいの感触で、とてもありがたかったです(向こうは英語だから勝手な想像ですけども)。

最後にこちらからも聞きたいことがあれば質問してくれと言ってもらえたので、前々から抱えていた「なんでイラレで線をなぞり直して変形させた時の選択状態を解除するかしないかの仕様をCC以降変えちゃったのよCSまでの仕様に戻してよ」という切実な思いを訴えてきました。こちらの日記にも書いた件です。

そしたらどうも認識していなかった仕様みたいで、「こう変わってるんです」といってもなかなかこれが伝わらない。認識してなかったということは理由なく変わってるわけで、じゃあバグと見なして改善される可能性があることなので、これについては「前の仕様じゃないとこんな風に困るんです」という動画を撮って後日送付する予定です。

もうね、これで変わらなかったとしても仕方がないのです。でも、ずっと「なんで!?」だった点を直接訴えかける機会がもらえたというのがすごく自分にとってはありがたい、貴重な時間で、それがとにかくうれしかったのでした。

去り際にAdobeオフィス入口で撮った写真にもその気持ちが出てまして、もうニッコニコ(右端)。本当に楽しい時間をありがとうございました。

検索

2017年11月

About 2017年11月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]