当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2016年10月 | メイン | 2016年12月 »

2016年11月

Bluetoothタッチペンの新製品 Adonit snapを提供いただきまして、ここ1週間ほど試してました。

従来のペン製品が「精度一本槍!」という品だったとすると、本製品は少し路線変更を図った品のように思えます。

なんといっても特筆すべきはその薄さ。ペン先が1.9mmなんですけど...

実はペンの厚み自体もそれと大差ないという作り。

しかもこのペラペラに薄い本体には磁石が組み込まれてまして、ペタンと鉄部分に貼りつくんですよ。iPhoneの裏にだってこれこの通り。

もっとも、iPhoneの場合はハッキリと「鉄!」って感じで貼りつくのは筐体の下の方なので、この写真の状態だと仮留め程度でさほどガッチリは貼りついてません。

Adonitロゴの入った鉄片シールが同梱されているので、それをケースや本体裏に貼り付けておけば、自分の好みのところへ「パチン」とくっつけることができるようになります。

と、こんな感じで初手からどう見ても「携帯性重視!」と思えて仕方がない製品です。そしたら当然試す相棒はiPadじゃなくてiPhoneなわけ。どんな風に使うだろう...とシチュエーションを考えてみると、おおなるほどとなったのがペンのサイドボタンでした。

これね。基本的には電源のオンオフボタンなんですけど、

このボタン、iPhoneとペンをペアリングさせた状態だと、カメラのシャッターボタンを兼ねるのです。

これが意外と便利で、「何か(参考にする)被写体を見つける」→「iPhoneを構えて、ペンを取り出した手でそのままシャッターを切る」→「写真を開いて、ペンでメモを書き入れる」という流れが実にスムーズ。がっつり何かを描く・作るというのではなく、画像を含めたメモの作成と共有にかなり最適な印象を受けました。

正直なところ、純粋なペン製品だとApplePencil一強にしかなり得ないだろうと思っていたので、この切り口の変化はうれしい。

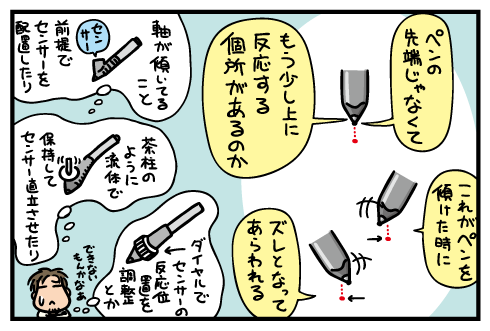

ただ残念なのはやっぱりペン先がずれちゃうこと。それも、ペンと手の下に隠れる方向へずれてしまうので、目で補正しようにもちょっと難しい。

このへん恐らくはセンサーの埋め込まれた位置が下のようになってるからなのかなと思うわけです。

試しにペンを手首側じゃなくて、前に突き出すように傾けて書くと、意外と苦もなく書けちゃったりするんですね。手の角度は苦しいですけどね。

これと同じ効果をペンの形状側でカバーしてくれれば、先の使い方とあわせて便利なのになー...などと思うのでした。

この路線が進んで、「Lightning充電ケーブル兼用ペン」とか「Lightning接続USBメモリ兼用ペン」とか、持ち歩く意義とペンの使いやすさを両立させた品が出てくるといいな。

あ、ところで。

だらだらと書いてますけど、実際に画面に描いてる写真が皆無なことに「ん?」と疑問を抱いた方もおられるんではないかなと思います。

いやー、色々試した後でどういう写真を撮るか決めようと思っててですね、今日の午前にまとめて撮ろうと決めてたんですけどね...。

今朝さわったら壊れてて。

サイドボタン押してもランプの付き方がおかしくてiPhoneにつなげられなくて今じゃボタン押してもうんともすんとも言わなくなってしまいました。

困ったもんです。

「釣りはマズメが大事だよ」とは前から知識としては持っていました。ただ、それを生かすのがめんどくさくて、いっつも釣りたい時に釣りに行ってたし、汐干狩の時以外は潮位表を見ることもしてませんでした。

ただ、今年のはじめにメバル師匠に教えてもらった時にも「潮とか時間は気にしないとダメよ」と言われて、実際それに従ってやったメバリングではバカスカ釣れたわけですよ。

そして最近の釣れなさ具合にはほとほと嫌気がさしてきてたので、危うく「もう釣りなんてやめよかな」と思う一歩手前まで来てたわけですよ。

これはもう、ちゃんと意識して釣らなきゃダメかなーと。

そんなわけで、いきなりすべて実践に移すのはまだめんどいから置いとくとして、釣れた時の潮との関係くらいはちゃんと分析してわかるようにしといた方がいいかな、と思いはじめました。そうやって統計とっていけば、ホームグラウンドの釣り場くらいは「今日はこういう日か」とわかるようになるでしょうからね。

さっそく実践とばかりに、先日の日曜日(大潮でした)の潮位表と、その中で釣れた時間帯とそうでない箇所をマークしたのが下の絵です。

到着した時は潮がちょうど引ききったあたりだったようです。その後潮が今度は満ち始めて、ある程度の動きができてから釣れ出したのかなー、ここはポイントを探してうろつき回ったおかげもあると思うので一概には言えないところです。ただ、完全に満ちて潮が止まったところでアタリもなくなっちゃったのは間違いない。

やっぱ潮は動いてないとダメなんだ。なるほど。

この潮の動きと、日の落ちる夕マズメの時間帯がちょうど被ると、魚の活性がとてもよくなって釣れる時間帯に入るらしいんですね。だからそういう日を狙って行くといいらしいんですよ。

こうやって見ると、この日ってそうだったんじゃないの...?

プロットしてみると見えなかったものが見えて案外楽しいので、次は釣りに行く前に潮位表を見て、計画と予想を立てて、そして実際にどうなったかを検証して遊んでみようと思います。

昨日の祝日に、またまた内房のN港へと釣り調査に行ってきました。

元々はカミさんと二人で用事を片付けに外出する予定だったんですが、その道中で「海釣り公園でアジサバがすごいらしい」という話になり、「じゃあ釣りに行きたい」とカミさんが言い出し、でも用事を片付けないわけにはいかないので、それをもうちょい近場で済ませられるように切り替えて、用事終了後に港を目指すようになったのです。

だから本当は海釣り公園に行く予定でした。でも閉園の時間に間に合いそうになかった。ぎりぎりまで最終目的地は保留にして、けっきょくたどり着いたのがN港だったというわけなのです。

そんなわけだから、「釣れる時間帯を狙って予測を立てて釣果と照らし合わせてみる」のは今回もまだ保留。

あいかわらずの、行ける時間帯に突っ込んでってみて出たとこ勝負で楽しむ釣り行でした。

日没直前から釣りはじめて、2時間弱やってた感じ。

夕マズメの時間帯になるだろうからその点は良かったんでしょうけど、潮の感じはちょうど満潮で潮が止まるあたりにぶち当たってしまって期待できない感じかな...という予想の元で釣り開始。仕掛けはこれがはじめてとなるトリックサビキってのでやってみました。

まったくの静穏を決め込む自分の竿に対して、カミさんの竿はなんかピクピクきてるらしい。でも上げると針がかりしなくて逃げられるの繰り返し。

「まあ釣れないだろうなあ」

なんか最近の思わしくない釣果がまだトラウマになってるのか、どうも釣れる気がしません。どうせ俺の竿にはアタリすら来ないだろうと思い込んでガシガシとオキアミを砕いてました。

そしたら私の竿。ぐいーんとしなって海へ持ってかれそうになってたみたい。

大慌てでカミさんがおさえたものの、もうお魚さんには逃げられた後でした。

「なんかいるんだねえ」

底から4巻きしたとこでアタリが来てたので、そこを集中的に攻めるとまたもやクククンとアタリが。

えいとあわせてみるとあっさりバレた。

んー...と引き続き4巻きして待つ。きた。糸をピーンと張り気味にして食い込んできた時に自然に針が刺さるように...とじっと待ってるとうまくかかったみたい。軽く巻き上げていくとククク...と感触が伝わってきたので、そこでもう1回強めにあわせてしっかり針が刺さったのを確認して一気にえいと抜き上げる。

「サバかな!?」と掴んだ魚体は先日も見たばっかりのご勇姿でした。セイゴさんだー。この間のよりでかい25cmサイズ。

ちょこちょこ来てたアタリはこいつだったんだねーとか談笑してたら今度はカミさんがヒット。さっきよりでかい。

「やったやったー」と釣り上げてハイテンションなカミさん。暗闇の中でぶらぶらしてる魚体は丸々太ってておいしそう。

「こりゃ脂の乗ったサバかな...?」と掴んでみたら...ボラでした。途端にカミさんテンションだだ下がり。

内房のボラは食う気しないのでリリース。臭くもないし綺麗でしたけどねー。

その後も釣れるのはボラばかり。30cmサイズが連発するので退屈はしないんですけど、食えない...いや食わないからちょっとねえ。

ってなあたりでタイムアップ。うーん、ボラに果たして潮の感じとか関係あったんだろうか。今ひとつよくわからん。

結局この日の釣果はセイゴさん一匹。サバとかアジとか釣りたかった。釣り公園の開園時間に間に合ってればなあ。

外房じゃなくて内房のこいつは刺身で食うにはちょいとためらいがあったので、この日の晩飯は塩焼きとなりました。

うーん、ハゼほどの感動はない...けどビールのおともには十分な味わい。ごちそうさまでした。

先月の下旬から使えるようになったiPhone7の電子マネー。

個人的にはSuicaさえ使えるようになればそれで良かったんですけど、JCBがQUICPayでえらく太っ腹なキャンペーンをやっておりまして(Apple Payを使ってもれなく10%キャッシュバックキャンペーン)、またぞろ貧乏性の虫がうずき出し、ここのところQUICPayをやたら使うようになってます。

なんと今はQUICPayでお会計すると、利用額の10%がキャッシュバックされちゃってくれちゃうのです。そりゃ使うだろ。

でね、わたくしApplePayのお会計って、次のような手順になると思ってたんですね。

「iPhoneのWallet画面を開く」

「使いたいカードを選ぶ」

「読み取り機にiPhoneをあてる」

「指紋認証する」

で、「めんどくせー...Suica以外は使わんなこれ」と思ってた。

実際はじめの方はそんな感じで使ってたんですけど、なーんかどうもうっかりあてた時にパッとカードが浮き出てきてないこれ?ということに何度目かで気付きまして。試しにと画面真っ暗なままのiPhone7を読み取り機にあててみたら、ふわっとデフォルト設定のカードが画面に出てくるじゃないですか。そのまま親指をホームボタンに乗っけたら支払完了。

あ、これ便利だ。

いつの間にか支払完了の時の「クイックペイ!」って声まで好ましく思うようになってたりして。ほんと我ながらチョロイ奴です。

ApplePayって「クレジットカードを電子化して持ち歩き可能にしたもの」だと思ってたんですけど、どっちかというとこれ、「指紋認証に紐付いた決済手段をどこでも使えるようにするもの」ですね。iPhoneが携帯用生体認証端末と化すのが主体。

だから6シリーズで指紋認証をさらに高速化させたりしてたのかあ...確かに5sまでの速度だとこの快適な決済は無理だわ...とか勝手に得心したりもして。

iPhone7、楽しいです。

うちのMOTO GUZZI V7には、ホンダ純正部品を流用してグリップヒーターをつけてます。グリップが缶コーヒーみたいにあったかくなってくれる嬉しアイテムで、冬の必需品。前車のCB1300SFでも1個前の型のをつけて重宝していたので、「こりゃもう手放せない」と新車購入時に最初からつけてもらってました。

1個前の型の奴は少しグリップが太くなるのでちょっと野暮ったい印象だったんですけど、今の型のはすっきりスマートな作りでしてね。標準のグリップと比べても太くならないんですよ。これがすっきりした車体のV7にも合うと思ってこの型にしてもらったんですね。

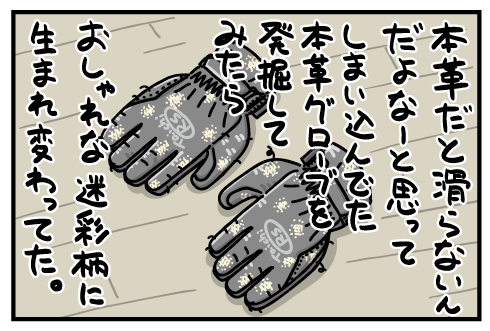

ところが久しぶりに冬グローブで乗ってみたら、これがあなたツルツル滑る。

「怖い」ってのは言い過ぎですけど、単純に楽しくない。だって握りをリラックスさせたらするんと滑ってアクセル戻っちゃうんだもん。意識して握りこんだら当然力が入りすぎになって動きがスポイルされる。

あれー?昨冬まではこんなことなかったよね?

気になってググってみたら、同じように「滑る」と書いてる症例が目白押し。どうもグリップを細身にしてやるためにゴムが薄く固くなってるみたいで、それが経年劣化するにつれて「滑る」という結果につながってる様子です。グリップヒーターの効力を最大限に発揮するためには、グリップに凸凹を持たせず手の平との接地面を増やす必要があるだろうから、その形状もマイナス方向に働いてるんでしょう。

確かにグリップを見ると、硬化したタイヤ表面に似た感じの印象を受けるんですよね...。

夏場は決まって薄手の革手袋をしていたので、それだと滑らないんでしょう。全然この状態に気付きませんでした。

冬グローブに替えてファブリック地の表面生地になるとまあ滑る滑る。

グローブ新調するにしても、どれなら滑らないものか...困ったなあ。手持ちのグローブに、なんか滑り止めスプレーでもぶっかけて回避できないものかとお悩み中です。

2Dソフトの動作にグラフィックボードの性能は(すでに十分過ぎて)影響を及ぼさない。今となっては過去の常識になりつつあるのがこのお約束です。

特に自分が一番利用しているAdobe Illustratorというソフトでは、2014年度版からGPUによるレンダリング機能が採用されて、以降2015、2017とブラッシュアップが進められている...みたいです。

みたいというのも、自分のパソコンに挿さってるグラフィックボードは非力過ぎて、今ひとつこれが体感できないからなんですよね。

毎年毎年「パフォーマンスアップしました!」的なことがうたわれてるんだけど、どうにもうちではそれより前のCS6とか使って作業した方が快適なんですよ。

ここで用いられているのが「NV Path Rendering」というテクノロジ。グラフィックチップメーカーであるNVidiaが推し進めているものです。

実は今月Adobeのサブスクリプション年間契約が更新期限なもんで、これを継続するかどうか悩んでまして。なんせ一番自分にとって最も重要なIllustratorは昔々のサブスクリプション契約に切り替わる前のバージョンの方が快適だし、今後もそれが変わるようには思えない。なのに毎月5千円も払って継続するか...いやしないよな。

ただその結論を出す前に、一度は最新のボードで最新のIllustratorの挙動を確かめてみたいとは思っていたのです。

どうせ液タブやメインディスプレイにも4K解像度の波が押し寄せてきてるから、今使っているグラフィックボードだと早晩物足りなくなるのは確実。ならここで買い替えても無駄はないだろと。

そしたらちょうど狙ってたグレードの品が安売りされてたので、えいとネットでポチりました。購入したのはMSIの『GEFORCE GTX1060 ARMOR 6G OCV1』という品。27,800円でした。

さっそくメインマシンのフタを開けて、これまで使っていたものを引っこ抜きます。並べてみたらサイズが違いすぎて笑えてくる。

「でかいなあ...」と思ったものの、筐体はそれ以上にでかくてあっさり飲み込んでくれました。ぜんぜん余裕。

ただ、SATAのポートとはうっすら干渉しちゃってますね。これ、縦に挿すタイプのポートだったらアウトだったなあ。

でっかいファンが2個くっついてますけど、普段はゆるゆる回ってるだけだし、アイドリング時などの低音時には停止するセミファンレス仕様なので、見た目のゴツさに反して使用中は実に存在感がないです。すんごく静か。

で、肝心のIllustratorはというと...。

速くは...なってるのか...な?

速いは速いんですよ、画面のパンとかズームインアウト時に、最初にちょこっとひっかかる感じだったのがなくて全面的にスムーズになった...気がします。

ただ、自分が一番求めたいのは「ブラシで描画した時の描き心地(レスポンス)」なので、それはちょこっとさわっただけだと確信を得るまではいかないんですよね。やっぱり実際の原稿データで実作業さながらに使ってみないと難しそうです。

やっぱりCS6かなあ。CC以降は基本的な部分で、自分にとってはすごく改悪仕様に変えられちゃってる上に、グラフィックボード換えてもこの程度ならなあ。

うーん、Adobeのサブスクリプションどうしよう。

ケータイまわりで最近目にすることが増えてきたMVNO。ドコモauソフトバンクという3大キャリアに回線を卸してもらって、それを又貸しすることでサービスを行う格安ケータイキャリアさんですね。

自分も9月の末にそれまで使っていたauの2年縛りが切れたので、格安SIMキャリアに乗り換えて使ってます。mineoってとこ。とりあえず自分1人が乗り換えてみて、快適そうなら家族の回線を全部まとめてこっちに移しちゃおうという計画でした。

ケータイというとどうしても生活に密着するものですから、安かろう悪かろうでは具合が悪いものです。一応評判を調べてみて、mineoだとそう悪いことにはならなさそう...と判断はしたんですけど不安は残ります。

だからとりあえず自分だけテストして...ってなったんですけどね。

ところがこれが意外と快適で、むしろ3大キャリアよりいいやん!と思うこと目白押し。それで、家族も2年縛りが解けたタイミングで全員移行を決めました。

まず真っ先に不安だったのが回線の実効速度。どうしても「又貸し」サービスである以上、3大キャリアよりも細い回線に多くのユーザーをぶち込むことになっているはず。それじゃあ回線が混み合っちゃって、本来の速度が出ないこともおおいに有り得ます。これが一番怖い。

ところがこれについては、そもそもうちみたいな田舎で気にすることもなかったのか、まったく杞憂に終わりました。常時10Mbps以上で利用できて、40Mbps以上という速度を叩き出すことも別段珍しくありません。めちゃ快適。

au時代は1人4,000円前後だったケータイ代は、mineoに移ることで1人1,700円程度にまで下がります。具体的には大人2人が月3GB契約で1,731円。娘については電話番号なくてもいいだろってことで、データ通信オンリー1GB契約で867円。

あわせると3人で合計4,329円。だいたいau時代の...あ、ちがう、複数回線割引が入るから、4,179円だ。

au時代の1人分の料金より安い!すばらしい!

それでいて、各種手続きがWeb上でのやり取りだけで済むし、サイトに行けばチャットですぐ質問に答えてもらえるし、会員画面使いやすいし、領収書は2年前までさかのぼって印刷できる(これ、フリーランスにはすごく助かるんです)。ユーザー間でパケットを融通しあえるオフィシャルなコミュニティまであるから、パケット足りなきゃそっからもらってくればいいという至れり尽くせりさ。

安かろう悪かろうどころか、なんで3大キャリアの管理画面ってあんなにも使いづらいのか...と不思議になってしまうレベル。いや、まじでなんでなんだろう、mineo快適すぎるんだけど。

安いし、使い易いし、速度も十分速いしってことで大満足です。移ってよかった。

MVNOというとどうしても「SIMフリー端末でないと」と思いがちなんですけど、今はその縛りもないんですよね。娘のiPhone5Cなんかもauでもらってきたのをそのまま移行できるので、通信費だけ削減することができてとても助かりました。

あ、もしこれからmineoを契約しようとする人がいましたら、Amazonで『mineoエントリーパッケージ』ってのを買って申込みすると、通常かかる事務手数料3,000円が不要になるので、そっちがオススメ。

あと、紹介キャンペーンというのもやってます。

これ経由で申込みした場合は紹介した人された人の双方にAmazon商品券1,000円がプレゼントされるので、よろしければご利用ください。

「mineo紹介キャンペーン」

http://mineo.jp/syokai/?jrp=syokai&kyb=U6H2C2B2H7

あれー、こんなカワイイ水玉模様あったっけー...とか言ってる場合じゃない、カビですね。見事にカビまくってました。

さすがに10年近く箱の中で熟成させてたらこうなるよなあ。

なんでこんなグローブをひっぱり出してきてるかというと、先日書いた『Honda純正 スポーツ・グリップヒーターの落とし穴』の一件です。

本革グローブなら滑らないと思うんだけど、今現在パッと思いつくような買い替え候補のグローブはない。多分それなりのものを選ぶと1万円超えてきちゃうだろうし、それもきびしい。さらに言えばもともと欲しかったわけでもないのにその出費は何か悔しい。

そんなわけで、なんかなかったっけ?とバイク用品箱をひっくり返してみたのです。そしたら、このグローブが出てきましたよと。

とりあえず表面を軽く拭いたら水玉模様は落ちてくれたので、そのまま外に吊して天日干しにしました。紫外線消毒ってやつです。お日さまは万能なんですよ。多分。

試運転は1日干した翌日のこと。案の定グリップもまったく滑る気配がありません。じゃあ復活させますかとミンクオイルを塗りたくって、ゴワついた質感も落ちついて、そしたらまあ「使ってもいいかな」って状態に戻りました。

ただ、こいつを退役させてたのは退役させてたなりの理由があるわけでしてね。

RS Taichiというとこのグローブなんですけど、どうもこのメーカーと自分の手は相性が悪いらしいのです。サイズが微妙にあわない。Mを選べば微妙に小さいし、Lを選べばこれも微妙に大きすぎる。微妙に...というのがまたミソで、店頭だとジャストフィットに感じるんですよ。でも買ってきてしばらく使ってると「あれ?」って気付く絶妙で巧妙な微妙さ加減。何種類か買ってみたけど、いつも同じ。

KomineとかHenlyBeginsのだとMでジャストフィットなんですけどねえ。

とはいえ微妙にあわないけど微妙に使えないことはないので、これで今年の冬は乗り切りながら、良いグローブとの出会いを待ちたいと思います。

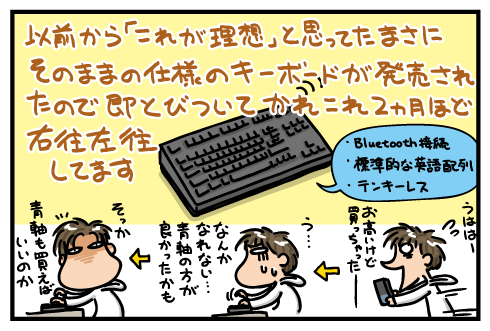

先日Bluetoothキーボードを買いまして。キースイッチに定評のあるパーツを使って、タッチのすぐれた英語配列キーボード。待ちに待った品でさっそく食いついたんですけど、どうもチャタリングやキーが押しっぱなしになる現象が多発して様子見を続ける羽目に陥っています。

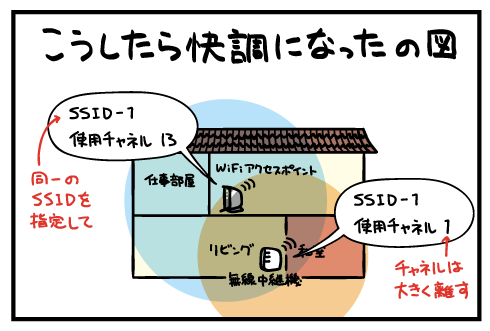

このキーボードについては多分また詳しく書くと思うんですけど、要はそこで「Bluetoothと無線LANの混線」についてあれやこれやと対処し続けてたわけですよ。で、ふと気付いたのが上のイラスト。

数年前まで自宅に仕事場を設けていたので、宅内の無線LAN環境はそこを中心として組まれていました。

そうすると、対角線上で一番遠い部屋となる1Fの和室がどうも電波の入りが悪いんですよね。まあ、あんまり使う部屋じゃないしいいか...と見ないふりをしてるんですけど、たまにテレビやゲーム機なんかを和室でネットにつなぎたくなることがあるのです。つい先日もそんなことがありまして。できれば和室に置いたテレビにChromecastをつなぎたい...。

もちろん、最初の頃にいろいろ対処も考えました。まずまっさきにやったのが中継機を置くこと。

電波を増幅してつなぎやすくするのが中継機ですから、なるべく電波が減衰する前に置いた方がいいかなと思ってリビングに置いたところ、リビングで無線LANが混信してしまってとんでもないことに。アクセスポイントは掴んで無線LANはつながってることになるんだけども、いざ通信しようとしてもパケットが流れてこない。どうも1Fに置いた中継機と2Fに置いてるアクセスポイントを区別できてない様子で、両方の電波が強く重なるところだと全然まともに通信できやしない。

一番利用するリビングでこれは困ります。

よく考えたら、家を建てる時にLAN配線は各部屋に張り巡らせておいたんです。だから中継させるんじゃなくて、そもそもアクセスポイントを複数置いてやって、それぞれの間をローミング(自動的に接続を切り替える)してくれればそれが一番じゃないの?と気づき、1Fのアクセスポイントを中継機ではなくアクセスポイントとして働かせてみるもこれも同じ結末に。

どうも電波が重なってる部分がうまくいきません。

...てところでめんどくさくなって放置してたんですよ。まったく別のSSIDを設定してやれば普通に動くので、それでしばらく稼働させてたんだけど、なんか美しくないよなーってことで片付けちゃった。どうせそんなに要求度高くないしって。

これが数年ほど前のこと。

で、話は冒頭の「ふとひらめいて」に戻るわけです。「Bluetoothと無線LANの混信かー、明確に互いのチャネルが切り分けられれば回避できそうだけどなー、Bluetoothってそんなことできたっけー」と考えてて「あっ!」と。

電波が強く重なるとこで混信してたのって、チャネルが隣接しすぎてたとかじゃね?と。

思いついたら即実践ってことで、帰宅したらすぐさま昔使ってた中継機をひっぱり出してきて、SSIDとチャネル番号を見直して設置してみました。

リビングでの混信は皆無。和室に移動しても特に大きく回線速度が落ちるようなことはありません。

和室のテレビにChromecastをつないでみたところ、これもスムーズにネットを掴んでdTVのビデオ配信も実に高画質。一見同じSSIDにつながってるんだけど、リビングに移動して中継機の状況を見ると1台だけ子機がぶら下がってます。これが多分Chromecastなんでしょう。

考えてみたら当たり前なんだけど、「ローミングさせる時は同一SSIDを指定する」までしか認識してなくて「チャネルを離す」という意識はありませんでした。というか、そもそも無線LANのチャネルは5チャネル以上離して設置するのがローミングの有無に関わらずセオリーだったみたい。

もう隣近所からの漏れ電波で溢れかえってて、空きチャネル探すなんて無理とか思ってたから、余計にその点が頭から抜け落ちてたんだなあ。

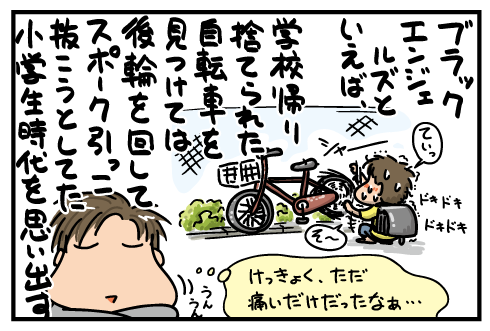

「外道があ~」とか「こ、この畜生め~」とか「地獄に落ちろ~」とか、素敵な言葉が脳裏に焼き付いて離れない僕らの青春コミック『ブラック・エンジェルズ』が、AmazonのKindle電子書籍で1冊11円になってました。全巻セットで20冊買っても220円。

そりゃ買うだろ。

ってことで、ノータイムで購入ボタンをポチリ。手持ちのiPad Proに全冊ダウンロードしてほくほくしています。

テレビ時代劇の『必殺』シリーズが熱烈にヒットしていたあの時代。自分はアニメ漫画少年だったのでそちらはぜんぜん知らなくて、このブラック・エンジェルズの方に大ハマリしていました。

主人公はドロップハンドルの速そうな自転車に乗ってるんですよ。で、許せない奴が出てくるとそのホイールをシャーっと手で回すわけです。んでもって「ピキーン」とか言わせながらスポークを引っこ抜くんです。

え?それで何するの?

やだなあ、刺してブッコロスに決まってるじゃないですか。引っこ抜いたスポークを首とか耳とか脳天にぶっ刺して地獄に落とすんですよ。

なんでわざわざスポーク?とか、ナイフでいいんじゃ...?とか野暮なことは言わない。だってこの「ピキーン」とスポーク引っこ抜くとこがかっこよくてクライマックスなんですもん。

だから当然のように真似をしたい小学生でした。

ホイールを全力でシャーっと回してね、そこに手を突っ込...めないんですよね怖くて。でも真似したい。やるぞ、やるぞ、とか思いながら、確か何回か回転が落ちてゆる~くなってきた時に突っ込んだんだったかな。

ピキーンって。

いやもう、ピキーンってきますよね。めっちゃ痛いの。むしろボキーンとか言ってへし折れそうな感じ。

当然スポークが取れるはずもないんですけど、おバカな自分は「スポーツ自転車じゃないと取れないんだ」と思い込み、いつかあの細身の車輪からスポークを引っこ抜いてやるぜ...と誓った気がするんですけど、その後のガンダムブーム到来とともにすべてを忘れ去ったのでした。

先日、いただいたコメントに返信書いてたらエラー画面になって初めて気付きました。でも書き込みはできてるんですよ。その後書き込み結果を表示しようとするあたりで落ちてる。

なので「あれ?エラーになっちゃった」と思って再度書き込むと同じ内容が延々投稿される羽目に...。

道理で最近二重書き込みになってることが増えていたわけです。なんだそっか。ごめんなさい。

コメント投稿部分のスクリプトを特にいじった覚えもないので「何が原因かな-」とググってみたら出てきたのがこのへんの話。

「MTコメントの500エラー」@ RENZ Inc. feed

「MT3.2 コメントが500エラーで投稿できない」@ sorarium

確かにブログの設定画面開いて、コメントとトラックバックの通知機能を切ってみるとエラーが出なくなりました。無事書き込みが完了して、その結果が反映された記事画面を開いてくれます。

でもなんか釈然としない。なんで今さらこんなところでエラーが出てるんだろう。

要するに通知の部分で何かエラーが発生してるわけです。

通知といったら、管理者に「投稿あったよ」とメールを送る部分です。

なんかそれが記憶の隅にひっかかります...。

あ、スパム増えてきたからWeb管理者のメールアドレス変えたんだったわそういえば。

つまり今は存在しないアドレスとなった旧管理者メアドに通知メールを送ろうとして、そこで不達エラーが出ちゃった時にMovableType側がええ感じに処理を流してくれず落っこちちゃってるっぽい。

そんな風に予測を立てて、管理者のメールアドレスを変更した新しいものに設定し直し、コメントの通知機能については元通り通知が飛ぶように戻して再度書き込みテスト。無事に書き込み完了しました。やった、ビンゴだ。

というわけで、せっかく書き込んでいただいたのにエラー画面になっちゃった方がいましたら申し訳ありませんでした。もう今は大丈夫だと思います。

昨日東京へ出る用事があったので、アキバに立ち寄ったところ、ソフマップでこのchromecastが「いっしょに何か買ってくれたら3,000円引き!」とかいうセールをやっていたので2台買ってきちゃいました。1個1,980円。

chromecastというのはGoogleが販売しているTVストリーミングデバイスです。ちっこい筐体にHDMIケーブルがくっついてて、これをテレビにつなぐとネット経由の映像サービスが利用可能になる品。huluとかdTVとかNETFLIXとか、ああいうのが使えると思っていただけるといいです。

特にAndroidスマホとこれを組み合わせると最強...なんだけど、自分が使ってるのはiPhoneだから関係ない。興味のある方は詳しくググってみて下さい。

で、このchromecast。以前dTVという映像サービスへの加入を検討した時に1台買って便利に使っていたのです。だから機会があればもう1台くらいあってもいいなーって思ってたんですよね。そしたら思いのほか安いとこに遭遇しちゃったので、勢い余って1台どころか2台買ってきちゃったってわけなのでした。

もとから持っていたものとあわせて計3台。こんな感じで使おうかなーと思ってます。

大阪に帰省する時なんか高速道路を長時間走ることになるので、chromecastを車のモニタにつないでるといいんですよね。出発前にDVDを借りてきたりしなくても、iPhoneのテザリングでネットにつなげば見たいドラマや映画がなんぼでも流し放題。大阪一往復する間に連続ものドラマ一気見で車内は感動のるつぼ。すごい!

...にしても、合計3台はやっぱりいらなかったかな。寝室のテレビなんてほぼ使わないし。

安いとなるとすぐパクついちゃうのは、自分の悪いクセであります。

ずーっとこういう仕様のキーボードを待ち望んでたんですよ。なぜかBluetooth接続というとコンパクトさ有線で変則的な配列のものばかり。しかもテンキーつきのフルキーボードでならあるのに、テンキーレスだけがどうしても出てくれない。

なぜだああああああああああ...と思っていたので、9月にこれが発売された時は即座に飛びつきました。

あ、「即座に」ってのは嘘です。ちょっとためらった。だってお高いんだもん。当時使っていた黒軸のキーボードもダメになったスイッチを付け替えたりして現役バリバリだったし。

でも買いましてね、「今度はストンストンとスムーズな打鍵感が気持ちいい赤軸にしよう!」ってずっと決めてたのもあって、赤軸タイプのものを購入したんです。

あ、赤軸とか黒軸ってのはあれね、キーボードに使われているスイッチの種類で、色によって感触が違ってるんですよ。

こんな感じにキーキャップをはずすと出てくるスイッチに色がついてるわけです。

で、まあ、なんでこのスイッチが青いのかというと。

実は赤軸と青軸の2台を買っちゃったりなんかしてたりして...。

1個でもクソ高いのに2個...。

赤軸版を買って使っていると、どうもキーの感触が柔らかすぎて馴染めないところがあったのです。それでもしばらくすればなれるかなーって思ったものの、これがどうもしっくりくるところまでいかない。せっかくお高い金額出したんだから、そのオチは納得がいかない。新しいキーボードの素晴らしさに打ち震えたい。

そんな折り、ふと東京に出る用事があったので店頭で他の軸も試してみたら、青軸が昔の印象よりもがっちりしててなんだかとても打ち心地がよろしい。あれ実はこれが一番じゃないの?と思うと止まりませんでした。

でも不思議なもんで、家でタイプしてみると、新品で部品がなじんでないせいか、これまた店頭とはタッチが微妙に異なるんですよね。

気に入った方を残して他方を売り払えばさほど手痛い出費にはならんと思ったはずが、なかなかどっちがいいと決めきれない。決めきれないどころか、「いやこれ実は今まで使ってた黒軸タイプが一番バランス取れてていいんじゃね?」とさらに3台目をにおわす気配すら...。

普段だともう少し自制がきくんですけど、本当にこの仕様のキーボードを待ちに待っていただけに、「とことん気に入った品をゲットしたい」気持ちが抑えられないんですよね。この手の品はあっさり製造終わって廃盤になる確率もかなり高いし。

そう考えると予備としてこのまま持ち続けるという選択肢もありなんではないかという気すらしてきます。そんだけ待ち望んでた。キーボードだけは職業柄こだわりたいという気持ちもその思いに拍車を掛けます。

そういえばこのキーボードは、CapsLockキーをディップスイッチでCtrlキーに変更できるようになっていて、そのための替えキーキャップも付属しています。ところが青軸もそうしようと思ってキーを付け替えてみるとなんかしっくりこない。小指を伸ばした時に1mmぐらいキー面が高い気がする。

そう思って部品を赤軸と比べてみたら、実際キーキャップの形状がちがってて少し高くなってました。

左から赤軸の替えCtrlキー、青軸の替えCtrlキー、青軸のCapsLockキーになります。

こんなの赤軸と青軸両方買ったから気付いたけど、そうじゃなかったら気付かんわなあ。

上から見るとこんな感じ。

キーの反り返る角度が違うので、どうもまったく別の製品用が混入しちゃってたみたいですね。

あー、それにしてもどっちを残そう...。

おやおや風邪かな。そう思ってはや数日。悪くもならなけりゃ、良くもならないまま数日が経過しています。

なんだろう、風邪かと思ったらそうじゃない、そんな症状の出方にはなにか既視感のようなものがありますが、まさかそんなことはないだろうと半ば絶望感のようなものを抱きつつ、いやちがうそうじゃないとブツブツ念仏のように唱えています。

はやく発熱しないかなあ。そしたら風邪で決定なのに。

花粉症になるのは春先だけでじゅうぶんです。

どうか神様お願い、あれは春先だけの風物詩だと言って下さい。

根が貧相なもので、しょうがの臭い混ぜられたら全部しょうが焼きですわ。

根が貧相なもので、しょうがの臭い混ぜられたら全部しょうが焼きですわ。

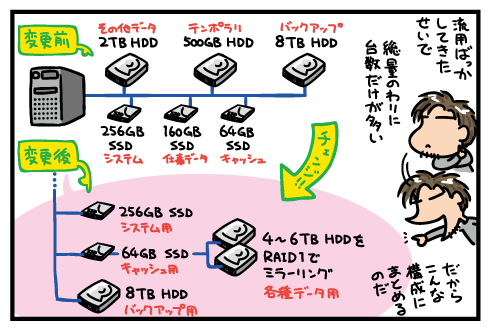

うちは不思議とHDDがあまり壊れません。なので高速なSSDに買い換えたり足りなくなった容量を継ぎ足したりしていると、つい中途半端なディスクがパソコンの中に溢れかえっていくことになりがちです。

そんな中、昨年珍しく4TBのHDDが壊れやがりまして。それでも押し入れに余らせていたのを追加したら何とか間に合ってはいたんですけども、どうしてもディスクが細切れになる分、使い勝手は落ちていました。仕事も一段落したしそろそろスッキリさせたいなーと思って、「4TBクラスのものを2台買って、それをミラーリングさせて安全性を保ちつつ、データディスクをそこ1個にまとめたい」なんて考えてたんですね。

それで、なんか特価品が出てきたら実行に移そう...と思って心の保留箱に放り込んでおいたわけです。

そしたら先日、ポイントがざくざくたまるのでよく利用しているJust MyShopで東芝製の5TB HDDが特価になって出てきた。額面自体は普通の安さなんだけど、ポイント値引きでそっから5,000円減額できて、さらにポイントが12,000円以上つくとか増量しまくってるので、差引で考えると実質8千円台で買えてしまうという超お値打ち品。

東芝のこれだと確か中身は7200回転の高速なやつが入っていたはず...。

ってことで買っちゃいました。2台。

前述のようなことをやりたいので、もちろん外付けに用はなくて、ケースをバラして中のHDDを取り出すつもりです。それだと保証がなくなるから、本当はあまり得とは言えないんですよね。でもこの値段だったらアリかも...ってのと、実はもうひとつやりたいことがあったのです。

iPadProに自宅からリモート送信してるテレビチューナーが1個ありまして、これにHDDつなげて録画できるようにしたいなって思ってたんですよ。あまり多用はしないから一時的に使える程度のサイズがあればいい。あとリビングのテレビも同じく録画できるようにしたい。こっちはそれなりのサイズが欲しい。そう思ってたんですよね。

今回ディスクを整理して余ることになるやつらを流用すれば、ちょうど2台分それができちゃうやん...と。

分解の手順についてはこちらに先駆者の方が記録を残してくれていました。ありがたい!!

→ HDDの分解・データ復旧方法 東芝 CANVIO HD-EA/EB/EDシリーズ

「(分解の)難易度は5(5段階で1が最も簡単、5が最も難しい)」「ツメを壊さずに分解することは不可能」という記述が非常に気になりますけど、分解写真見る限りは多分大丈夫、なんとかなるはず。再利用もきっとできるできる。

とか気楽に構えて、いざ分解に取りかかることにしたのでした。

(後編につづく)

というわけで、昨日書いた記事の続き。東芝製の外付けHDD (CANVIO HD-ED50TK)を2個買ってきて、バラして出して戻して再利用するんですよという計画の実施編です。

ケースをバラす小道具には色んなものが考えられますけど、「細くて薄くて頑丈」だからといってマイナスドライバでこじってしまうとケースが傷だらけになり再利用が厳しくなってしまいます。

ここはケースと同じプラスチックで出来てる内装はがしさんにご登場いただきましょう。カー用品店なんかに行くと良く売ってます。高いものじゃないので、1本持ってると色々使えて便利ですよ。

では外付けHDDの合わせ目っぽいところにこいつを突っ込んでみましょう。ぐりぐり。

ぱっと見では合わせ目がわからないくらい綺麗にはまってるケースなんですけど、少し力を入れて押し込むと隙間が空いて「ここかー」とはっきりわかりました。

そのまま軽く突っ込んで内装はがしをゆっくり左右に回転させて爪のひっかかり具合を確認します。

「ぱきっ」という感触がきたらそこの爪がはずれた証拠なので横にずらしてまたぐりぐり。

ある程度の力を入れても外れないようならそこはまだ外す順番じゃないんだと受け止めて、突っ込みやすいとこから順にぐりぐりしていきます。特にケース正面側に関してはあまり突っ込むべきじゃないみたい。

排気スリットが空いてある方の側面と後面をぐりぐり開いていけば4面のうちの2面を外して上に開いてくるので、残りの2面はそうなってから上や前後左右にずらしてやると「ぱきり」という音とともに外れてくれます。

やったー、中のHDDさんとご対面。

中身はMD04ACA500という型番のモデルでした。

7200回転 SATA600規格のもので、だいたいGB単価が3円ちょい。これが8千円台で手に入ったとすれば、約半値でゲットできたことになります。

このHDDとガワとなるケースは特に何かで留まっているわけじゃありません。そのまま取り出せます。

こんな風に3つに分かれました。

続いてはHDDにくっついてる余計なものを取っ払いにかかります。まずは横についてるネジを4本外しましょう。

続いては裏に留めてあるネジを2本。これでHDD周囲を包む鉄パーツが取り外せます。

HDD本体には基板がささってます。

これは単にSATAポートと電源ポートにささって留まってるだけなので、普通に引っこ抜いてやれば良し。

というわけでこうなりました。無事HDDさんの取り出し完了。後はこれをパソコン本体に内蔵してやるだけです。

HDDを流用するってだけならここで作業終了。良かった良かった。

...と、ここまでは言うならば最低限のノルマ。成功と言うためには、さらに続けて空になったケースが流用できなきゃいけません。

ってなわけで、バラしたケースの残骸を見てみる。うーん、ちょっと爪が折れちゃってるかな?

赤く丸したところが、「もげている」とは言わないまでもかなり危ない状態にまでちぎれかけてますね。でもよーく見てみたらこの爪、かえしが付いてないんですよ。あれ?ってことは爪じゃないんじゃねこれ。

そのままぐるりと中の構造を見て行くと、「僕が爪です」と主張するかえしの部分があちこちに見つかりました。

噛み合う側のケースをあわせてみると、確かにその爪と嵌合するよう開口部分が設けられています。

どうもさっきの「折れたと思った爪」の部分は、ケースを噛み合わせた時にずれなくさせるためのガイドというか、簡単に爪が外れないようにするための抑えの役割をしてるっぽい。

じゃあ、元通りケースをパチンとはめ込むのには問題ないな!

そのように判断したので、今度は逆にパソコン本体から不要になる予定のHDDを引っこ抜いてくる。

こちら、この度不要になりました2TBさんです。また東芝ですね。どんだけ東芝好きなのよって話ですね。

さっきまでと逆の手順でテキパキ組み立ててケースの中におさまっていただきました。

フタを閉めてから「あれ?動かない」ってなると困るので、この状態でいったんパソコンに接続して動作チェック。

USB3.0接続で無事認識して、そこそこ想定通りの速度も出ている様子です。

そんではフタをして、今後は録画用外付けHDDさんとして余生を過ごしていただきましょう。

同じようにして500GBの余りHDDも組み上げたので、自宅へ持ち帰った時にどっちがどっち用かわかんなくなって困らないように、テープを貼って中の容量をメモ書きしておきます。実に繊細な仕事っぷり。

フタをした時の衝撃でへんなことになってないか、あらためてパソコンと接続チェック。

周囲はツヤツヤの鏡面仕上げになってるんですけど、そこも含めてどこにもいっさい傷なんてありません。

意外と簡単で涙目にならずに済みました。良かった良かった。

来月刊行予定の『キタミ式イラストIT塾 応用情報技術者編』も、いよいよ作業の終わりが見えてきました。

すでに本文はすべて入稿済みで、それがレイアウトされて出てきた初校チェックは1回終わり、監修者さんからの指摘も反映完了。カバーイラストもこっちで現状進められるものはすべて投げ終わってる。

というわけで、残す大きな作業は練習問題ページの差し込みとその内容のチェック。

今週は、ずっとこれにかかり切りになっていました。

練習問題については別の方の作業となるので、本来なら実作業っていうのはほぼなくて、差し込んでもらった問題部分の誤字脱字チェックをする程度で終了のはず...なんですけど、キタミ式の場合自分が無駄にこだわっちゃってる部分がありまして。

というのも、基本的にこういう「勉強のためのテキスト」は、なるべく一度に学ぶべき内容についてはページを跨がせず、一覧して読み解けるようにしたいという決まりが自分の中にあるのです。だから本文のページレイアウトも自分でやるし、どの位置でページが切り替わるかも自分で決めるし、見開きにする箇所だって決まってます。

解説書でページをまたいじゃうと、いちいちページを持ってその表裏を前後しながら読み解くみたいなことを強いられたりするから、あれが自分はとても嫌なのです。

そもそも漫画描く時であれば「見開き位置にこだわる」なんて当然のことなんですけどね。解説書だと「流し込んでみて、いいように調整する」方が主流なのかな。あのやり方は、いまだに自分は慣れません。

というわけでそのこだわりを満たすために、編集さんが良いように調整して入れ込んでくれた練習問題ページの内容チェックはもちろんとして、その位置と枚数を確認して、本文の見開き位置に与えている影響が本当に問題ないかも同時にチェックしてかなきゃアカンわけです。さすがに800ページ以上の量ともなると(まだ最終的なページ数はわかってない)頭の中でチェックするのはほぼ無理なので、初校チェックで使ったPDFを小さく印刷して、それを裁断機でバラして、細切れになったページをパズルのように並べ替えながら作業を進めてます。

これが地味にめんどくさい...。

けどやっとこれにも終わりが見えました。今日のノルマが無事達成できれば1回目のチェックもそれですべて完了です。

これでページ構成がしっかり固まっちゃえば、以降の2回目3回目のチェックなんて、一気にえいやと片付けてしまえる分量でしかないですもんね。あとちょっと!

とか言ってる横で、ITパスポート編の作業も基本情報技術者編の作業も並行して進んでいるので自分を含めて関係者みんながけっこうてんやわんや状態にあるような...。

例年以上にせわしい師走となりそうな予感がしています。

テレビの「HDMI1 HDMI2」とか端子に書いてある説明書きが読めないんですよね。近付くとボケるし、離れると小さすぎて視認できない。こうやって人は配線を苦手になって行くんだなと。

しかしいきなり来るんですね、老眼...。

そういえば先日、出入りしている陶芸教室の人に年齢を言ったら驚かれました。人としての重みが欠けたまま歳をとり続けているからだと思います...。

検索

2016年11月

About 2016年11月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]