当サイトは移転しました。現在は https://oiio.jp にて更新を続けています。

« 2017年11月 | メイン | 2018年1月 »

2017年12月

来月のキタミ式イラストIT塾改訂に向けて、今週は校正作業を着々と進めています。もう何度か「ゲラが出たから受け取り」「朱を入れて戻す」「朱が反映されたゲラを受け取り再チェック」「朱を入れて戻す」というフェーズを重ねているので、ぼちぼち全作業が終わろうとしています。

従来この校正作業には「実際の誌面と同じサイズに印刷した校正紙」のやり取りが欠かせませんでした。用紙片面に見開き印刷するので、ひとつの見開きにつきA3用紙が一枚必要で、800ページを越える応用情報編だと400枚以上の紙束が送られてくることになります。キタミ式の場合はそれが3冊あるので、全部で1000枚ぐらいの紙束になる。

すごく邪魔です。

超管理が大変。

しかも朱を入れたら送り返すわけだから、手元に「どこにどう朱を入れたか」わかるようコピーなりを残しとかないといけないんですよね。A3の。それがまためんどくさい。

そのためある時期からはなるべく朱入れをPDF上で済ませるようにして、紙のやり取りを減らすようにしていました。ただ、当時のまだ解像度低めだったWindowsタブレットでは、紙ほどの精度ではチェックができなかったのです。「紙と画面ではミスに気付く確率がどうも異なる」というのは同意してもらえる同業の方も多いと思うんですが、それがために「チェック用の紙」の受け取り自体は止めることができなくて、結果「送り返す手間はなくなったけど、1回校正ゲラが出てくる度に仕事場にたまるこのA3の紙束はどう処分したものか...」とうなだれる羽目になったりして。

このあたりの作業が、iPad ProとApple Pencilで一気に世界が変わった話は前に書いたことがあります。

『iPad Pro と PDF のコンビは校正作業が生まれ変わる (iPadPro雑感-その2)』

『iPad Proに比べてWinタブでPDFの校正作業が残念な理由 (iPadPro雑感-その3)』

もう1年以上前に書いた記事になりますが、今もこの気持ちは変わっていません。いや、当時よりも各ソフトやクラウドサービスの対応が増えたおかげで安定度が増して、ますます便利さを実感しています。

今は校正ゲラのPDFデータが届いたら、まずOneDrive(Microsoft製のクラウドサービス、1ライセンスで5台までインストール可能というお得なOfficeのサブスクリプション契約をするとおまけで1TBくっついてくるので愛用してる)管理下に作った「2018年校正」というフォルダの中に放り込みます。

iPad ProのPDF Expertというソフトに「このフォルダは同期するんだよ」と指定してあるので、そのソフトを立ち上げるとフォルダの中身が勝手に同期され、iPad Pro内に最新状態のファイルがすべてダウンロードされた状態になります。

お好みで電車の中なりバスの中なりコタツの中なり旅先なりで朱を入れます。更新は勝手に保存されて、ネットにつながっていればOneDrive側にも反映され、その先でデスクトップのパソコンにも勝手に同期が取られてすべてが最新状態になってます。

すべてチェックが完了したら、OneDrive内のフォルダから共有パスを取得して、そのURLを編集さんに「終わりましたー」ってメールしたら作業完了。

宅急便をやり取りする手間もタイムラグもないし、荷物にならないからどこでもいつでも作業できるし、作業後のゴミも出ないし、朱を入れた履歴が常に手元に残る上に管理も楽だから第2校以降の再チェックもはかどるし。

何よりソフトがiPadでの使用を想定しているために、キーボードやマウスを使わない前提で作られているのが、この快適さを後押ししています。

自分はメインの作業用にはラフ書き程度にしかiPad Proを使っていませんけど、この校正作業の快適さだけでも、十分に本体価格以上の価値があるよなあと思うのでした。

最後に茶碗やマグカップじゃないものを作ったのはいつだっけと振り返ってみたら、まさかの9月のことでした。もう2カ月以上マグや茶碗ばかりさわってたのかと考えれば、そりゃ最近飽きを感じてしまうのも納得です。1個作る度に「ここをこうすれば良かったのか」と成長が見られたもので、つい気になって延々そればっかりいじってたんですね。

でもさすがにこれ以上続けると飽きそうな予感がしてきます。

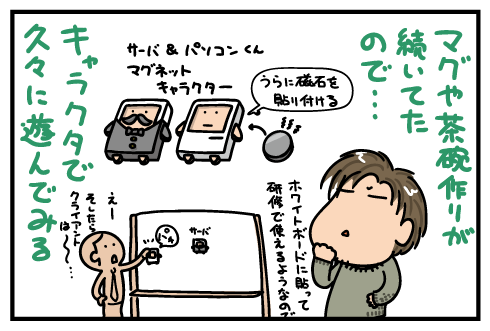

そろそろ違うことをやろう。マグネットで遊べるのとかいいかな。

とりあえず教室に着いたら、まずは仕事場で先週削って乾燥させておいた茶碗を素焼き用の作品棚へ。

続いては、折れた持ち手を素焼き用接着剤で固めておいたマグカップ。ダメかなーと思ってましたが、接着剤がしっかり乾くと意外にしっかりくっついてるような。じゃあ、ブサイクに凸凹した部分も削り落とすことができるかもしれません。

接着剤の部分はどうやら素焼きの地肌部分より柔らかいようです。力加減を調整すれば、はみ出た白い接着剤部分だけを金やすりでゴリゴリ削り落とせる気がする...。

同時に「あともうちょっと」と思った瞬間に再びポキリと折れちゃう図も想像できたので、慎重に慎重にゴリゴリ削りました。

できたー。幸い最後の最後にポキリと行くこともなく、これなら上に釉薬をのせることでそれなりの仕上がりになってくれそうな気がします。

先に本焼きへまわしてあるペアマグのもう1個と同じく、飴釉を全体にかけて出来上がり。

どうも柄杓で釉薬を全体にかけまわすのがうまくできません。うーん。

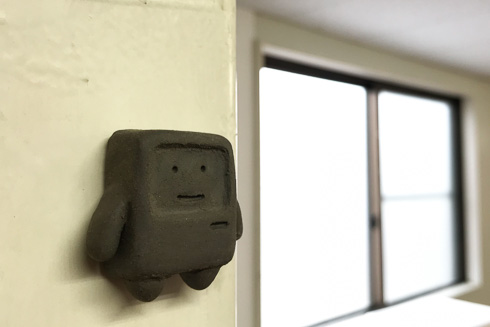

じゃあこっからは本番のマグネットキャラクタ作り。タタラ板を使って平面に仕上げた粘土の上に、仕事場からもってきたキャラクタのプリントアウトをペタリと。この線画部分を先の細い金具でなぞります。

するとこうなる。

こうして粘土についた跡をなぞって、形を切り出せばいいわけですね。

簡単簡単と思いきや、予想以上に粘土がやわらかくて、細かい形状は歪んでどうにもなりませんでした。こりゃダメだってことで、手足はあとからくっつけることに。あと、最初に作ったのが分厚すぎたので、もう一段薄いのも作ってみた。

一番下にあるのが、後で貼り付けるつもりの磁石です。素焼き~本焼きの過程で粘土が縮むことを考えると、もうひと回り大きく作っておいた方がいいかもしれません。

削って成形するためにはもっと固くなってる方がいいので、この日はこれで作業終了。でも薄い方は、後で手足つけるの難しそうだなあ。その点を考えると、紙をなぞって跡をつけるんじゃなくて、最初からクッキー型のようなものをこのキャラクタ用に作ってしまった方が良さそうです。

試作で最終的な大きさが見えたら、アルミ板ひん曲げてキャラクタ型を作ってみようと思います(作ったことはない)。

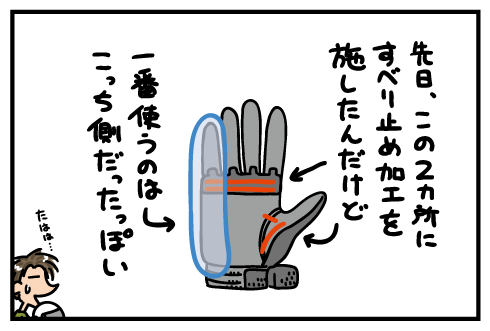

11月に、革製グローブ以外だとオートバイのグリップが滑って困るという問題の解決策としてNewスベラナインMiNiなる滑り止め剤をグローブに塗布しました。

塗布前と比較すれば明らかにグリップが握りやすくなっていて、かなり100点満点に近づいた感があったものの、使い続けてるとどうも微妙に「何か違う」感が出てきました。

どうやら親指の付け根に塗布した部分はあまり活躍してくれていません。人差し指から小指にかけての付け根部分に塗布した分はしっかりグリップを保持するのに役立ってくれてます。ただ、この1箇所だけで保持するせいか、アクセルを捻った時にその部分を引っ掛けてグリップを手前に引くような感触となり、これがあまり自然ではありません。グローブのその部分だけが引っ張られて伸びるような感触なんですよね。

ほんのわずかですけど、グローブの布地が伸びる瞬間はアクセルが回せないタイムラグとなるわけで、そのへんが感覚的に合致しなくて気持ち悪いのかも。

このあたりの気持ち悪さは特にブリッピング(シフトチェンジの時にアクセルを一瞬あおって回転を合わせる操作)時に顕著なので、その時にどこ使ってるのかなーと観察してみたところ、どうも小指側がメインっぽいことに気付きました。だったらそっちも滑り止めを足してやらなきゃいけません。

前回同様、滑り止め剤をぬりぬりして24時間放置します。なんとなく中指と薬指の指先もグリップをすりすりして遊んでる時があるような気がしたので、そっちにも少しだけ足しておきました。

そんでもって24時間後。

透明になるおかげで目立たないのがいいですよね。うーん優秀だなあ。

これで4~5時間オートバイを乗り回してみたところ、右手は完璧に違和感がなくなりました。革のグローブを使ってる時と同じ滑りにくさ。無意識状態でブリッピング操作を行っても、それを邪魔するような感覚がありません。

ただ、左手はちょっと失敗でした。

アクセル操作のないこちら側には、本来それほど滑り止め加工は必要ありません。でも、左右そろえた方が見た目いいかなーと思って同じように塗布してたんですね。小指の先まで同じように。

これが良くなかった。

信号待ちでクラッチを全切りして、さあ発進しようと左手を開いたら、滑り止め加工の粘着剤でグローブの小指とクラッチレバーがくっついちゃって離れないでやんの。V7はかなり遠いところでクラッチがつながるので、グローブにくっついて開ききってくれないクラッチレバーのおかげで一瞬半クラにすらならなくて焦りました。

しばらく様子を見ても同じ現象が頻発したので、こりゃダメだってことで左手の小指にはそのへんの砂をまぶして粘着を無効化しました。それでもくっつかなくなるだけで、意外とグリップに対してはそれなりに滑り止め効果が残ってくれていたのでまあ結果オーライです。

あ、あと中指薬指の指先に塗ったのも意味なかったかも。これについては第一関節と第二関節の間ぐらいに塗布するのが良さそうだなーと思ったんですけど、レバー操作も関係する指だから、左手で起きたクラッチトラブルを考えると、あまりそのへんには余計な真似をしない方がいいのかもしれません。

とにもかくにも、NewスベラナインMiNiのおかげでずっと懸案だった「グリップが滑って握り辛え~」という問題に、ようやく終止符を打つことができました。値段も安いですし、おすすめです。

10月に液晶タブレットの保護フィルムをエレコムのペーパーライクフィルムに貼り替えたところ、その猛烈な摩擦によって芯の消耗度合いが半端ないことになってしまいました。

まあ多少削れたところで気にせず使っていればそのうち慣れるかと思ってたんですけど、これがどうも慣れないというか、めんどくさがって芯を2日ほど替えないまま使ってるとキーキー摩擦音がするようになっちゃうんですね。黒板を爪でこするような、発泡スチロールをカッターで切るような擦過音。これが好きじゃないんです。

対処法としては、フィルム自体を貼り替えちゃうか、ステンレス製などの固い芯に替えてみるか。せっかく貼り替えたところなので、どっちかというと芯の強度で対処したいものです。でもステンレス芯は筆圧の調子でペン軸内部を壊しかねない怖さがなあ...と思ってたら、今は「ハイブリッド芯」なるものがあることを知りました。芯の先はステンレスなどの固い材質なんだけど、ペン軸にセットする部分は通常芯と同じ材質にすることで前述のような心配を払拭してるんだとか。

そんなわけで、こりゃいいやと飛びついてみたのがセラミックハイブリッド芯です。

こちらのAliceBooksさんの通販で入手しました。

先端がセラミックボールになっていて硬度はバッチリ。しかもステンレスのような金属じゃないから、まちがっても液タブの位置検出に用いる電磁共鳴に悪影響を与えたりすることもありません。

ちょっとだけ不安があるとすると、この先端の形状。

ボールペンみたいなもんだと思えばいいんでしょうけど、ぱっと見はペン先が太くなったのも同然なので、それが描いた時の違和感につながらないといいけどなあ...と。

付け替えてみた初日は、なんか慣れませんでした。カーソルを見て描いているので、ペン先が太くなっていることによる実質的な問題は皆無だったものの、視線をそこへ向けた時に若干違和感があるのは拭えず。時折、一瞬手が止まります。あとペン先が固くなってフィルムとこすれても削れないということはその分摩擦が減っているわけで、ペーパーライクフィルムのおかげで滑りすぎずに安定して描けていた感触は消えました。

どうも長所を打ち消し合ってるだけにしか思えなかったので、だったら普通のフィルムと標準の芯で良かったんじゃなかろうか...という思いは否めず。

削れないのをいいことに、筆圧をかなり強めにして押しつけるようにして描くといい感じに落ちつきはするんですよね。でもそれだと腱鞘炎になりそうだから当然のようにパスです。

明けて2日目。その日の仕事を片付けようと描き始めてみたら何か感触が違う。ペン先とフィルムが馴染んだような感触。昨日のようにペン先が走りすぎる感じがありません。

このペーパーライクフィルムに替えて以降感じている一番摩擦が高い時ほどの落ちつきではないものの、描いていてじゅうぶん気持ちいいというか、描きやすい。しかもペン先の消耗を心配する必要がないので、ペンでキャンバスをドラッグするのもぜんぜん平気。筆圧をぐぐっとかけて強めの線を描くのだってぜんぜん平気。

先端が球状になっていることも、いつの間にか一切気にならなくなっていました。

これは...いいですね!

自分の手の方が、このフィルムと芯との摩擦度合いになれた力加減で描けるようになっただけかもしれないですけど、なんせ今はすっかり手に馴染んで気持ち良いペンとして活用できています。この組合せはちょっとおすすめです。

自分の中のシナリオとして「なんも悪いとこないですねー、え?座りっぱなしの仕事?あー、じゃあ姿勢の悪さが背中に来ちゃったのかな」みたいな話になって、じゃあ整体にでも通いますかとなっておしまい。そんな予定でした。

ぜんぜんそんなんじゃ済まなかった。老いたなあ。

ただ、家に帰ってから「肝臓が悪いとどんな症状が出るの?」っていうのを調べてみたら、これがもう思い当たることばっかなの。しかもそれほとんど全て老化現象だと思ってたことばっかなの。

これが全部改善されるんだったら、むしろ今「原因は肝臓でした」ってのは万々歳だなあ。しかもあれね、すぐ「疲れた」といって仕事から逃げちゃうのは肝臓のせいだったわけですよ。良かったーおれのせいじゃなくて。

自宅にはリビングのテレビだけでなく、プロジェクター用にも1台ドックを買い増してつないでいます。なのでさすがに3台目のドックはお腹いっぱい。置く場所がありません。

といって、使わないのももったいないですからね。不可抗力というやつですね。

仕事場のメインディスプレイにはDELLのU2713HMという機種を使っています。これがまた5万もしないくそやっすい機種のくせして、当時はどこも当たり前に使っていたギラツブ液晶パネルを使わずにしっとり画質で登場してくれたうれしい品で、なんとコストパフォーマンスに優れた品かと飛びついて、以来ずっと愛用している製品です。

ところで、スイッチのドックには音声出力がありません。HDMIでつながるようになっているので、音声データもそのケーブルに乗っかって出て行くようになっています。

そのため自宅のプロジェクターにつないでいるやつは一旦音声を分離させるアダプタを介してから、プロジェクターとAVコンポへと分岐させているのですが...うーん仕事場の方でそこまでやるのはめんどくさい。

そう思ってディスプレイの裏を覗いてみるとあらびっくり。HDMIやDPなどの端子と並んで、音声出力ポートまでついてるじゃないですか。

試しにオーディオケーブルをそこに挿してPC用の2.1chスピーカーとつないでやったら、HDMI入力の画面にモンハンの画面がドドーンと出てくると同時に、スピーカーからはイカす重低音がババーンと。

モンハンをやる分には遅延も特に問題と思わず、小さい画面でやるのと違って目が疲れないのがなんともいい感じです。

それにしても陶芸道具やら水彩道具やらと楽しい仕事場にまたひとつ楽しいものが...。不可抗力とはいえ、まったく困ったもんです。

そろそろまともなものを作れるようになってきたから、両親にでもひとつペアマグカップなんぞを作って贈ってみようかしら。そう思って手がけていたマグカップが、いよいよ本焼きが終わって返ってきました。

残念ながらこれが2つとも大失敗。結局素焼きの時に外れてしまった持ち手は素焼き用接着剤でもくっつきはしなかったようで、焼成中に落っこちてバラバラになってしまっていました。

これはもうどうしようもないよねってことで、写真を撮ったら燃えないゴミへと一直線です。

うーん、削りを終えて写真撮った時は「ええもん出来た!」と思ったんだけどなあ。

ただショックかというとそれほどショックでもなくて。

今の自分の基準から言えば厚みにムラがありすぎるし、高台付近なんかはあまりに厚すぎて全体的に重い。飴釉もしっかり混ぜずにかけてしまっているせいで、あちこちダマが残っており、その跡が気泡になって出てしまっているし、全体的にムラが酷くて綺麗な飴色に仕上がってない。

仮に持ち手が取れなかったとしても、そこまで駄作の自覚があるものを人に贈れるかというと...ねえ、ちょっとためらうものがありますもんね。だからこれはこれでむしろ良かったのかもしれません。まだ早いよってことなんだなと。

しばらくはマグとお茶碗&飴釉にこだわって精度を高めていく予定でいるので、もうちょっとマシなものを再現性高く仕上げられるようになったら、またあらためて考えますかね。

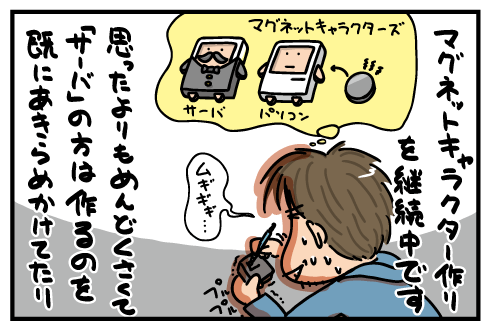

一週前に陶芸教室で粘土板から彫りだしたマグネットキャラクターになる予定のちっこい物体をちびちびと削ってました。とはいえ、「1個作れば量産できる」と思えれば気合いも入るんですけど、「これ1個作ってもこの1個で終わり」「それを何回もやるか?」って考えると気持ちが萎えてしまって困ります。

とりあえずパソコンくんだけは仕上げてみるかと、削り終わったら試しにマグネットを裏に埋め込んで鉄柱にパチンと貼り付けてみる。

自分で言うのもなんですが、悪くないできのような。Amazonで安かったもんだから粘土用のスタイラスペン(先が丸くなってる棒)を買ってみたんですよ。それだと目や口などの溝を掘っても、あまり粘土がケバ立たないのでいい感じに仕上がるようです。

でも量産して遊べないんじゃなあ。3Dプリンタ買おうかな...。

この日は本焼きにまわしていた器類も仕上がってきてました。

まずご飯茶碗は...うーん、釉薬のムラが酷い。

飴釉は本焼きの時にあまり下に垂れたりしないみたいで、その分高台の下端ギリギリまで釉薬を掛けておいても窯の中で貼り付き事故が起きたりし辛いという安心感があります。ただ、その「垂れづらい」という特性から、どうも掛けた釉薬の厚みが均一じゃないと色ムラになっちゃうっぽいですね。色が均一になっている箇所を見るといい感じの透明感だったりするので、それを全体で醸し出せるといいなあ。ここは釉薬の掛け方を精進していきたいところです。

ただ、形状は素焼き→本焼き過程を終了しても、ぜんぜん歪んでない。どうやら粘土の厚みと乾燥状態が均一にできていれば、窯の中で熱を通しても縮小加減にムラができることなく綺麗に仕上がってきてくれるようです。そこは良かった。うん。

一方で意外だったのが息子作のテキトーな皿。

あれ?なんか思ったよりもまともに仕上がってる。最初作品棚見てもそれだと気付かなかったくらいまとも。

本人に聞いたら「緑がいい」というので、青磁釉を掛けたんですけど、これが釉薬の厚みによっては青く光る場所ができるようで...

テキトーな証であるはずのデコボコが、全部青く輝く風合いゾーンに変わってて「狙ってやりました」感を醸し出してるのがなんだよこれズルいぞ。これだと「こんなもんでいいんだ」って本人ますますテキトーさに磨きがかかりそうで困るなあ。

あとこの間削っておいたご飯茶碗2号も素焼きが終わって戻ってきてました。

ご飯茶碗1号がムラムラの出来になっていた反省から、こいつはきっちり全体をヤスリ掛けしてすべすべ地肌にしてから釉薬を掛けることにしました。

のぺーっとしてピカーっと光る飴色の器に仕上げるんだ!

あー、失敗。これだとフチの部分から少し垂れたところにうねうねっと濃い色のムラが出来ちゃうな。ひしゃく掛けはうまくできないようなので、高台を持ってドポンとドブ漬けした方が良さそうです。

でも高台持っちゃうと、そこのギリギリまで均一に掛けるのは100%無理になるのがなあ...。

なんか色々悔しいから、やっぱりサーバのキャラクタをちまちま削ってる場合じゃないな。ご飯茶碗をリベンジしよう。

毎年改訂を行っている『キタミ式イラストIT塾シリーズ』。こちらの平成30年度版が今月23日に発売となるのは先日お伝えした通りです。

で、こちらは分厚い書籍であるだけに毎年「電子書籍版が欲しい」という声がありまして、それに応える形で昨年度版ははじめて電子書籍化を果たすことができました。

そこで気になるのが、じゃあ今年度版はどうなのよ?ってこと。

昨年の例にならえば、今年も半年遅れ...ですけどもと思っていたところ、版元が連絡が入りました。今年は電子版も同時発売で行きましょうと。おお、同時は絶対ないと思っていたので正直びっくりです。やっぱり電子化の流れは年々増してるんだなあ。

まだ電子書籍版の予約受付ははじまっていないようですが、発売日がもう来週末に迫っていますから、遠からずこちらも各電子書籍ストアにて商品ページが出来上がっていくものと思います。

「携帯性重視で電子版が欲しかったんだ!」という方は、こちらを今しばらくお待ちいただけますと幸いです。

先日採血した精密検査の結果が出ているはずなので再度病院に行って来ました。ヤバイ可能性から潰していこうというわけで、前回やったもろもろの検査に加えて、ウイルス性の肝炎だったりしないかなど、より細かい数値を検査していたようなのです。

結果はシロ。ただ、「脂肪肝とかじゃないんですか?走れば治るとかそういうの」と問うてみたら、「それでは説明がつかないほど数値が高い」んだとか。えー。

あと、それだとここの数値が上がるはずっていう症状ごとに指標となる数値があるみたいなんですけど、それらはどれも正常範囲。どうもよくわからんねと。

「でもGOTとGPTの値ははっきり下がってるので、ピークは過ぎたみたいですね」

あ、そうですか、じゃあ良かった。

「γGTPの値はむしろ増えてるっていうのがちょっと気になるけど...」

ダメじゃないですか。

とりあえずサプリメントの類をすべてやめてみて、1ヶ月後に再検査ということになりました。まあしょうがない。可能性をいっこずつ潰していかないとダメですもんね。

そしたら去り際に先生がひと言。

「あ、お酒も控えてね」

............え?

つい先日ツイッターでですね、「日本のノンアルコールビールはまずい。その点製法が違うからドイツのノンアルコールビールは美味しいんだよ」という記事を見かけたんですよ。なんでもドイツのノンアルは、ビールと同じ製法で作っておいて、最後にアルコールだけを抜くそうです。だから日本のノンアルみたいに不自然な味になってないのだとか。

いやー、ちょうど試したかったんですよね。

いや...、試したかったですけどもね。

クリスマスは、ファミチキを大量に買い込んできて、それをおともに赤ワインをぐびぐび飲む予定でした。

正月は近所のこだわり酒屋さんで日本酒を数本買い込んできて、朝から晩までだらだらと飲み比べる至福の時間が待っているはずでした。

そんな気持ちが癒やせるぐらいに、このドイツ製ノンアルコールビールが美味しいといいなあ。

陶芸の教室に行ったら、先日本焼きに回してあったご飯茶碗が出来上がってきてました。フチの部分の釉薬が分厚くなっていたせいで、やっぱりそのへんは予想通りにムラができちゃってる。ただ、前回とちがって丁寧に釉薬を混ぜておいた分、全体のムラはかなりマシになってました。

これなら高台部分を持って一瞬ちゃぽんと釉薬につけるようにすれば、全体を綺麗にムラなく仕上げることができそうです。次回に期待。

ちょっと大きめではあるのですけど、一応ご飯茶碗として使えるサイズなので、現在自宅で使っている10月に作った茶碗はこれにてお役御免となります。

これはこれで作った当時は「オレは上手くなったぞ!」と一瞬思えたんですけどね。

写真だとマシに見えますけど、実際は重いし形もいびつ。釉薬も妙に分厚いからあちこち気泡が破裂してたりと、使う度に「ひでえなこれ」と反省材料にしていた茶碗でした。この「ひでえなこれ」と反省する踏み台役を今回の茶碗にバトンタッチして、さらに良い作品作りの原動力にするのです。

さて、この日は途中で抜けて東京へ出なきゃいけない用事があったため、使える時間は40分程度しかありませんでした。

以前近所で集まって流しソーメンをする際に、竹の調達を手助けしてくれたママさんが教室におりまして、「お礼は茶碗でいいからね」と言われているので、それ用の作品を作らなければいけません。陶芸なんて自分で作れるようになるのが楽しいんであって、初心者に毛が生えた程度の人の作品もらったって嬉しくもなんともないだろう...そう思ってたから冗談だと受け止めてたんですよね。そしたら本気だっていうんだもん。

しょうがないなあ...と思いながらロクロをくるくると。

年内は次週が最後のはずなので、これを削り終えたら今年の陶芸は終了かなー。

先週末は、陶芸教室を早々に切り上げて都内にある技術評論社へ行ってました。というのも、キタミ式イラストIT塾 情報処理技術者試験シリーズの平成30年度版が刷り上がってくる日なもので、先行販売用に書店さんへ発送する手続に間に合うようサイン本を書けというお達しがあったからです。

発送の締め切りは夕方。昼過ぎからはじめてだいたい1冊2分で休みなく書けば間に合うペースです。

昔は数冊ごとに絵柄を替えたり、着色までした当たりを紛れ込ませたりとお遊びをしてたんですけど、シリーズの本が増えたり発送先が増えたりで年々書く時間が足りなくなってしまいました。今年も、お遊びを入れなければ余裕だろうけど、お遊び入れると発送締め切りに間に合うかわからんなーって感じの時間配分だったので、なるべくミスを出さない方向でひたすら書き書き。

禁煙が続いていてタバコ休憩も必要ないせいか、思ったよりもずっと早く描き終わりました。これなら着色までやっても良かったかなあ。来年はコピック持って描きにくることにしよう。

この日はこれで作業終了。特に書店まわりに行くこともなく帰宅したんですけど、翌日ツイッターを見たら、さっそくいくつかの書店さんがツイートして下さってました。ありがとうございます。

【4階PC】技術評論社の先行テスト販売新刊が入荷致しました。きたみりゅうじ先生の大人気シリーズ「キタミ式イラストIT塾」平成30年度版、ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者の3点です。(棚番4階F11、F12)少部数ですがきたみ先生のサイン本もございます!お早目にご来店くださいませ。(sa pic.twitter.com/r3ewmFnXyU

— 紀伊國屋書店 新宿本店 (@KinoShinjuku) 2017年12月16日

12/16先行販売【サイン本】『キタミ式イラストIT塾 基本情報技術者 平成30年度』技術評論社(978-4-7741-9349-6)きたみりゅうじ著 入荷◆「情報処理技術者試験」棚にて展開中!きたみ先生のサイン本も入荷しました!数量限定です。ご希望のお客様はお早めにどうぞ! pic.twitter.com/7k5iAMbbuz

— 書泉ブックタワーコンピュータ書売り場 (@shosen_bt_pc) 2017年12月16日

私が把握してる範囲だと、上の2店舗をはじめ下記の書店さんにサイン本を置いていただいているようです(これがすべてではなく、都内近郊で他にもあると思います)。

・紀伊國屋書店 新宿本店さま

・書泉ブックタワーさま

・ジュンク堂書店 池袋本店さま

・ブックファースト 新宿店さま

・有隣堂 ヨドバシAKIBA店さま

・丸善 丸の内本店さま

「せっかく買うならサイン本」という方がもしいらっしゃれば、上記の店舗を訪れてみていただけますと幸いです。

正式な発売日まではあと4日。先行販売も含め、どうかよろしくお願いします。

一筆目でとんでもなくしくじると、もうどうとでもな~れ~って気分になりますね。紙がお高いから破り捨てはしないですけども、なんかもう激しくうなだれます。

...という具合にいきなり泣き濡れちゃってますけど、今月も水彩画教室があったのです。まずは先日描いた神社の絵を佐々木悟郎先生に見てもらって講評いただいて、その後で今回のテーマである食べ物の絵を描き始めました。下絵はあらかじめ宿題で描いてきています。

今回自分がチョイスしたのは鍋焼きうどん。高滝湖畔にあるお蕎麦屋さんのこれが、細麺でありながら手打ちでもっちりしたコシのある麺で、しかもお出汁のきいた汁が麺に染みこんでいて美味しくてですね...あーお腹空いてきた。

とにかくそのうどんを描こうと思ったわけです。よく考えたら初心者なんだから、もっと描きやすいサンドイッチとかにすれば良かったと後で悔やみましたけど時既に遅し。

さー描こう、いや塗ろう、と思ったところ、考えてみたらうどんって白いんですよね。微妙なトーンで立体感を出さなきゃいけないのかな。あと、汁に浸かってるわけですよ。しかも湯気がもわもわしてる。

えっと、これどうやって描くの?

塗り進めるプランが自分の中でどうにも自信が持てなくて、紙を見つめたまま「うーん...」と。

ところでこの教室。30~40人程度が入れる会議室で行われておりまして、教室の間だけ机の配置を替えて4~6人単位の島を作っています。

この日は「ここにしちゃお~っと」と対面に座ろうとした人相手に「あんた本格派すぎてこっちが劣等感の塊になるからそこに来ちゃダメっすよ」「えーいいじゃんー」という会話をしたぐらいに(結局押し切られた)、「水彩画が本職です」という方々が同じ島に同席していました。

その本職さんをチラリと見ると、ためらいなくスイスイ塗り進めているわけですよ。別の本職さんもチラリと見たら、やっぱりスイスイ塗り進めてる。へー勉強になるなあと思ってしばらく眺めていると、なんかすごく簡単そうにスイスイ塗っていくんです。ほんとスイスイ~って感じで。自信がなくてまだ一筆目を描けてない自分がバカみたい。

そこで悟りました。

『そうか、大切なのは自信だな』と。

とりゃ、くらえ俺の一筆目、うりゃびしゃー。

鼻水出そうになるほど大失敗。

大切なのは慎重さですよ。何自信とかって。めっちゃ騙された感。上手い人の手先見て出来る気分になっちゃダメっすよ。

正確には二筆目なんですけどね。背景に水分たっぷりの薄く淡い色を広げた後で、とりあえず簡単な影だけ先に置いちゃえと思って紫塗ったらどんどん滲んで外に浸食していって、止める手段もなく呆然と眺めるしかありませんでした。

もうこれはゴミだ。わかった、ならば実験材料にする。ってことで、普段なら慎重に混ぜる色を「鮮やかにするんだからここはあえて2色しか絵の具を混ぜない」とか「青いんだから青でいいんだよ」みたいにざくざく塗り進めていくと、これが意外と「だからこそ、この色が出た」って感じで普段の自分のなら出せなかった色が出せてたりして面白いです。

とりあえず上の実験だと、海老フライの色はいい塩梅かな。

ざくざく手早く塗っていく色でもそこまで大外しはしてないみたいなので、慎重にやりすぎて「絵の具が乾いちゃった-」「上に塗り重ねちゃえ-」「顔料が変に浮いてきて汚くなってくー」というルートにハマリ込むよりはいいのかもしれません。

あえて乱暴に、普段自分がやらないノリでガンガン仕上げてみて、その中から良かった点だけを掘り出して、2枚目の清書に移ろうかなと思ってます。

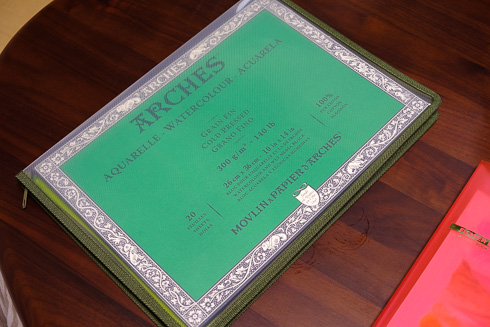

水彩画教室へ行くたびに毎度気になっていたのが水彩用紙ブロックの持ち運びでした。

斜めに強く押し込めばギリギリなんとか入るというポケットに突っ込んで持ち運んでいるため、出し入れの度に4隅の角がひしゃげていきそうで怖いんですよね。かといって、クッション性のない収納部分につっこむのも、それはそれでよくなさそう。

どうしようかなあ...と、こんな時に大活躍してくれるのが我らが100均ショップです。あそこならなんかあるんじゃないかと思って、水彩道具一式を抱えて近所のダイソーをのぞきに行ってきました。

で、買ってきたのがこちら。

「シンプルジッパーファイル B4」「B4 クリアブック」の2点と、デンタルフロスのケースです。

とりあえず水彩用紙が保護できる状態になれば、窮屈なポケット側じゃなくてメインコンパートメント側に放り込めるようになるので、それに使えるハードケース的なものはないだろうか...と彷徨ってたんですよね。ふと見つけたジッパーファイルがいい感じの大きさに見えて、あわせてみたらこれがぴったり。

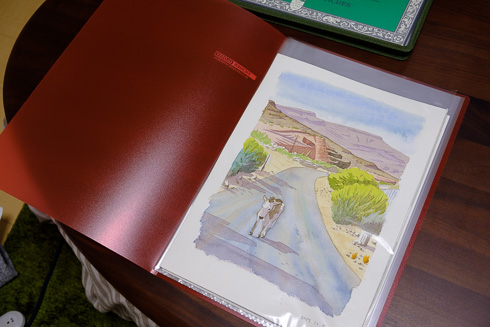

水彩紙はF4という独特のサイズ表記なのでピンとこなかったんですけど、どうもB4サイズならちょうどおさまるみたいです。ならば欲しいものがあったんだよ...とクリアファイルもB4サイズを探して買い求めまして。

何に使うかというと、作品の収納。いっつも「描いたはいいけど、これどうやって保管しとけばいいんだ?」と困ってたんですよね。

上が少し余る程度で、横幅はほぼジャストサイズ。これなら、作品とあわせて下書きや転写に使ったトレス用紙もあわせて保管しておけます。トレス用紙は、裏側を一面転写用に黒く塗りつぶしてあるので扱いに困っていました。でもクリアファイルであれば袋状になっているので周囲を汚す心配もなくなります。これでひと安心。

フロスの空きケースはというと...

絵の具のケースにちょうどいい感じ。もうひと回り大きくてもいいかなあ。

基本的に絵の具はパレットに出して固めてあるので、チューブを持ち歩く必要はありません。それでもまあ、万が一があるし。カバンの中で他の荷物につぶされて「ぶちゅっ」と中身が出たりしないようにだけ、こうして対策しとくわけであります。

ひと通り対策が済むと、どうせならカバンの方も何かジャストサイズなものに替えたくなってきました。今のリュックだと入るは入るんだけど、開口部が狭いのか今いち出し入れし辛いしなーとふらふらしてて見つけたのがこれ。

GUで1,990円+消費税にて売ってたトートバッグ。こんな値段のくせに、接地面にはクッション材が入っており、しかもノートPC用ポケットつきで、それがまたドンと置いても地面にぶつからないよう中空状態にしてあるという親切設計。iPadProは必ず持ち歩くので、ノートPCポケットは必須なのです。

ちなみに上の写真には、すでに水彩道具一式が収められています。超余裕だけど、丈はぴったりって感じで、無駄なくすべて納められるところが良い案配です。

中身はこんな感じ。

外側にドリンクポケットがあるので、雨の日でもここに折りたたみ傘つっこんどけばいいし、小型のポケットはタオルやティッシュ詰め込んどくかなあ。

道具が揃えば、さっそく使ってみたくなるのが人情というもの。次の開講予定日が待ち遠しくて仕方ありません。

年内に行うべき締め切り案件はすべて終わって、後はこのブログ更新と同じく「やるかやらないかは自分に決定権がある」作業が残るのみとなりました。いよいよ今年も年の瀬を迎えようとしています。

とりあえず年明けすぐに待つ締め切り分は片付けたので、あとは細々とした雑多な作業が残るだけ。ゆったりとした気持ちで年越しをしようと思って、「やるべきこと、やっといた方がいいかな」リストを作ってみました。

・年賀状書き

・年初からさぼってる帳簿をつけてふるさと納税手続

・水彩画教室の宿題

・仕事場の大掃除

...ぐらいかな。あとはこれにブログの更新と...あ、サイン色紙とかPOP描けって宅急便が届いたんだった。あれもやんなきゃ。意外と作業量あるかも。

29日から休みに入ると考えれば残るはあと1週間。帳簿が時間かかりそうなんですけど、なんとか全部終わらせて、すっきりした気持ちで年を越したいものです。

この歳になるとクリスマスだからといって浮かれるような出来事もないし、酒を飲む楽しみも今年はないしということで、地味に1人仕事場にこもって、発売になったばかりのキタミ式販促用に色紙やPOPを着色してました。

いつもだとコピックで色をつけるんですが、扱いがヘタなものですから広い面積を塗るとどうにもムラだらけになってしまいます。そこで今年は「水彩があるじゃないか!」と、パレットや水バケツを取り出してきて、水彩絵の具で着色してみることにしました。

しかしこれがまた難しい。そもそも肌色って何と何を混ぜればできるんだろう。黄色に赤を入れたらなんか濃いオレンジが出来ちゃうし、青を足して彩度を落としてみてもなんか濃い茶色が出来ていくだけのような。白が欲しい。でも無い。じゃあ水を大量に放り込めば薄まっていい感じになるのかもと試みてみるも、色紙の和紙地がぐいぐい水を吸い込んじゃってうまく塗料を伸ばせない。しかも描き損じなどで手持ちの色紙を混ぜ込んで枚数揃えたもんだから、どれもこれも微妙に紙質が違うときたもんだ。

すっかり気分は某解散した国民的アイドルグループのKさんですよ。「ちょ、マテヨ」が口癖になるわけですよ。

でも悪戦苦闘しながら「もうこの色でいいよ間違いないはず間違えてても俺知らね」とヤケになって塗ってみたらどれもこれも大きく外れてはいなかったので、やっぱり水彩には思い切りが必要なんだなと確信したりして。どうせ塗った瞬間の色なんてアテにならないしな。

安物の紙質で筆が傷むと嫌だから、今回はいつも使っている筆じゃなくて、前から試そうと思っていたナムラのPCセーブルを使ってみました。少し水含みが甘い気はしますけど、筆先のコシはこっちの張りのある感じもけっこう好みかも。

ナムラ製は新しく出たNorme(ノルム)っていうのもすごく良さそうなんですよね。今度はそっちも試してみよう。

残念ながら水彩で塗った結果でもムラは残ってしまいましたが...コピック使った時よりかはマシかな。

恐らく数日中に都内の書店さんで飾っていただけることと思います。見かけても、あまりアラ探しをしないでおいていただけますと幸いです。

今年最後となる陶芸教室に出かけたら、前に出しておいたパソコンくんマグネットキャラの素焼きが完了していました。特に歪みもなく綺麗なもんです。肌色部分と目や口などを着色してから本焼きにまわすので、塗装しやすいようにまずは全体をヤスリ掛けすることに。ゴシゴシと。

これで、疲れました。

所詮一点物にしかならないことが、どうやら自分で思った以上にモチベーションを下げるようです。こりゃダメだと判断して、ヤスリ掛けが終わった時点で作業中止。着色は来年に持ち越すことにしました。

ついでに乾燥防止用のボックス内に残っていたサーバとか厚みの違う別バージョンもひっぱり出してきて、こちらはすべて「ぐしゃっ」と潰し、元の粘土にお戻りいただきました。

残りの時間は、先週作っておいたお礼用の茶碗を削ることに。

女性が使うには大きすぎたので、上1/4程度をざっくり切断。その後全体の厚みを削りで調整する過程で、底部分は内側から深めに削って上部分は外側から削ることで、椀の角度がもう少し立ち気味になるようバランスを整えました。

あー、やっぱこっちの作業してる方が楽しいな。

実用だと自分のお茶碗もこれぐらいの大きさでいいよなあ...と、眺めながら思ったり。

ちょっと前までは粘土の高さを上げていくのが難しくて壁を感じていたんですよね。だからそこを越えようと意地になって練習していた反動で、ついつい大きめのお椀ばかりが出来上がっていたのです。

でもそこを壁に感じることはもうなくなったし、今はどっちかというと釉掛けの方で壁にぶち当たってるから、ちょちょいと作れるこのサイズの茶碗を量産して、その分釉掛けの試行回数増やす方がいいかもしれないと思い始めました。うん、次はさっそくそうしてみよう。

最後まで仕上げちゃったらつまんないだろうから、お礼のプレゼント用としてはここで作業終了。あとは差し上げた先でご本人が模様を彫り込むなり釉薬の掛け方で遊んでみるなりしてくださいと言ったら「えー!」とブーイングが飛んできました。

でもそこは...ねえ。教室なんだもん、自分で作らないともったいないですよね。

毎年この時期になると自分が許せなくなるんですけど、年を越したら忘れちゃうんですよね。自分の脳内は許しに満ちあふれすぎてて困る。

一応ある程度まとまった額は既に申請済みなのですが、年間の収支がほぼ確定したこの時期にも、最後に正確な数値をはじき出して端数をどっかに寄付するようなことをしています。昨年は確かそれでアジ切り包丁をもらったはず。おかげで自宅にも仕事場にもよく切れる小出刃包丁が常備できて助かってます。

29日からは休みです宣言を家族にしてしまった手前、堂々と仕事に使っていい日数は残り2日。

間に合うかなあ...。

ふるさと納税のための帳簿処理は、領収書の入力がすべて終わって、あとは売上入れて控除計算して差引の税額を試算してみて...と、なんとか終わりが見えてきました。見えてはいるけど、まだちょっと遠い、そんな感じです。

ただ、これが終わったとしても、できれば年内に片付けたいと思っていた「年賀状書き」と「水彩画の宿題」はどうも絶望的な予感。大掃除はやらないわけにいかない以上、この2つは後回しにせざるを得なくて、そうするとどうも年内にそれらの入り込む余地はないような...。

どうやら2018年の自分に向けて、ロングパスが必要なことになりそうです。

多分2018年の自分は超優秀なはずだからきっと大丈夫だと思うんですけど、せめてパスを出す側の責任として、ハガキを買っておくのと干支を調べておくくらいはしようかな、そう思ったりする年の瀬なのでありました。

いよいよ今年も、これで仕事納めとなりました。

昨年ようやくキタミ式の応用情報技術者編を出すことができて長く長く続いていたプレッシャーの重苦しいトンネルを脱することができた反動で、今年は年初になっても特に目的を設けずに、のんびりのんびり過ごすと決めた1年でした。

ひとつ課していたことといえば、「新しい場所、新しい取り組みを色々と試して、次の『○○期』と言える何かを発見する年にしたい」ということぐらい。

なんだかんだと後半は働きづめになってた気もするんですけど、「人に会う予定」や「興味が持てる趣味」に対しては優先して時間を割り当てるよう貫徹することができていたので、充実した1年だった気がしています。

特に、なるべく人に会う機会を生かすようにしていたおかげで、この1年でずいぶん知り合いも増えました。

山登りに行くようになったのもその影響ですし、水彩画にしても陶芸にしても、それぞれの場所にそれぞれの人がいて、様々な影響をいただいてます。

やっぱり、「人に会う」っていうのは良いですよね。意識しないとすぐ引きこもって完結してしまう仕事柄だけに、来年もこの傾向は堅持しながら、色んな方と親交を深めていけるといいな...と思っています。

ただ、それで新しい何かを発見したのかといえば...それはまだ試行錯誤中。焦って動く必要もないので、そこは自然と湧き出るものに任せています。

しかしその一方で、来年はさらにちょこっとエンジンの回転を上げて、もう一伸び収入を上げる予定でもいます。というのも、ふるさと納税のために収支を算出してみたら、どうもまだ過去最高の売上を出した10年前の自分に数十万ほど届いてないんですよね。あの時の自分は限界ギリギリまで作業密度を高めていたので、今年の自分とは余力がぜんぜん違うんですけど、それでも30半ばの若造な自分に勝てていないというのはなんか悔しい。

そんなわけで来年の自分は、のんびり自分の内面と向き合いつつも、10年前の自分にもスコンと勝って勝利の美酒に酔いしれる欲張りな1年にしたいなと。

それでは皆さま、一年間お付き合いいただきありがとうございました。年初は9日からの更新となります。どうか良いお年を!

検索

2017年12月

About 2017年12月

広告

カテゴリー

※[続き物]ではじまるカテゴリは古→新、それ以外は新→古の順に記事が表示されます。

- 親バカ日記 [111]

- 釣りとか海遊び [43]

- クルマ [6]

- バイク [88]

- ナビ [11]

- インカム [10]

- ツーリング [13]

- PPIHC 2016 [8]

- KSR2 [14]

- PPIHC観戦とRoute66ツーリング [11]

- 森の秘密基地 [3]

- MOTO GUZZI V7 STONE [29]

- キャンプ [17]

- このサイトについて [14]

- つらつらと思うこと [22]

- 千葉のいいとこ [5]

- 水彩画とか [13]

- 山登りとか [6]

- 陶芸とか [43]

- 色んな感想 [4]

- お仕事 [103]

- まんが [0]

- ラフなページまんが [127]

- [続き物] メバリング道入門 [6]

- 昭和のいいもの [1]

- 4コマまんが [122]

- ラフなページまんが [127]

- モノ語り [73]

- DIY [9]

- プリンタ [7]

- ソフトウェア [16]

- キーボード [16]

- タブレットPC [41]

- ThinkPad Tablet 2 [12]

- Latitude 10 [13]

- Galaxy Book 12" [4]

- VAIO Z [8]

- WQ1/M (QH55/M) [7]

- パソコン [36]

- ケータイ [19]

- iPhone / iPad [58]

- [続き物] iPadPro雑感 [6]

- デジタルガジェット [1]

- Galaxy Note 8 [4]

- 液晶タブレット・ペンタブレット [31]

- Dell Canvas [5]

- カメラ [14]

- 雑記 [277]